Wir haben keine Karte des vor uns liegenden Terrains – aber wir können unser Schiff so ausrüsten, dass wir Wind und Strömungen optimal nutzen.

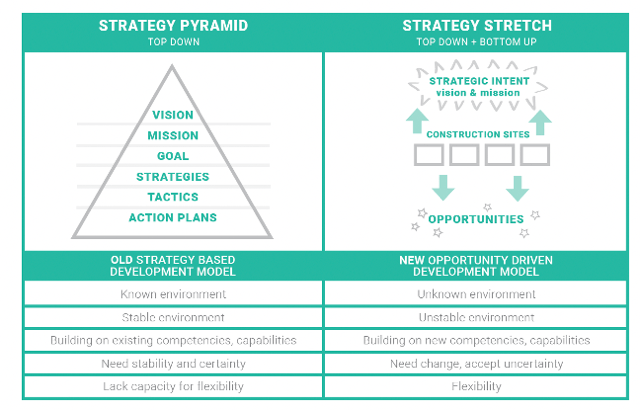

Strategisches Roadmapping– ich bitte das Drama zu entschuldigen – hat ausgedient. Selbst sein aus der Zukunft blickender Verwandter, das Backcasting, wirkt angesichts heutiger Komplexität und Dynamik zunehmend staubig. Beide Methoden setzen auf lineare Kausalitäten und kontrollierbare Umfelder – Bedingungen, die in der realen Welt kaum noch gegeben sind. Unsere Wirklichkeit ist ein unwegsames Gelände über dem meist Nebel liegt. In solchen Situationen sind flexible Routen, Umwege und lernorientiertes Navigieren keine Schwächen – sie sind strategische Notwendigkeiten.

Opportunity Driven Strategy (ODS) – Chancenorientierte Entwicklung – bietet eine agile und ambitionierte Antwort auf diese Realität. Strategie wird hier nicht um Etappenziele herum geplant, sondern – geleitet von einer klar formulierten Strategischen Absicht – um konkrete, sich entwickelnde Chancen. Unterstützt wird diese Chancenorientierung durch die kontinuierliche Stärkung der organisationalen Zugriffs- und Handlungsfähigkeit. ODS löst damit die klassische Dichotomie von Marktorientierung vs. Ressourcenorientierung auf und verbindet Offenheit nach aussen mit innerem Fokus: aufmerksam für neue Chancen, gleichzeitig gezielt in der Entwicklung der organisatorischen Fähigkeiten, um diese Chancen zu nutzen. Das Ergebnis: ein lernorientierter Strategieansatz, der Vision und Pragmatismus vereint.

Bausteine der chancenorientierten Entwicklung

Im Zentrum des ODS Ansatzes stehen vier eng miteinander verzahnte Elemente:

Strategische Absicht

Die Strategische Absicht ist der Kompass der Organisation – eine ambitionierte Vision des Wandels, zu dem sie in den nächsten (+/-) 5 Jahren beitragen will. Sie ist bodennäher als ein klassisches Vision Statement und schafft Orientierung durch drei Dimensionen (nach Hamel & Prahalad 2005):

- Direction: eine langfristige, klare Richtung;

- Discovery: eine offene, erkundende Haltung;

- Destiny: eine emotionale Resonanz, die Engagement weckt.

Die Strategische Absicht kann als Wirkungsnarrativ formuliert werden, konkretisiert durch 3–5 Wirkungsziele, die den angestrebten gesellschaftlichen Impact konkret fassen.

Chancen

Chancen entstehen überall – innerhalb wie außerhalb der Organisation. Sie reichen von neuen Förderlinien, politischen Veränderungen oder Markttrends bis hin zu internen Umstrukturierungen, innovativen Ideen oder neuen Allianzen.

Chancen lassen sich nicht langfristig planen, sondern müssen im Moment erkannt und genutzt werden – immer durch die Linse der strategischen Absicht (nicht jede Kirsche muss vom Baum gepflückt werden!). Typische Chancenfelder sind:

- Marktchancen: Neue oder unzureichend adressierte Bedarfe

- Technologische Chancen: Innovationen und Disruptionen

- Regulatorische Chancen: Gesetzesänderungen und Policies

- Betriebliche Chancen: Effizienz, Prozesse, Innovationen

- Strategische Partnerschaften: Kooperationen, Allianzen

In der Strategieentwicklung werden zunächst relevante Chancencluster identifiziert. In den laufenden Strategiezyklen erfolgt dann die gezielte Beobachtung und Erschließung konkreter Gelegenheiten.

Entwicklungsziele

Die strategische Absicht ist bewusst so ambitioniert formuliert, dass sie die aktuellen Fähigkeiten der Organisation leicht überfordert (ein geplanter Strategic Stretch, im Gegensatz zum klassischen Strategic Fit, der auf das optimale Zusammenspiel vorhandener Kompetenzen mit bestehenden Marktchancen schaut). Aus dieser bewusst erzeugten Lücke zwischen Anspruch und Realität leiten sich Entwicklungsziele ab: sie beziehen sich auf die internen Kompetenzen, Strukturen und Prozesse, die aufgebaut oder transformiert werden müssen, um Chancen gezielter nutzen zu können – etwa schnelle Entscheidungsroutinen und fluide Ressourcenmodelle oder der Aufbau neuer Kompetenzfelder und Beziehungen. Die Entwicklungsziele bilden einen strukturierten Backlog für die Organisationsentwicklung über die gesamte Strategieperiode. In jedem Strategiezyklus werden dabei (+/-) 3 Entwicklungsziele bearbeitet.

Strategische Zyklen

ODS ersetzt fixe Roadmaps durch agile, rollierende Strategiezyklen. Alle 6–9 Monate reflektiert die Organisation:

- Welche neuen Chancen zeichnen sich ab?

- Welche Schritte passen zur strategischen Absicht?

- Welche Fähigkeiten müssen wir jetzt weiterentwickeln?

So entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess mit langfristiger Richtungstreue und kurzfristiger Anpassungsfähigkeit.

Organisationale Ambidextrie

Während Chancenorientierung den ODS Ansatz prägt, werden Routineaufgaben und stabile Backbone Funktionen natürlich nicht abgeschafft. Viele Programme sind zudem durch langfristige Leistungs- und Förderverträge festgeschrieben und können nicht einfach chancenorientiert über den Haufen geschmissen werden. Organisationen brauchen mithin die als Ambidextrie bekannt gewordene Doppelkompetenz zu Exploration und Exploitation (also der innovativen Entwicklung von Neuem und dem effizienten Management des Bestehenden). Strukturell bieten sich dafür zwei Grundarchitekturen an:

- Zweigleisige Architektur: Ein Teil des Teams sichert Stabilität im Regelbetrieb (mit klassischer strategischer Planung), ein anderer ist in wechselnden Feldern mit Innovation und der Entwicklung von Chancen betraut (im ODS Modell). Ressourcen werden dabei bedarfsgerecht zwischen den Bereichen verschoben.

- Integrierte Architektur: Alle Arbeitsbereiche sind chancenorientiert aufgestellt. Aufgaben mit stärkerem Routinecharakter werden v.a. in der Art und Weise der Umsetzung weiterentwickelt (How). Aufgaben mit flexibler Bindung werden entlang der Strategiezyklen auch inhaltlich neu aufgestellt (What).

Was ODS ist – und was nicht

ODS ist kein Freifahrtschein für Ad-Hocismus und planloses Reagieren und keine Absage an langfristige Ausrichtungen. ODS ist ein strukturierter Rahmen, um in einer komplexen, dynamischen Umwelt gezielt und mit strategischem Kompass zu handeln.

- Exploration und Zielorientierung schließen sich nicht aus: Die Strategische Absicht schafft Fokus.

- Anpassungsfähigkeit ist kein Kleindenken: ODS ermöglicht auch große Entwicklungssprünge.

- Chancen zu ergreifen ist kein Umweg – es ist der Weg: Strategie entfaltet sich durch konkretes Handeln im Moment.

Viele Organisationen arbeiten längst chancenorientiert – oft mit gemischten Gefühlen zu den überkommenen Roadmaps in der Schublade und ohne die Stringenz kontinuierlicher Entwicklung. ODS gibt dieser strategischen Praxis eine Sprache und Struktur.

Ein schlüsselfertiges Paket liefert der Ansatz allerdings nicht. Es braucht Adaptierung und Interpretation der zentralen Bausteine. Nicht zuletzt braucht es auch ein Stück Kulturentwicklung: Dazu gehören Risiko- und Fehlerfreundlichkeit, die Fähigkeit, Neues zu erkennen und die Bereitschaft, Etabliertes aufzugeben.

Ich halte sehr viel von der Opportunity Driven Strategy, baue an verschiedenen Stellen an ihrer Umsetzung und freue mich immer über gute Gespräche dazu!

Weiterführende Literatur

- Hamel & Prahalad (1994): Competing for the Future

- Hamel & Prahalad (2005): Strategic Intent – Harvard Business Review

- Peter Skat-Rørdam (1999): Changing Strategic Direction

- Witek-Crabb (2022): Stretch and Strategic Misfit

- Strategy Works: Strategic Opportunity Management

Dieser und weitere Texte in Englisch: Lost Navigator

Autor Andi Knoth