For the new year, we wish ourselves and you a stable civil society. Courage to make contact and resolve conflicts, courage to tell the truth and courageousness. Plurality, mindfulness and...

Nicola Kriesel

Read all posts written by Nicola Kriesel here.

In preparation for the oe-tag 2025 on 13 June 2025 in Halle (Saale), where we will embark on a dialogue-based search for traces of German-German history in organisations and...

Children and young people are the only group in society that is systematically excluded from political participation. In her book Kinder -...

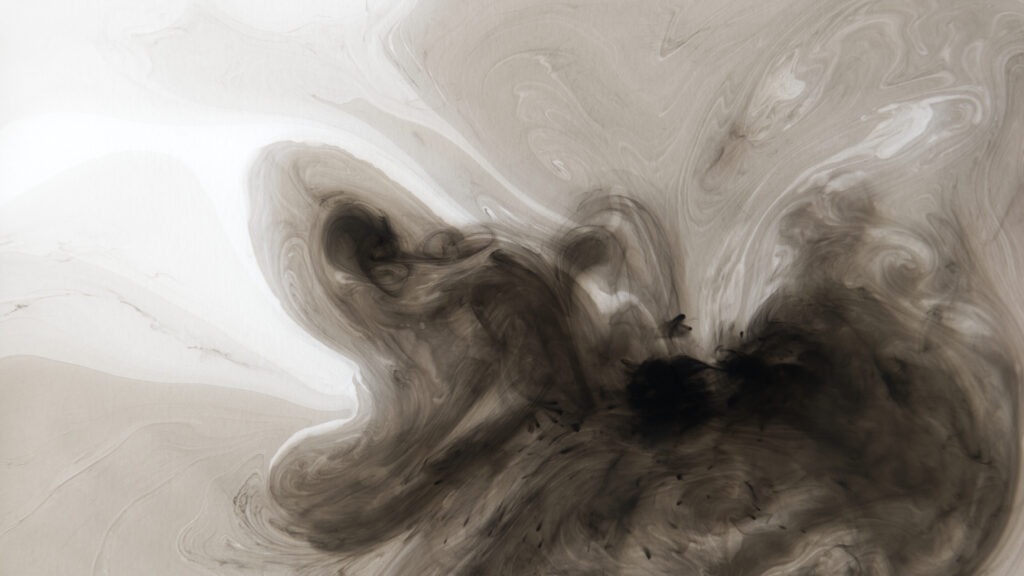

In one of our SOCIUS salons, “Healthy Sick People,” a participant reported that her son had died six years ago and spoke of grief as...

The TrauerTaskForce week of mourning took place at the end of October. In many different cultures, the dead are commemorated at this time of year....

With Žaklina Mamutovič and Nele Kontzi, we invited two pioneers of the anti-bias approach in Germany to the SOCIUS lab in June. The two work...