Opportunity Driven Development

Wir haben keine Karte des vor uns liegenden Terrains – aber wir können unser Schiff so ausrüsten, dass wir Wind und Strömungen optimal nutzen.

Strategisches Roadmapping– ich bitte das Drama zu entschuldigen – hat ausgedient. Selbst sein aus der Zukunft blickender Verwandter, das Backcasting, wirkt angesichts heutiger Komplexität und Dynamik zunehmend staubig. Beide Methoden setzen auf lineare Kausalitäten und kontrollierbare Umfelder – Bedingungen, die in der realen Welt kaum noch gegeben sind. Unsere Wirklichkeit ist ein unwegsames Gelände über dem meist Nebel liegt. In solchen Situationen sind flexible Routen, Umwege und lernorientiertes Navigieren keine Schwächen – sie sind strategische Notwendigkeiten.

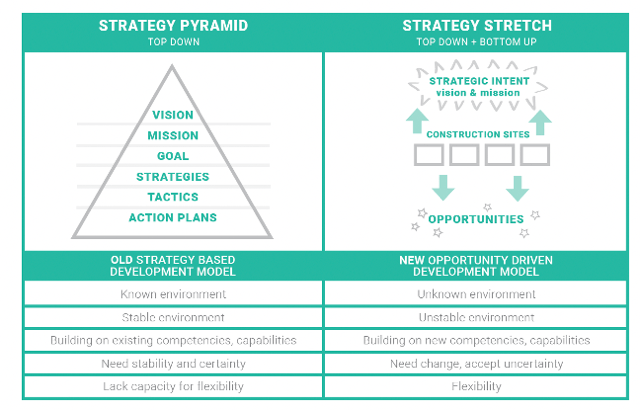

Opportunity Driven Strategy (ODS) – Chancenorientierte Entwicklung – bietet eine agile und ambitionierte Antwort auf diese Realität. Strategie wird hier nicht um Etappenziele herum geplant, sondern – geleitet von einer klar formulierten Strategischen Absicht – um konkrete, sich entwickelnde Chancen. Unterstützt wird diese Chancenorientierung durch die kontinuierliche Stärkung der organisationalen Zugriffs- und Handlungsfähigkeit. ODS löst damit die klassische Dichotomie von Marktorientierung vs. Ressourcenorientierung auf und verbindet Offenheit nach aussen mit innerem Fokus: aufmerksam für neue Chancen, gleichzeitig gezielt in der Entwicklung der organisatorischen Fähigkeiten, um diese Chancen zu nutzen. Das Ergebnis: ein lernorientierter Strategieansatz, der Vision und Pragmatismus vereint.

Bausteine der chancenorientierten Entwicklung

Im Zentrum des ODS Ansatzes stehen vier eng miteinander verzahnte Elemente:

Strategische Absicht

Die Strategische Absicht ist der Kompass der Organisation – eine ambitionierte Vision des Wandels, zu dem sie in den nächsten (+/-) 5 Jahren beitragen will. Sie ist bodennäher als ein klassisches Vision Statement und schafft Orientierung durch drei Dimensionen (nach Hamel & Prahalad 2005):

- Direction: eine langfristige, klare Richtung;

- Discovery: eine offene, erkundende Haltung;

- Destiny: eine emotionale Resonanz, die Engagement weckt.

Die Strategische Absicht kann als Wirkungsnarrativ formuliert werden, konkretisiert durch 3–5 Wirkungsziele, die den angestrebten gesellschaftlichen Impact konkret fassen.

Chancen

Chancen entstehen überall – innerhalb wie außerhalb der Organisation. Sie reichen von neuen Förderlinien, politischen Veränderungen oder Markttrends bis hin zu internen Umstrukturierungen, innovativen Ideen oder neuen Allianzen.

Chancen lassen sich nicht langfristig planen, sondern müssen im Moment erkannt und genutzt werden – immer durch die Linse der strategischen Absicht (nicht jede Kirsche muss vom Baum gepflückt werden!). Typische Chancenfelder sind:

- Marktchancen: Neue oder unzureichend adressierte Bedarfe

- Technologische Chancen: Innovationen und Disruptionen

- Regulatorische Chancen: Gesetzesänderungen und Policies

- Betriebliche Chancen: Effizienz, Prozesse, Innovationen

- Strategische Partnerschaften: Kooperationen, Allianzen

In der Strategieentwicklung werden zunächst relevante Chancencluster identifiziert. In den laufenden Strategiezyklen erfolgt dann die gezielte Beobachtung und Erschließung konkreter Gelegenheiten.

Entwicklungsziele

Die strategische Absicht ist bewusst so ambitioniert formuliert, dass sie die aktuellen Fähigkeiten der Organisation leicht überfordert (ein geplanter Strategic Stretch, im Gegensatz zum klassischen Strategic Fit, der auf das optimale Zusammenspiel vorhandener Kompetenzen mit bestehenden Marktchancen schaut). Aus dieser bewusst erzeugten Lücke zwischen Anspruch und Realität leiten sich Entwicklungsziele ab: sie beziehen sich auf die internen Kompetenzen, Strukturen und Prozesse, die aufgebaut oder transformiert werden müssen, um Chancen gezielter nutzen zu können – etwa schnelle Entscheidungsroutinen und fluide Ressourcenmodelle oder der Aufbau neuer Kompetenzfelder und Beziehungen. Die Entwicklungsziele bilden einen strukturierten Backlog für die Organisationsentwicklung über die gesamte Strategieperiode. In jedem Strategiezyklus werden dabei (+/-) 3 Entwicklungsziele bearbeitet.

Strategische Zyklen

ODS ersetzt fixe Roadmaps durch agile, rollierende Strategiezyklen. Alle 6–9 Monate reflektiert die Organisation:

- Welche neuen Chancen zeichnen sich ab?

- Welche Schritte passen zur strategischen Absicht?

- Welche Fähigkeiten müssen wir jetzt weiterentwickeln?

So entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess mit langfristiger Richtungstreue und kurzfristiger Anpassungsfähigkeit.

Organisationale Ambidextrie

Während Chancenorientierung den ODS Ansatz prägt, werden Routineaufgaben und stabile Backbone Funktionen natürlich nicht abgeschafft. Viele Programme sind zudem durch langfristige Leistungs- und Förderverträge festgeschrieben und können nicht einfach chancenorientiert über den Haufen geschmissen werden. Organisationen brauchen mithin die als Ambidextrie bekannt gewordene Doppelkompetenz zu Exploration und Exploitation (also der innovativen Entwicklung von Neuem und dem effizienten Management des Bestehenden). Strukturell bieten sich dafür zwei Grundarchitekturen an:

- Zweigleisige Architektur: Ein Teil des Teams sichert Stabilität im Regelbetrieb (mit klassischer strategischer Planung), ein anderer ist in wechselnden Feldern mit Innovation und der Entwicklung von Chancen betraut (im ODS Modell). Ressourcen werden dabei bedarfsgerecht zwischen den Bereichen verschoben.

- Integrierte Architektur: Alle Arbeitsbereiche sind chancenorientiert aufgestellt. Aufgaben mit stärkerem Routinecharakter werden v.a. in der Art und Weise der Umsetzung weiterentwickelt (How). Aufgaben mit flexibler Bindung werden entlang der Strategiezyklen auch inhaltlich neu aufgestellt (What).

Was ODS ist – und was nicht

ODS ist kein Freifahrtschein für Ad-Hocismus und planloses Reagieren und keine Absage an langfristige Ausrichtungen. ODS ist ein strukturierter Rahmen, um in einer komplexen, dynamischen Umwelt gezielt und mit strategischem Kompass zu handeln.

- Exploration und Zielorientierung schließen sich nicht aus: Die Strategische Absicht schafft Fokus.

- Anpassungsfähigkeit ist kein Kleindenken: ODS ermöglicht auch große Entwicklungssprünge.

- Chancen zu ergreifen ist kein Umweg – es ist der Weg: Strategie entfaltet sich durch konkretes Handeln im Moment.

Viele Organisationen arbeiten längst chancenorientiert – oft mit gemischten Gefühlen zu den überkommenen Roadmaps in der Schublade und ohne die Stringenz kontinuierlicher Entwicklung. ODS gibt dieser strategischen Praxis eine Sprache und Struktur.

Ein schlüsselfertiges Paket liefert der Ansatz allerdings nicht. Es braucht Adaptierung und Interpretation der zentralen Bausteine. Nicht zuletzt braucht es auch ein Stück Kulturentwicklung: Dazu gehören Risiko- und Fehlerfreundlichkeit, die Fähigkeit, Neues zu erkennen und die Bereitschaft, Etabliertes aufzugeben.

Ich halte sehr viel von der Opportunity Driven Strategy, baue an verschiedenen Stellen an ihrer Umsetzung und freue mich immer über gute Gespräche dazu!

Weiterführende Literatur

- Hamel & Prahalad (1994): Competing for the Future

- Hamel & Prahalad (2005): Strategic Intent – Harvard Business Review

- Peter Skat-Rørdam (1999): Changing Strategic Direction

- Witek-Crabb (2022): Stretch and Strategic Misfit

- Strategy Works: Strategic Opportunity Management

Dieser und weitere Texte in Englisch: Lost Navigator

Autor Andi Knoth

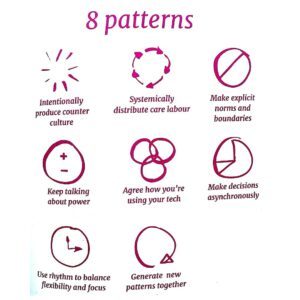

Das Buch enthält 11 Essays sowie zahlreiche Ressourcen und Reflexionen zum Aufbau Intentionaler Communities, zur Praxis kollektiver Organisation und zu Formen kooperativen Wirtschaftens. Es ist keine geschlossene Konzeptdecke, sondern ein persönlich gerahmtes Mosaik aus Entwicklungsgeschichten und erfahrungsbasiertem Praxiswissen:

Das Buch enthält 11 Essays sowie zahlreiche Ressourcen und Reflexionen zum Aufbau Intentionaler Communities, zur Praxis kollektiver Organisation und zu Formen kooperativen Wirtschaftens. Es ist keine geschlossene Konzeptdecke, sondern ein persönlich gerahmtes Mosaik aus Entwicklungsgeschichten und erfahrungsbasiertem Praxiswissen:

Die Beschäftigung mit „Futures“ scheint eines der Next Big Things im Feld Sozialer Entwicklung zu sein. Ich schätze, das kommt nicht daher, dass sich plötzlich sehr viel neuer Spielraum vor uns öffnet, sondern entspringt der Erkenntnis, dass ein rein adaptives „Kommen lassen“ fatal enden wird. Gerade in schicksalshaften Zeiten kommt es auf das Imaginieren und Gestalten wünschbarer Zukünfte an.

Die Beschäftigung mit „Futures“ scheint eines der Next Big Things im Feld Sozialer Entwicklung zu sein. Ich schätze, das kommt nicht daher, dass sich plötzlich sehr viel neuer Spielraum vor uns öffnet, sondern entspringt der Erkenntnis, dass ein rein adaptives „Kommen lassen“ fatal enden wird. Gerade in schicksalshaften Zeiten kommt es auf das Imaginieren und Gestalten wünschbarer Zukünfte an.

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial. Melde dich an und erhaltee zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial. Melde dich an und erhaltee zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

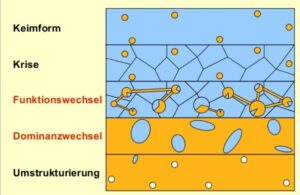

Die neomarxistische Theorie hat den Begriff „Keimform“ als eine soziale Praxis geprägt, die innerhalb der funktionalen Logik oder „Grammatik“ des dominanten Systems wirkt, aber dessen soziale Logik und Wertebasis untergräbt. Peer Commons und Share Economies sind Beispiele dafür: Sie funktionieren reibungslos innerhalb der Marktlogik von Angebot und Nachfrage, untergraben jedoch die Idee des Privateigentums an Produktionsmitteln (zumindest war das mal ihr

Die neomarxistische Theorie hat den Begriff „Keimform“ als eine soziale Praxis geprägt, die innerhalb der funktionalen Logik oder „Grammatik“ des dominanten Systems wirkt, aber dessen soziale Logik und Wertebasis untergräbt. Peer Commons und Share Economies sind Beispiele dafür: Sie funktionieren reibungslos innerhalb der Marktlogik von Angebot und Nachfrage, untergraben jedoch die Idee des Privateigentums an Produktionsmitteln (zumindest war das mal ihr Das Transition Management geht davon aus, dass Regime mit einer evolutionären Logik funktionieren, erfolglose Experimente herausfiltern und nach und nach nützliche Innovationen auswählen und in ihre bestehenden Praktiken integrieren. Nischen sind sichere Umgebungen, in denen solche Innovationen wachsen können, geschützt vor dem Selektionsprozess. Der Druck aus der Landschaft ist der Schlüsselfaktor dafür, wie empfänglich (oder anfällig) das Regime für Nischeninnovationen ist (wird die Innovation das Regime ergänzen, reparieren, kitzeln oder stören?). Momente hoher Aufnahmefähigkeit sind Opportunitäts-Fenster, in denen radikale Innovationen zu Treibern des Wandels werden können. Wenn sie zu einer kritischen Masse akkumuliert und über verschiedene Subsysteme hinweg ausgerichtet werden, können sie das Regime transformieren oder sogar ersetzen (F. W. Geels, J. Schot / Research Policy 36 (2007) 399–417).

Das Transition Management geht davon aus, dass Regime mit einer evolutionären Logik funktionieren, erfolglose Experimente herausfiltern und nach und nach nützliche Innovationen auswählen und in ihre bestehenden Praktiken integrieren. Nischen sind sichere Umgebungen, in denen solche Innovationen wachsen können, geschützt vor dem Selektionsprozess. Der Druck aus der Landschaft ist der Schlüsselfaktor dafür, wie empfänglich (oder anfällig) das Regime für Nischeninnovationen ist (wird die Innovation das Regime ergänzen, reparieren, kitzeln oder stören?). Momente hoher Aufnahmefähigkeit sind Opportunitäts-Fenster, in denen radikale Innovationen zu Treibern des Wandels werden können. Wenn sie zu einer kritischen Masse akkumuliert und über verschiedene Subsysteme hinweg ausgerichtet werden, können sie das Regime transformieren oder sogar ersetzen (F. W. Geels, J. Schot / Research Policy 36 (2007) 399–417).

Der oe-tag wirft das Scheinwerferlicht in diesem Jahr auf die Kunst der Improvisation: Welche Erfahrungen und Essenzen der künstlerischen und performativen Praxis können wir für die Organisationsentwicklung nutzbar machen? Welches Potential der Problemlösung und kollektiven Entwicklung steckt im Modus des Improvisierens? Welche Rahmen, Kompetenzen und Haltungen braucht es, damit Improvisation gelingt?

Der oe-tag wirft das Scheinwerferlicht in diesem Jahr auf die Kunst der Improvisation: Welche Erfahrungen und Essenzen der künstlerischen und performativen Praxis können wir für die Organisationsentwicklung nutzbar machen? Welches Potential der Problemlösung und kollektiven Entwicklung steckt im Modus des Improvisierens? Welche Rahmen, Kompetenzen und Haltungen braucht es, damit Improvisation gelingt? Dich erwarten im Haus der Statistik am 31.5.:

Dich erwarten im Haus der Statistik am 31.5.:

Alle Jahre wieder klopft so ungefähr um diese Zeit die spannende Frage an die Tür: Was schenke ich meinem Bruder zu Weihnachten? Ich bin Berater – ich sollte mit solchen Herausforderungen klar kommen. Ich grab mir eine Pausenloch zwischen zwei Calls, hol mir ein Stück Papier und lasse den Gedankensturm darauf los. Anything goes. Aber der Sturm bleibt ein Stürmchen, nichts Sinnvolles will sich zeigen. Ich werde nervös – ich will nichts Belangloses schenken und auch kein last Minute Dingsbums vom Grabbeltisch bei GIfts & Co. Mit dem gestählten Anspruch wird die Sache aber auch nicht besser, da ist eher noch mehr Blockade im Kopf. Die Pause ist vorbei. Ich geh vielleicht doch dann am Samstag nochmal bei Gifts & Co vorbei…

Alle Jahre wieder klopft so ungefähr um diese Zeit die spannende Frage an die Tür: Was schenke ich meinem Bruder zu Weihnachten? Ich bin Berater – ich sollte mit solchen Herausforderungen klar kommen. Ich grab mir eine Pausenloch zwischen zwei Calls, hol mir ein Stück Papier und lasse den Gedankensturm darauf los. Anything goes. Aber der Sturm bleibt ein Stürmchen, nichts Sinnvolles will sich zeigen. Ich werde nervös – ich will nichts Belangloses schenken und auch kein last Minute Dingsbums vom Grabbeltisch bei GIfts & Co. Mit dem gestählten Anspruch wird die Sache aber auch nicht besser, da ist eher noch mehr Blockade im Kopf. Die Pause ist vorbei. Ich geh vielleicht doch dann am Samstag nochmal bei Gifts & Co vorbei… kognitiven Ergonomie von 1-2 Big Ideas im Monat zu 1-2 Big Ideas am Tag kommen können. Klassische Beraterverheißung, denke ich mir – aber nicht nur zur Weihnachtszeit eine recht attraktive.

kognitiven Ergonomie von 1-2 Big Ideas im Monat zu 1-2 Big Ideas am Tag kommen können. Klassische Beraterverheißung, denke ich mir – aber nicht nur zur Weihnachtszeit eine recht attraktive.

Selbstorganisation läuft nicht immer rund. Manchmal rumpelt es, Impulse und Commitments bleiben unklar oder überlagern sich. Im besten Fall lernen wir daraus, im schlechtesten, sind wir frustriert, ziehen uns zurück und die Dinge versanden. Das SOCIUS Impuls Pitchdeck ist ein Kartenset zum Einspeisen von Ideen und zur Aushandlung von Commitments in selbstorganisierten Teams.

Selbstorganisation läuft nicht immer rund. Manchmal rumpelt es, Impulse und Commitments bleiben unklar oder überlagern sich. Im besten Fall lernen wir daraus, im schlechtesten, sind wir frustriert, ziehen uns zurück und die Dinge versanden. Das SOCIUS Impuls Pitchdeck ist ein Kartenset zum Einspeisen von Ideen und zur Aushandlung von Commitments in selbstorganisierten Teams.

„Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität…“ – mit diesen Sätzen beginnt das Buch Unverfügbarkeit – und ich muss schnell mal den Buchdeckel umdrehen, ob es wirklich Hartmut Rosa ist, der da schreibt… (hat ihm jemand was über die Resonanzmechanik des Schreibens geflüstert?)

„Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität…“ – mit diesen Sätzen beginnt das Buch Unverfügbarkeit – und ich muss schnell mal den Buchdeckel umdrehen, ob es wirklich Hartmut Rosa ist, der da schreibt… (hat ihm jemand was über die Resonanzmechanik des Schreibens geflüstert?)

Das Verfügbarkeitsverlangen hat seinen Gegenspieler in unserem Begehren nach Resonanz, einer Beziehungsqualität, die Rosa als transformativen Dialog beschreibt: Ich werde von etwas berührt („angerufen“), antworte darauf mit einer inneren Bewegung, die ich veräußere (ich werde „selbstwirksam“) und lasse mich diesem Prozess ein Stück verwandeln. Das mich Berührende kann eine Musik, eine Person oder eine Idee sein, die Resonanzerfahrung kann beim Beten oder Meditieren, auf einem Spaziergang, im Dialog oder ganz beiläufig im Alltag entstehen. Sie lässt sich allerdings – und hier schließt sich der Kreis – nicht herbeiführen oder kontrollieren und ist in diesem Sinne ebenfalls unverfügbar.

Das Verfügbarkeitsverlangen hat seinen Gegenspieler in unserem Begehren nach Resonanz, einer Beziehungsqualität, die Rosa als transformativen Dialog beschreibt: Ich werde von etwas berührt („angerufen“), antworte darauf mit einer inneren Bewegung, die ich veräußere (ich werde „selbstwirksam“) und lasse mich diesem Prozess ein Stück verwandeln. Das mich Berührende kann eine Musik, eine Person oder eine Idee sein, die Resonanzerfahrung kann beim Beten oder Meditieren, auf einem Spaziergang, im Dialog oder ganz beiläufig im Alltag entstehen. Sie lässt sich allerdings – und hier schließt sich der Kreis – nicht herbeiführen oder kontrollieren und ist in diesem Sinne ebenfalls unverfügbar.

Das Wesen der Dinge in sozialen Systemen liegt unter der Oberfläche. Nur wenn wir uns darauf einlassen, spüren, wie es uns berührt und ihm antworten, bekommen wir die tieferen Schichten von Transformation zu greifen. Dies gilt auch und besonders für den Umgang mit Komplexität und Unsicherheit, auf die die Antwort nicht immer feingliedrigere Managementpraktiken sondern vor allem eine andere resonante Haltung sein könnte. Im Kosmos der evolutionären Praktiken hat sich hierfür der Ausdruck des sense and respond gefunden – und ich kann mich nicht gegen das aufsteigende Bild wehren, wie mir dieser Begriff wie wunderbar glitzernder Schnee durch die Finger rinnt.

Das Wesen der Dinge in sozialen Systemen liegt unter der Oberfläche. Nur wenn wir uns darauf einlassen, spüren, wie es uns berührt und ihm antworten, bekommen wir die tieferen Schichten von Transformation zu greifen. Dies gilt auch und besonders für den Umgang mit Komplexität und Unsicherheit, auf die die Antwort nicht immer feingliedrigere Managementpraktiken sondern vor allem eine andere resonante Haltung sein könnte. Im Kosmos der evolutionären Praktiken hat sich hierfür der Ausdruck des sense and respond gefunden – und ich kann mich nicht gegen das aufsteigende Bild wehren, wie mir dieser Begriff wie wunderbar glitzernder Schnee durch die Finger rinnt.