Geburtstag feiern

Liebe Leser:innen,

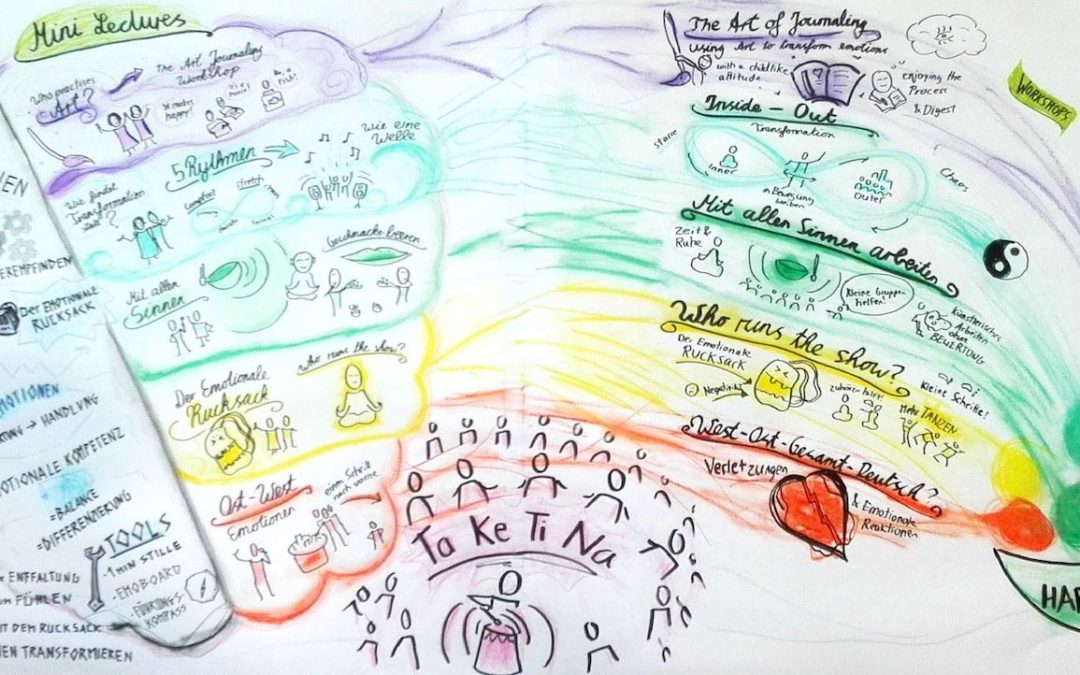

sich an seinem Geburtstag mit über 100 Menschen, die gleichermaßen begeistert und engagiert sind, über regenerative Kulturen auszutauschen, ist ein Geschenk. SOCIUS ist 25 Jahre geworden und wir haben unaufgeregt, besinnlich, aber auch engagiert und tanzend auf unserem diesjährigen oe-tag innegehalten, um diese Wegmarkierung zu feiern und uns über regenerative Kulturen auszutauschen.

Das Thema der Regeneration hat uns während der Entwicklungsgeschichte von SOCIUS immer wieder herausgefordert. Bis heute bekommen wir diese Thematik in unserem Arbeitsalltag nicht immer gut gelöst. Deshalb fanden wir die Impulse, die wir uns alle gegenseitig auf dem oe-tag geben konnten, besonders bereichernd. Auch die Frage, wie man eine Konferenz zu regenerativen Kulturen auf regenerative Art organisieren kann, wird uns noch eine Weile beschäftigen. Alle, die tiefer in den OE-Tag und das Thema regenerative Kulturen eintauchen möchten, finden in diesem Brief unseren oe-tag-Bericht samt visueller Eindrücke.

Regeneration und Selbstorganisation sind für uns eng miteinander verbunden. Die Fähigkeit zur Selbstorganisation darf und muss erlernt werden. Hierfür haben wir mit den Sieben Muskeln der Selbstorganisation einen erfahrungsbasierten Trainingsparcours entwickelt, den wir ständig weiterentwickeln. Wie wir das zusammen mit den Laborteilnehmenden für den Muskel „Showing up“ umgesetzt haben, könnt ihr in diesem Brief nachlesen.

Auseinandergesetzt haben wir uns in einem weiteren SOCIUS labor zudem mit dem Thema Künstliche Intelligenz. In den kommenden Monaten planen wir, Crash-Kurse anzubieten, die aufzeigen, wie wir KI schon jetzt in unseren Arbeitsalltag einbetten können. KI ist mehr als nur eine technische Neuerung – sie wirft auch bedeutende gesellschaftspolitische Fragen auf. Warum gerade NGOs wie z.B. Ärzte ohne Grenzen hier besonders gut positioniert sein könnten, könnt ihr unten im Laborbericht nachlesen.

Viel Spaß und wir freuen uns auf inspirierende Austausche und gute Zusammenarbeit!

Ralph Piotrowski, Andreas Knoth, Christian Baier, Denise Nörenberg, Hannah Kalhorn, Joana Ebbinghaus, Julia Hoffmann, Kerstin Engelhardt, Lysan Escher und Nicola Kriesel

sinnvoll zusammen wirken

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial.

Melde dich an und erhaltee zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.