Warum ist uns das „Ost-West“-Thema wichtig?

Joana Ebbinghaus ist intensiv in der Vorbereitung des oe-tages aktiv. In diesem Interview erzählt sie von ihrer Motivation und der Bedeutung, die das Thema auch heute noch hat – für Menschen und Organisationen.

Wieso ist dir dieses Thema so wichtig, dass es auf einem oe-tag aufgegriffen wird?

Ich könnte hier eine wirklich lange Abhandlung schreiben. Zum einen gibt es für mich biographische Bezüge. In West-Berlin geboren, waren für mich die Kategorien Ost und West mein Leben lang präsent, von Bedeutung, auch mit starken Emotionen und immer mit Neugier verbunden. In Kindheit und Jugend hatte der Osten eher etwas geheimnisvolles für mich, präsent, sichtbar, aber trotzdem für mich verschlossen. Zu Studienzeiten hatte ich eine WG-Mitbewohnerin aus Karl-Marx-Stadt, die ich während der gemeinsamen Zeit viel löcherte, um die Unterschiede im Lebensgefühl zu verstehen. Weit bin ich damals nicht gekommen. Vielleicht weil es auch für meine Mitbewohnerin damals noch zu nah war. Und ich zu unsensibel, um die richtigen Fragen zu stellen.

So richtig holte mich das Thema dann erst wieder 20 Jahre später ein, als ich nach langer Zeit im Ausland wieder in Deutschland lebte und arbeitete. Ich erinnere mich sehr genau, als ich zum ersten Mal als Organisationsberaterin in einer aufgeladenen Situation innerhalb einer Organisation im Einzelgespräch verstand, dass tiefe Konflikte und Verbitterungen in einem Team, das sich nicht gesehen, wertgeschätzt und angemessen bezahlt fühlte, gleichzeitig auch mit tiefer liegenden Schichten verbunden waren, wo es um Ost- und West Biographien ging, Erfahrungen des Verlusts von sozialem Status im Zuge der Wiedervereinigung sowie unsensiblem Umgang mit deutlichen Rangunterschieden in der Organisation.

So richtig holte mich das Thema dann erst wieder 20 Jahre später ein, als ich nach langer Zeit im Ausland wieder in Deutschland lebte und arbeitete. Ich erinnere mich sehr genau, als ich zum ersten Mal als Organisationsberaterin in einer aufgeladenen Situation innerhalb einer Organisation im Einzelgespräch verstand, dass tiefe Konflikte und Verbitterungen in einem Team, das sich nicht gesehen, wertgeschätzt und angemessen bezahlt fühlte, gleichzeitig auch mit tiefer liegenden Schichten verbunden waren, wo es um Ost- und West Biographien ging, Erfahrungen des Verlusts von sozialem Status im Zuge der Wiedervereinigung sowie unsensiblem Umgang mit deutlichen Rangunterschieden in der Organisation.

Erst langsam dämmerte mir auch, dass ich selbst nicht wahrgenommen haben, wie stark die Ost-West Dimension noch viele soziale Situationen prägt – in Bezug auf eine schnelle Einordnung und Orientierung (“bist Du aus dem Osten oder aus dem Westen?”), vorschnelle Zuschreibungen und Kategorisierungen sowie ein Erleben von Zugehörigkeit und Fremdheit.

Zu Beginn des Jahres 2024 organisierten Bea Schramm und ich bei SOCIUS ein 4-stündiges Labor zum Thema “Ost-West in Organisationen”. Was sich in den Gesprächen an diesem Nachmittag zeigte, öffnete für mich noch einmal ganz andere Dimensionen – die mich auch sehr berührten: So viele rohe und auch selten so offen benannte Gefühle standen im Raum (so eine teilnehmende Person damals: “ich war noch nie an einem Ort mit anderen Menschen, wo es explizit nur um die persönlichen Erfahrungen im Kontext Ost-West ging!”). Besonders hängen geblieben sind mir Aussagen, die damit zu tun hatten, wie schwer es offensichtlich noch immer ist, die faktischen Unterschiede, das Erleben von Bewertung oder fehlender Augenhöhe in Wort zu fassen. Sei es, weil das eigene Schmerzerleben als zu niedrig wahrgenommen wird, um Ost-Deutschsein zum Thema machen zu wollen, oder weil man nicht gern der “Jammer-Ossi” ist. Und dass durchaus auch westlich sozialisierte Menschen schmerzliche Erfahrungen mit Ausgrenzung gemacht haben.

In den letzten 1-2 Jahren ist in meinem Gefühl viel passiert, was den öffentlichen Diskurs über Ost-West Sozialisationen und Erfahrungen angeht, es gab in letzter Zeit viele Veröffentlichungen, Bücher, Workshops und Podcasts. Und trotzdem steht für mich noch immer vor allem der Eindruck im Vordergrund, dass es noch so viel zu sagen gibt!

Wo wird die Frage von „Biografien Ost und West“ in Organisationen heute konkret lebendig?

Die nach der Wiedervereinigung in vielen Bereichen entstandene Situation, dass die Leitungsebene größtenteils westdeutsch sozialisiert war, während die Teams eher ostdeutsch waren, hat sich im letzten Jahrzehnt sicherlich aufgeweicht – und ist trotzdem in manchen Bereichen tendenziell immer noch zu beobachten. Aber ich denke, es ist insgesamt sehr differenziert, vielfältig und auch ambivalent. Ost-West als Kategorien reichen oft nicht aus. Hier überlagern sich inzwischen verschiedene Kategorien der Diversität: Generationenunterschiede, Geschlechter und Prägungen aufgrund von vermeintlichen “Klassenunterschieden”. Ich nehme aber zum Beispiel durchaus Unterschiede wahr in Führungs- und Kommunikationsstilen zwischen ost und west.

Und was macht es manchmal schwer, darüber zu reden?

Ich denke, wir leben in einer Zeit und bewegen uns in sozialen und in sinn-getriebenen Organisationen oft in einem Feld, wo die Menschen überwiegend sensibilisiert sind für Themen von Privilegien, Diskriminierung und Rassismus. Die Dimension ost-deutsch – west-deutsch-sozialisiert wird, glaube ich, zum Teil als nicht gewichtig genug erlebt, um es zum Thema zu machen. Wir sind hier noch zu wenig geübt, Sprache zu finden, für etwas, das sich meistens sehr subtil abspielt. Und wenn ich von meiner eigenen Erfahrung her komme, würde ich sagen, dass gerade west-deutsch geprägte Menschen – wie es so oft der Fall ist im Kontext von Privilegien – zu weiten Teilen wenig Bewusstsein dafür haben, dass sich dieselbe Situation für eine ost-deutsch sozialisierte Person anders anfühlen kann. Dass es biographische Unterschiede geben kann, z.b. in der eigenen Bildungsbiographie, in den Auswirkungen, wie die eigene Familie von den Transformationen der Wendezeit betroffen waren (oder während der DDR Zeit Freiräume genutzt oder zur Anpassung gezwungen wurden) und diese verarbeitet haben, welche noch ins Hier und Jetzt hineinwirken.

Über was würdest Du Dich am oe-tag besonders freuen?

Mich würde sehr freuen, wenn mindestens genauso viele west-deutsch sozialisierte Teilnehmende mit viel Neugier im Rucksack den Weg nach Halle finden, wie ost-deutsche. Denn am Ende geht es ja um Austausch und Dialog und darum, sich gemeinsam auf eine Suche zu begeben, einander Geschichten zu erzählen, Gemeinsames und Unterschiede zu entdecken. Und ich würde mich riesig freuen, wenn viele Teilnehmende am Ende des Tages sagen: Ich habe spannende neue Menschen kennengelernt und viel Neues gelernt!

Warum seid Ihr dieses Jahr in Halle? Und wird der jährliche oe-tag jetzt häufiger reisen?

Es lag ja auf der Hand, zu diesem Thema die Berlin-Zentrierung, die wir natürlich durch unseren Bürostandort und unser Betätigungs- und Vernetzungsfeld haben, zu verlassen. Aber wenn wir etwas über deutsch-deutsche Geschichte verstehen wollen, müssen wir eben auch die “Hauptstadt-Blase” mal verlassen. Es ist eine Freude, in der Vorbereitung zu erleben, welche neuen Möglichkeiten sich daraus ergeben, an einem ganz anderen Standort zu sein: Die Wege sind überschaubarer, die Kontakte direkter und persönlicher. Meine Kollegin, Lysan, die in Halle lebt, scheint mit fast allen interessanten Menschen in der Region persönlich bekannt zu sein 🙂: Vom Buchladen, den wir mit einbeziehen, zum Kaffee-Feuerwehrauto, das uns mit gutem Kaffee versorgen wird, zu spannenden Referent:innen vor Ort. Ich hoffe, wir können langjährige oe-tags Besucher:innen zusammenbringen mit ganz neuen Menschen, die bisher noch nicht den Weg zu uns gefunden haben! Wenn die Resonanz hoch ist, reisen wir gern das nächste Mal zu einem anderen Ort weiter!

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial. Melde dich an und erhaltee zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial. Melde dich an und erhaltee zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

Zum Teil wurde die Beratung auch als eine sehr willkommene Beratung in einer akuten Thematik oder Auseinandersetzung und konnte für unmittelbare Entspannung sorgen. Gleichzeitig war natürlich nicht jeder fachliche Input oder Beratungsimpuls gänzlich neu in Teams, die sich in der Regel bereits länger mit ihrer Selbstfindung und weiteren Entwicklung auseinandersetzen. Aber auch in diesen Fällen wurde die externe Rückspiegelung als hilfreiche Bestätigung aufgenommen.

Zum Teil wurde die Beratung auch als eine sehr willkommene Beratung in einer akuten Thematik oder Auseinandersetzung und konnte für unmittelbare Entspannung sorgen. Gleichzeitig war natürlich nicht jeder fachliche Input oder Beratungsimpuls gänzlich neu in Teams, die sich in der Regel bereits länger mit ihrer Selbstfindung und weiteren Entwicklung auseinandersetzen. Aber auch in diesen Fällen wurde die externe Rückspiegelung als hilfreiche Bestätigung aufgenommen.

„Resonanz erzeugen; Zuhören mit allen Sinnen“ war Teil einer Übung zu „schöpferischer Aufmerksamkeit“, die mir in einem ersten Workshop begegnet. Britta Heine unterstreicht: nicht reagieren, nicht bewerten, kein Ergebnisfokus – einfach 5 Minuten offen zuhören und das Gesagte durch den Körper fließen lassen. Dabei ist Feedback, ein Rat oder eine Meinung – außer es wird ausdrücklich gefragt – nicht das Ziel. Ich verstehe diese Form des generativen Zuhörens als kreativen „Safe Space“, der sich unserer kapitalistischen Logik der Instrumentalität, auf ein Ziel hinzuarbeiten, der „tyranny of success“ wie Jack Halberstram (2011) es nennt, entzieht. Zuhören wird generativ, wenn der*die Zuhörende sich Bewertungen enthält und der sprechenden Person durch aufmerksame Präsenz Räume der Selbst-Exploration ermöglicht – bewertungsarme Reflexion als Re-generation.

„Resonanz erzeugen; Zuhören mit allen Sinnen“ war Teil einer Übung zu „schöpferischer Aufmerksamkeit“, die mir in einem ersten Workshop begegnet. Britta Heine unterstreicht: nicht reagieren, nicht bewerten, kein Ergebnisfokus – einfach 5 Minuten offen zuhören und das Gesagte durch den Körper fließen lassen. Dabei ist Feedback, ein Rat oder eine Meinung – außer es wird ausdrücklich gefragt – nicht das Ziel. Ich verstehe diese Form des generativen Zuhörens als kreativen „Safe Space“, der sich unserer kapitalistischen Logik der Instrumentalität, auf ein Ziel hinzuarbeiten, der „tyranny of success“ wie Jack Halberstram (2011) es nennt, entzieht. Zuhören wird generativ, wenn der*die Zuhörende sich Bewertungen enthält und der sprechenden Person durch aufmerksame Präsenz Räume der Selbst-Exploration ermöglicht – bewertungsarme Reflexion als Re-generation. Sich als „Source“ verstehen, sich selbst zuhören, kann feministische Führung in Genossenschaften, aber auch anderen Organisationen stärken. In einem zweiten Workshop von Wera Stein und Amelie Salameh von der Kampagnenagentur und Organisationsberatung WIGWAM lerne ich: Das Betonen von Gleichheit in Eigentums-Strukturen und Gerechtigkeit in demokratischen Prozeduren bedeutet nicht, dass die Unterschiedlichkeit von Mit-Unternehmer*innen immer geachtet ist. In ihrem Workshop beschreiben sie die Gefahr des Glattbügelns vielfältiger Persönlichkeiten in (zu wenig agiler) demokratischer Führung. Damit verbunden seien träge Prozesse und nicht selten fehlende Initiative – Gleichheits-Überschuss kann in kollektiven Organisationen blockieren. Hinzufügen möchte ich gerne, ein Streben nach formaler organisationaler Gleichheit in Organisationen findet stets im Rahmen einer ungleichen Gesellschaft statt. Unsere Gesellschaft verteilt Handlungspotentiale und Macht verschieden. Analysiert man sie anhand von Aspekten wie Geschlecht, Hautfarbe, sozio-ökonomischer Schicht und anderen Merkmalen sowie ihren Schnittstellen, wird deutlich, dass einige im Durchschnitt Privilegien, andere Diskriminierungen mit sich bringen. Diese werden auch in Organisationen sichtbar; auch wenn dort formelle Gleichheit z.B. durch demokratische Strukturen angestrebt wird, vermenget sich dies mit den Ungleichheiten unserer Welt.

Sich als „Source“ verstehen, sich selbst zuhören, kann feministische Führung in Genossenschaften, aber auch anderen Organisationen stärken. In einem zweiten Workshop von Wera Stein und Amelie Salameh von der Kampagnenagentur und Organisationsberatung WIGWAM lerne ich: Das Betonen von Gleichheit in Eigentums-Strukturen und Gerechtigkeit in demokratischen Prozeduren bedeutet nicht, dass die Unterschiedlichkeit von Mit-Unternehmer*innen immer geachtet ist. In ihrem Workshop beschreiben sie die Gefahr des Glattbügelns vielfältiger Persönlichkeiten in (zu wenig agiler) demokratischer Führung. Damit verbunden seien träge Prozesse und nicht selten fehlende Initiative – Gleichheits-Überschuss kann in kollektiven Organisationen blockieren. Hinzufügen möchte ich gerne, ein Streben nach formaler organisationaler Gleichheit in Organisationen findet stets im Rahmen einer ungleichen Gesellschaft statt. Unsere Gesellschaft verteilt Handlungspotentiale und Macht verschieden. Analysiert man sie anhand von Aspekten wie Geschlecht, Hautfarbe, sozio-ökonomischer Schicht und anderen Merkmalen sowie ihren Schnittstellen, wird deutlich, dass einige im Durchschnitt Privilegien, andere Diskriminierungen mit sich bringen. Diese werden auch in Organisationen sichtbar; auch wenn dort formelle Gleichheit z.B. durch demokratische Strukturen angestrebt wird, vermenget sich dies mit den Ungleichheiten unserer Welt.

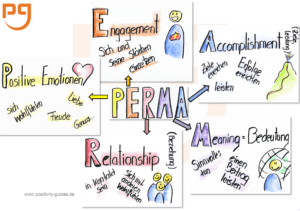

Während klassische Ansätze von Therapie, Beratung und Coaching in der Regel eher darauf ausgerichtet sind, Probleme zu beseitigen und Leid zu mindern, fragt die von Martin Seligman begründete Positive Psychologie: Was braucht es an Bedingungen und Zutaten, dass Menschen aufblühen und ihr Potenzial entfalten können? Dem Menschenbild einer Pflanze, die wachstumsfördernde Bedingungen braucht, um sich optimal zu entwickeln und ganz zur Blüte zu kommen, stellte Carolin die Metapher von Organisationen als Ökosystem gegenüber, die eine inhärente Lebendigkeit besitzen, sich von innen heraus weiterzuentwickeln und ihr Potenzial zu entfalten. Stichworte, die auftauchten, ein solch lebendiges Organisationssystem zu beschreiben, waren Kooperation, Durchlässigkeit, Vielfalt der Beziehungen, Wechselwirkung, Feedback, Begrenzung und Selbstorganisation.

Während klassische Ansätze von Therapie, Beratung und Coaching in der Regel eher darauf ausgerichtet sind, Probleme zu beseitigen und Leid zu mindern, fragt die von Martin Seligman begründete Positive Psychologie: Was braucht es an Bedingungen und Zutaten, dass Menschen aufblühen und ihr Potenzial entfalten können? Dem Menschenbild einer Pflanze, die wachstumsfördernde Bedingungen braucht, um sich optimal zu entwickeln und ganz zur Blüte zu kommen, stellte Carolin die Metapher von Organisationen als Ökosystem gegenüber, die eine inhärente Lebendigkeit besitzen, sich von innen heraus weiterzuentwickeln und ihr Potenzial zu entfalten. Stichworte, die auftauchten, ein solch lebendiges Organisationssystem zu beschreiben, waren Kooperation, Durchlässigkeit, Vielfalt der Beziehungen, Wechselwirkung, Feedback, Begrenzung und Selbstorganisation. P

P Die zentrale Überlegung, die dem PERMALead Ansatz zugrunde liegt, lautet: Inwieweit ist mein Selbstbild kohärent mit dem, wie ich von außen wahrgenommen werde? Und dabei steht nicht eine vermeintlich objektive Bewertung im Vordergrund, sondern die hilfreiche Frage: Finde ich, dass Dein Verhalten / das Verhalten meiner Führungskraft stimmig ist in ihrer und meiner Welt? Somit geht es um Rückmeldungen zu wahrgenommenem Verhalten und ein Kohärenzerleben, aber nicht um Rückmeldungen zur Persönlichkeit. Dafür braucht es gleichzeitig von Seiten der Führungskraft auch die Selbstmitteilung: Wie sehe ich mich eigentlich selbst in Bezug auf diese Prinzipien, die für mich einen Werte- und Zielrahmen darstellt? Und inwiefern bin ich mir meiner Kompetenzen bewusst und kann mich anderen gegenüber auch erklären – um hier nicht als möglicherweise arrogant rüberzukommen?

Die zentrale Überlegung, die dem PERMALead Ansatz zugrunde liegt, lautet: Inwieweit ist mein Selbstbild kohärent mit dem, wie ich von außen wahrgenommen werde? Und dabei steht nicht eine vermeintlich objektive Bewertung im Vordergrund, sondern die hilfreiche Frage: Finde ich, dass Dein Verhalten / das Verhalten meiner Führungskraft stimmig ist in ihrer und meiner Welt? Somit geht es um Rückmeldungen zu wahrgenommenem Verhalten und ein Kohärenzerleben, aber nicht um Rückmeldungen zur Persönlichkeit. Dafür braucht es gleichzeitig von Seiten der Führungskraft auch die Selbstmitteilung: Wie sehe ich mich eigentlich selbst in Bezug auf diese Prinzipien, die für mich einen Werte- und Zielrahmen darstellt? Und inwiefern bin ich mir meiner Kompetenzen bewusst und kann mich anderen gegenüber auch erklären – um hier nicht als möglicherweise arrogant rüberzukommen?

Die Bindungstheorie ist eine der am meisten erforschten psychologischen Theorien. Sie erklärt, wie wir als soziale Wesen miteinander in Kontakt und Beziehung treten – auf der Basis dessen, wie wir -meist in frühester Kindheit – Sicherheit erlebt haben in unseren engen emotionalen Beziehungen. In der Arbeit mit Kleinkindern gehören Erkenntnisse aus der Bindungsforschung zum Standard. In ihrer Relevanz für die Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen hat sie bisher wenig Anwendung und Aufmerksamkeit erhalten. So lädt uns die Organisationspsychologin Bea Schramm am Nachmittag des 17. Juni ein, eben diese Zusammenhänge gemeinsam zu erforschen.

Die Bindungstheorie ist eine der am meisten erforschten psychologischen Theorien. Sie erklärt, wie wir als soziale Wesen miteinander in Kontakt und Beziehung treten – auf der Basis dessen, wie wir -meist in frühester Kindheit – Sicherheit erlebt haben in unseren engen emotionalen Beziehungen. In der Arbeit mit Kleinkindern gehören Erkenntnisse aus der Bindungsforschung zum Standard. In ihrer Relevanz für die Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen hat sie bisher wenig Anwendung und Aufmerksamkeit erhalten. So lädt uns die Organisationspsychologin Bea Schramm am Nachmittag des 17. Juni ein, eben diese Zusammenhänge gemeinsam zu erforschen. Die Forschung zeigt, dass Bindungsstile zu großen Teilen in den ersten zwei Lebensjahren geprägt werden. Hier formt sich unser Abbild, sogenannte inner working models, mit welchen Erwartungen und Reaktionsmustern wir uns in zwischenmenschliche Beziehungen begeben, sozusagen auf der Suche nach Bestätigung unserer erlernten Grundannahmen. Inzwischen ist auch die transgenerationale Wirkung von Bindungsstilen gut untersucht: In 50% der untersuchten Fälle gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Bindungsstil der Großmutter und eigenen Bindungsmustern.

Die Forschung zeigt, dass Bindungsstile zu großen Teilen in den ersten zwei Lebensjahren geprägt werden. Hier formt sich unser Abbild, sogenannte inner working models, mit welchen Erwartungen und Reaktionsmustern wir uns in zwischenmenschliche Beziehungen begeben, sozusagen auf der Suche nach Bestätigung unserer erlernten Grundannahmen. Inzwischen ist auch die transgenerationale Wirkung von Bindungsstilen gut untersucht: In 50% der untersuchten Fälle gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Bindungsstil der Großmutter und eigenen Bindungsmustern. Bindungsverhalten im Arbeitskontext. Wir tragen typische Eigenschaften der unterschiedlichen Bindungstypen zusammen: So zeigen unsicher-vermeidende Bindungstypen im Arbeitskontext zumeist einen hohen Grad an Autonomie, fragen seltener nach, wenn es Unklarheiten gibt. Sie können sich zuweilen kratzbürstig, abweisend oder aufmüpfig geben. Der unsicher-ambivalente Bindungstyp hingegen zeigt sich oft ängstlich und unsicher, fordert viel Aufmerksamkeit und Kommunikation ein, um mit eigenen Unsicherheiten umzugehen.

Bindungsverhalten im Arbeitskontext. Wir tragen typische Eigenschaften der unterschiedlichen Bindungstypen zusammen: So zeigen unsicher-vermeidende Bindungstypen im Arbeitskontext zumeist einen hohen Grad an Autonomie, fragen seltener nach, wenn es Unklarheiten gibt. Sie können sich zuweilen kratzbürstig, abweisend oder aufmüpfig geben. Der unsicher-ambivalente Bindungstyp hingegen zeigt sich oft ängstlich und unsicher, fordert viel Aufmerksamkeit und Kommunikation ein, um mit eigenen Unsicherheiten umzugehen.

Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, eine Gesellschaft zu verändern?

Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, eine Gesellschaft zu verändern?