Wie alles begann

Wie alles begann

Die Frage, mit der Kerstin Gollembiewski den Impuls zum ersten SOCIUS labor in der Hamburger Schwimmwestenfabrik gab, war so offen wie inspirierend:

Wie nähren wir in Organisationen den festen Glauben an: „Ein ganz anders ist möglich!“?

In Zeiten kleiner und großer Krisen, in Momenten, in denen wir uns nach Sicherheit und Orientierung sehnen und die Verbindung mit Kolleg:innen fehlt, scheint Veränderung oft anstrengend – manchmal sogar bedrohlich.

Und doch: Neue Herausforderungen brauchen neues Denken. Organisationen brauchen Räume, in denen geträumt, gezögert, geübt und spielerisch erprobt werden darf.

Wie also schaffen wir mehr davon?

Ein erster Funke

Eine mögliche Antwort zeigte sich gleich zu Beginn – in einem Satz, der still und klar hängen blieb. Auf die Frage nach ihrer Motivation sagte eine Teilnehmerin:

„Ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, worum es hier genau gehen wird. Aber ich weiß, dass ich Sehnsucht nach Austausch, Verbindung und Inspiration habe. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich das hier heute finden kann.“

Gemeinsam luden wir für die kommenden vier Stunden Sehnsucht und Neugier, Sicherheit, Offenheit und Langsamkeit als begleitende Qualitäten ein.

Gemeinsam luden wir für die kommenden vier Stunden Sehnsucht und Neugier, Sicherheit, Offenheit und Langsamkeit als begleitende Qualitäten ein.

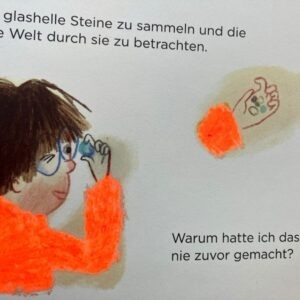

Ein Ausschnitt aus Beatrice Alemagnas Geschichte „Ein großer Tag, an dem fast nichts passierte“ wurde zum zarten, aber kraftvollen Rahmen:

Ein Kind verliert seinen Spielecomputer im Froschteich, verzagt in der Annahme, dass nun nichts Spannendes mehr passieren könne und verbringt dann eine überraschend aufregende Zeit mit allem, was die Natur zu bieten hat: „Warum hatte ich das noch nie zuvor gemacht?“

Räume weiten – Fragen statt Antworten

Schon früh am Abend sagte ein Teilnehmer:

„Mir ist gerade klar geworden, dass der Perspektivwechsel, den ich hier im Außen gesucht habe, eigentlich in mir selbst beginnt.“

Ein Satz, der vieles öffnete.

Dann wurde es ernst – und gleichzeitig spielerisch: in Zweiergesprächen hoben wir einige der scheinbaren Unmöglichkeiten in unseren Organisations- und Arbeitsrealitäten und stellten sie sogleich in Frage – ist es zum Beispiel wirklich so, dass Scheitern keine Option ist? Ist es wirklich so, dass ich immer für alle Probleme sofort eine Lösung finden muss? – um nur zwei der sehr zugespitzten Fragen zu teilen.

Mit den „schelmischen Fragen“ (wicked questions) aus dem Repertoire der liberating structures gingen wir den scheinbaren Unmöglichkeiten in unseren Arbeitswelten auf den Grund.

Unser Ziel war nicht, Antworten zu finden. Sondern den Raum zu weiten. Das scheinbar Unmögliche zu befragen – und in ihm das Schimmern des Möglichen zu entdecken.

Emergenz einladen. Und sie kam.

Vom Fragen zum Gestalten

Vom Fragen zum Gestalten

In mehreren Runden „wicked questions“ schenkten wir einander große und kleine, ernste und verspielte Fragen. Kopfnicken, Stirnrunzeln, strahlende Augen – jedes Gesicht erzählte eine eigene Geschichte.

Dann gaben wir dem Erlebten Ausdruck:

Welche Gefühle, Farben, Bewegungen nimmst Du in Dir wahr? Welche Essenz zeigt sich in den Fragen?

Mit Federn, Fotos, Farbe und Fantasie entstanden Zukunftsbilder eines „Ganz anders ist möglich“.

Und danach?

„Das Halten und die Anstrengung in Prozessen fühlt sich jetzt leichter an. Ich darf andere Wege gehen – andere (innere) Landschaften haben sich ergeben.“

Alle gemeinsam sind wir mit (mehr) Mut „anders“ zu sein und zu tun, mit Dankbarkeit für die Begegnung und den Austausch und der Bekräftigung „Ich darf irritieren“ aus dem Labor in den restlichen Abend gegangen.

Und wir, Kerstin und Hannah, freuen uns schon auf die Fortsetzung am 14. November – zu der selbstverständlich auch neue Interessierte herzlich eingeladen sind.

Wie alles begann

Wie alles begann Vom Fragen zum Gestalten

Vom Fragen zum Gestalten