Überblick

Für wen?

Wann?

Was nimmst du mit?

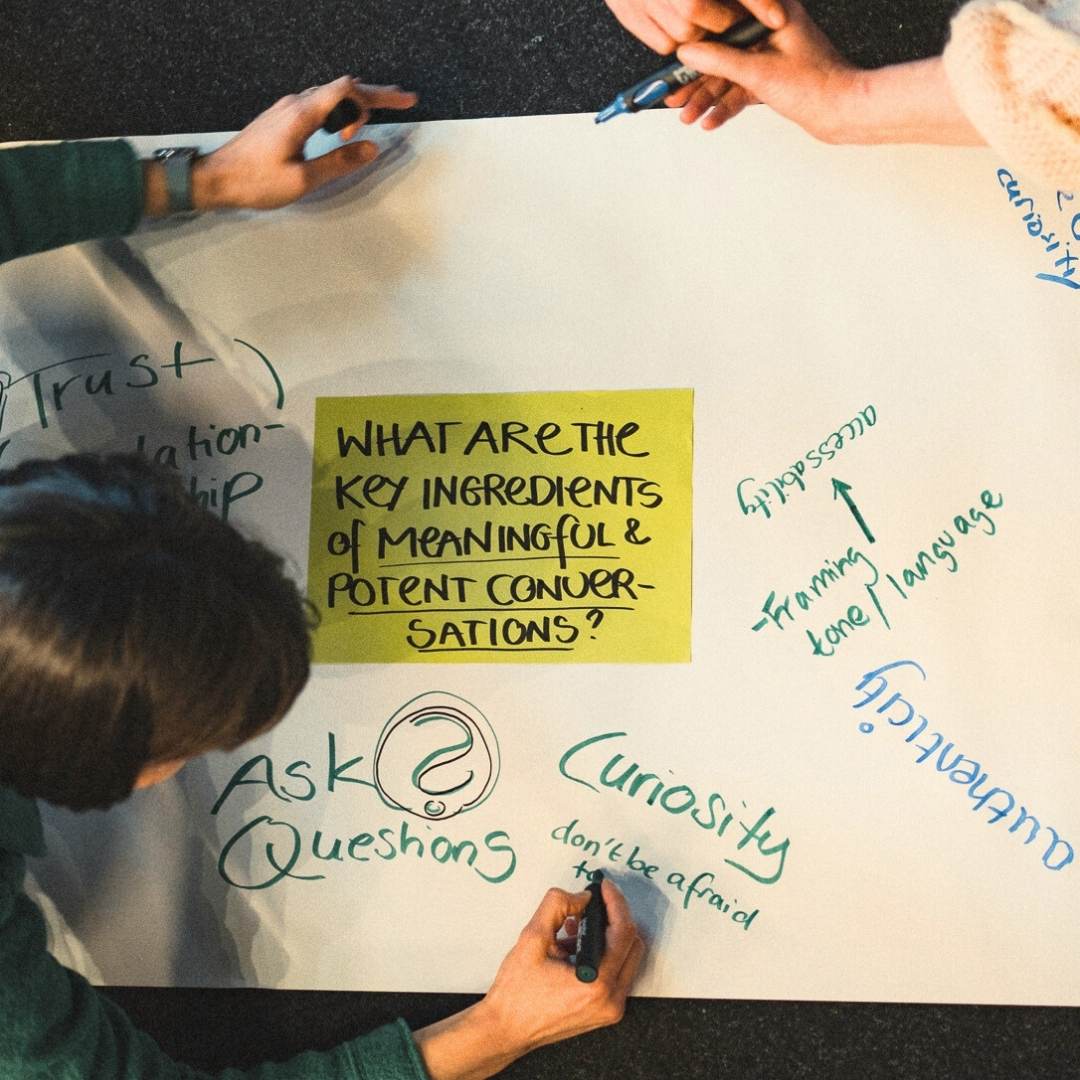

- wie du in Team- & Gruppenprozessen die Balance hältst zwischen Struktur und Offenheit

- was es bedeutet, Widersprüche, Unterschiede und Ambivalenz nebeneinander stehen zu lassen

- wie wir mit bewährten Hosting-Formaten wie Circle Practice, World Café oder Open Space lebendige Begegnungen ermöglichen

- wie sich kollektive Intelligenz entfaltet, wenn wir nicht vorsortieren, sondern verweilen

- wie Verbindung entstehen kann – auch ohne Einigkeit

- wie du dich selbst in komplexen, spannungsvollen Situationen orientieren und präsent halten kannst

- wie aus punktuellen Beteiligungsprozessen gelebte partizipative Kultur wachsen kann

- wie das Erlebte in deinem eigenen Kontext weiterwirken kann

Hosting Team

Julia Hoffmann

Mira Bangel

Sabine Gressel-Soeder

Silas Lusias

Christa Cocciole

Nicola Kriesel

Seit über drei Jahrzehnten webe ich mein Wissen als Juristin, Mediatorin und Organisationsentwicklerin zu einem Teppich, der Teams und Einzelpersonen Halt gibt. Ich verstehe mich als Begleiterin auf dem Weg zu einer synergetischen Zusammenarbeit – einem Raum, in dem das Potenzial jedes Einzelnen wie eine Blüte aufgehen darf.

Für mich sind Vertrauen und Verantwortung keine bloßen Begriffe, sondern das Fundament, auf dem Vielfalt und Verbindlichkeit wachsen. Mein Herz schlägt besonders für Bildungseinrichtungen: Hier begleite ich mit Leidenschaft die Verflechtung von Inklusion, Demokratie und digitalem Wandel. Ich blicke dabei nicht nur auf die Struktur, sondern lausche auf den Rhythmus der Kultur, um gemeinsam evolutionäre Formen zu finden, in denen Strategie und Menschlichkeit im Einklang schwingen.

Local Host

Hannah Hummel

Diversität, Barrierefreiheit & Coaching

Diversität, Barrierefreiheit & Wohlbefinden

Alle Menschen sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen – unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Religion, Alter, Behinderung oder sozialem Hintergrund. Uns ist wichtig, dass sich alle Teilnehmenden in ihrer Vielfalt willkommen fühlen und einen möglichst sicheren Rahmen für Austausch, Lernen und Beteiligung vorfinden.

Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich (stufenloser Zugang, barrierefreie Toilette). Teilnehmende können ihre Pronomen im Vorfeld oder vor Ort angeben; diese werden respektiert.

Wir achten im Training auf unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf Pausen, Rückzug und Wohlbefinden. Wenn du hierzu oder zu anderen Aspekten von Barrierefreiheit, Zugänglichkeit oder individuellen Bedarfen Fragen hast, melde dich gerne vorab bei uns – wir versuchen, gemeinsam passende Lösungen zu finden.

Coaching

Im Anschluss an das Training bieten wir am Abend des Donnerstag, Freitag und Samstag einstündige Coachings an (siehe Zeiten), in denen Teilnehmende, die möchten, dabei begleitet werden, am folgenden Tag selbst Hosting-Methoden umzusetzen – etwa Open Space, Circle Practice oder andere Formate aus dem Training.

Die Coachings finden in der Gruppe statt und sind praxisnah angelegt: Im Mittelpunkt steht die konkrete Vorbereitung, Klärung von Rollen, Anliegen und nächsten Schritten. So kannst du das Gelernte unmittelbar anwenden und vertiefen.

Die Plätze für die Durchführung der Methoden am folgenden Tag sind begrenzt. Am Coaching selbst können alle teilnehmen, die Lust haben – auch als Beobachtende. Das ermöglicht zusätzliches Lernen durch Mitverfolgen, Mitdenken und gemeinsames Reflektieren.

Kosten