Zukunft gestalten – Ansätze zur Realisierung von Utopien

Utopien sind en vogue. In letzter Zeit kommen immer mehr Utopie-Erzählungen auf den Büchermarkt. In den Medien spielen Utopien eine bedeutsamere Rolle und werden von Personen wie Richard David Precht, Maja Göpel oder Harald Welzer der breiten Öffentlichkeit schmackhaft gemacht. Das ist nicht verwunderlich, da wir einerseits die multiplen Krisen immer mehr zu spüren bekommen und viele Dinge auf den Prüfstand stellen, und andererseits ein erzählerisches Vakuum existiert, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln könnte. Worauf wollen wir uns als Gesellschaft zubewegen? Utopien helfen, darauf Antworten zu finden.

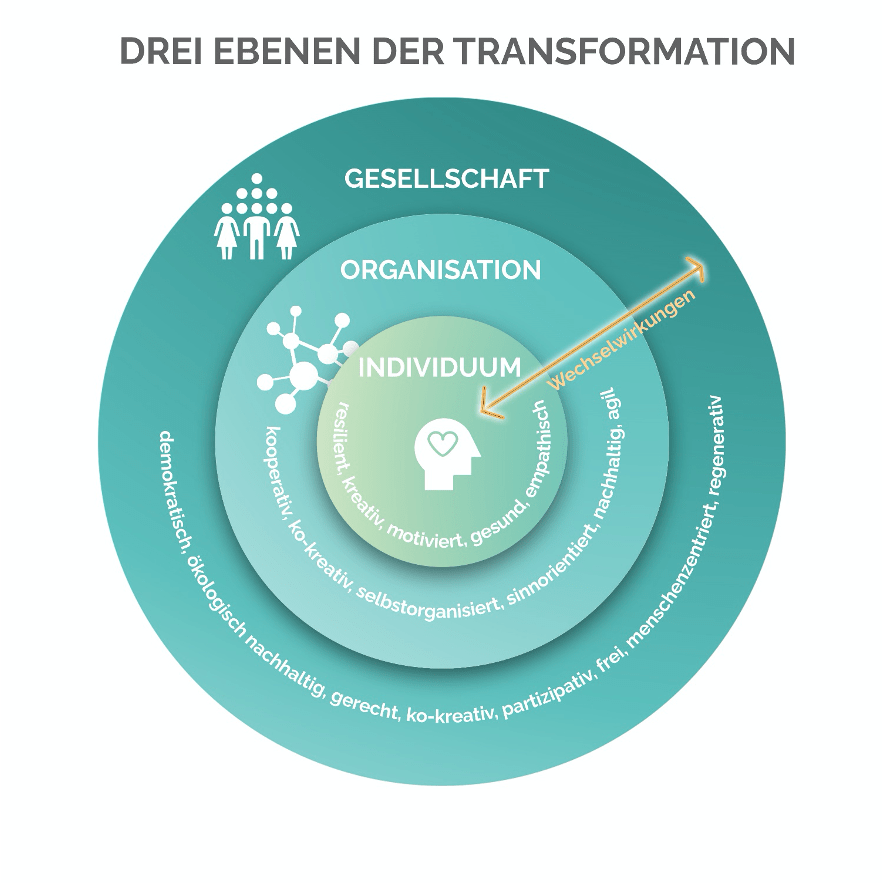

Das SOCIUS labor zur Thematik lud dazu ein, sowohl eine eigene gesellschaftliche Utopie zu entwerfen, als auch einen ersten konkreten Schritt in Richtung ihrer Realisierung zu machen. Stella Schaller, Mitbegründerin von Reinventing Society – Zentrum für Realutopien führte gemeinsam mit Simon Mohn, Organisationsentwickler bei SOCIUS und ebenso Mitbegründer von Reinventing Society durch diesen experimentellen Raum.

Das SOCIUS labor zur Thematik lud dazu ein, sowohl eine eigene gesellschaftliche Utopie zu entwerfen, als auch einen ersten konkreten Schritt in Richtung ihrer Realisierung zu machen. Stella Schaller, Mitbegründerin von Reinventing Society – Zentrum für Realutopien führte gemeinsam mit Simon Mohn, Organisationsentwickler bei SOCIUS und ebenso Mitbegründer von Reinventing Society durch diesen experimentellen Raum.

Upstating – utopisch Denken hat Voraussetzungen

Kann jede:r einfach eine Utopie entwerfen? Ja, doch es braucht eine gewissen inneren Zustand oder „State“. Sind unsere Köpfe voll oder unser Körper unangenehm angespannt, funktioniert das Entwerfen von Utopien erfahrungsgemäß nicht. Es kann sogar als Kränkung wahrgenommen werden, wenn das Phantasieren über utopische, großartige Welten und Lösungen zu sehr von der derzeitigen inneren Verfassung abweicht.

Im Labor bedienten wir uns einer vereinfachenden Skala des inneren Zustands, die visualisiert, dass wir uns möglicherweise zunächst “hochschrauben” müssen, um überhaupt Utopien entwerfen zu können (Zustand „State“ erhöhen = upstating). Schlussendlich versucht das Werkzeug in Situationen des Alltags zu ermöglichen, dass wir uns aus eigener Kraft von einem unangenehmen Seins-Zustand in einen angenehmeren verhelfen können.

Was ist deine Utopie? – Thomas Morus lässt grüßen

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwarf Thomas Morus, englischer Staatsbürger und Lordkanzler einen fiktiven Inselstaat „Utopia“ als Gegenentwurf zum damaligen englischen Staatssystem. Damit begründete er mitunter die utopische Erzählung als literarische Gattung und inspiriert seit 500 Jahren Menschen, Visionen einer für sie schöneren Welt zu beschreiben. So sehr das Konzept der Utopie auch im letzten Jahrhundert von links und rechts missbraucht wurde, erlebt es gerade eine Renaissance, um Gesellschaftsentwürfe zu verbreiten, die nach einer geglückten sozial-ökologischen Wende angesiedelt sind.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwarf Thomas Morus, englischer Staatsbürger und Lordkanzler einen fiktiven Inselstaat „Utopia“ als Gegenentwurf zum damaligen englischen Staatssystem. Damit begründete er mitunter die utopische Erzählung als literarische Gattung und inspiriert seit 500 Jahren Menschen, Visionen einer für sie schöneren Welt zu beschreiben. So sehr das Konzept der Utopie auch im letzten Jahrhundert von links und rechts missbraucht wurde, erlebt es gerade eine Renaissance, um Gesellschaftsentwürfe zu verbreiten, die nach einer geglückten sozial-ökologischen Wende angesiedelt sind.

Eigener Gesellschaftsentwurf mit Methode

Entlang der neu entwickelten Methode „Mikroversum“ experimentierten wir mit dem Entwerfen von Utopien durch die Teilnehmenden. Ausgangspunkt für die Utopien waren Werte und Wirkungshebel für eine bessere Welt der jeweiligen Organisationen, die durch die Teilnehmenden vertreten wurden. Die Methode ermöglicht, sowohl individuelle als auch organisationale Utopien zu erstellen.

Entlang der neu entwickelten Methode „Mikroversum“ experimentierten wir mit dem Entwerfen von Utopien durch die Teilnehmenden. Ausgangspunkt für die Utopien waren Werte und Wirkungshebel für eine bessere Welt der jeweiligen Organisationen, die durch die Teilnehmenden vertreten wurden. Die Methode ermöglicht, sowohl individuelle als auch organisationale Utopien zu erstellen.

Ausgehend von individuell handlungsleitenden Prinzipien begaben sich alle Teilnehmenden in einen kreativen Prozess. Angelehnt an Morus‘ Insel,erarbeiteten sie Stück für Stück Facetten einer etwas abseits gelegenen Insel, auf der Menschen sich um diese Prinzipien herum eine Realutopie aufgebaut haben. Fragen nach Festen, Ritualen, Mobilität, politischer Willensbildung, Wohnformen, Versorgung, Bildung usw. leiteten durch einen Prozess, aus dem die Beschreibung einer kleinen gesellschaftlichen Utopie resultierte – ein Mikroversum. Somit hatten wir in kurzer Zeit über 10 Utopieentwürfe hervorgebracht.

Utopie auf mehreren Ebenen

Utopien zu entwerfen hat das große Potential, Menschen vor Augen zu führen, in welcher Welt sie eigentlich leben möchten und so zu gesellschaftspolitischem Engagement und Verantwortungsübernahme zu inspirieren. Dafür entscheidend ist die eigene Verortung im „Nicht-Ort“, die sinngemäße Bedeutung von Utopie. Das gilt sowohl individuell als auch organisational. Wenn die Welt so ist, wie wir sie uns wünschen würden – welchen Aktivitäten würden wir nachgehen? Welchen Aktivitäten würde unsere Organisation nachgehen, wenn sie ihr gesellschaftliches Ziel womöglich schon realisiert hätte?

Genauso stellt sich aber auch die Frage, wie wir dorthin gelangen. Der Weg in die Utopie kann zunächst unklar und unrealistisch erscheinen, er braucht Wegweiser. Entsprechend gibt es zwei entscheidende Bausteine, damit die Utopie nicht nur ein Luftschloss bleibt, sondern tatsächlich handlungsleitend wird. Das ist einerseits Ebenenkongruenz, andererseits Pfadkongruenz.

Ebenenkongruenz

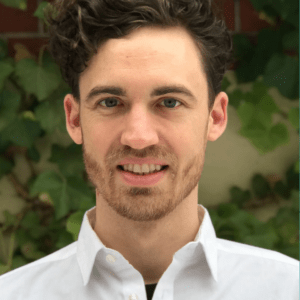

Bleibt eine Utopie auf der gesellschaftlichen Ebene und beschreibt ausschließlich die Verfasstheit einer optimalen Gesellschaft aus der jeweiligen Betrachter:innenperspektive, verschenkt sie wertvolles Potential. Um mit ihr zu arbeiten, müssen sich Organisationen die Fragen stellen „Wie würden wir in dieser Utopie arbeiten? Wie sähe es aus, wenn wir diese Utopie in unserem Innern bereits umsetzen würden?“ Genauso betrifft das auch die individuelle Ebene: „Wer wäre ich in dieser Utopie? Wie sähe es aus, wenn ich sie jetzt schon leben würde?“ Diese Übersetzungsleistung schafft Kongruenz zwischen den drei Ebenen und dadurch ein umso effektiveres Handeln.

Durch den Fokus auf die eigene Rolle werden plötzlich Lösungen zum Beitrag zu einer solchen Gesellschaft sichtbar. So können Individuen und Organisationen sich ausrichten und ihren Teil zur Lösung heutiger Herausforderungen umsetzen und selbst zu kraftvollen Impulsgeber:innen werden. Die Wirksamkeit, bereits in der Gegenwart die Lösung gesellschaftlicher Probleme zu sein, ist nicht zu unterschätzen.

Pfadkongruenz

In der Musik heißt es zuweilen, dass in der Ouvertüre – der Eröffnung – schon das gesamte Stück im Kern enthalten und zu erahnen ist. Ähnlich lässt sich diese Aussage für den Weg in die Realutopie treffen. Der Weg in die Realutopie bedarf selbst Mitteln, die in sich die Logik der angestrebten Utopie bergen. Das heißt, dass die Wahl der Methoden und Instrumente für den Pfad der eigenen Veränderung kongruent mit der eigenen Utopievorstellung sein sollte. Wir müssen uns also die Frage stellen: “Passen die gewählten Mittel zur angestrebten Utopie und bergen in sich bereits deren Prinzipien?”

Von der Utopie zur Realutopie

Eine der mit am häufigsten gestellten Fragen bei der Arbeit mit Utopien ist: „Und was mache ich jetzt mit der Utopie? Wie komme ich dahin?“ Der Entwurf einer Utopie markiert einen Anfang, die Gewahrwerdung dessen, in welcher Welt wir leben möchten. Der tatsächliche Weg beginnt erst. Um im Labor sofort ins Handeln zu kommen, experimentierten wir mit utopischem Prototyping. Diese aus Otto Scharmers Theorie U inspirierte und abgewandelte Methode zum Erstellen eines Prototypen der beschriebenen Utopie, bringt diese in eine erste Form und Umsetzung.

Utopisches Prototyping

Beim Prototyping ist es entscheidend, sofort in die Umsetzung zu kommen und erste Ergebnisse zu produzieren. Nicht lange überlegen – machen! Bereichert von der eigenen Utopie, überlegten die Teilnehmenden sich einen Prototypen, der daraus etwas Handfestes machte. Das konnte beispielsweise ein eigener Blogbeitrag sein, ein Podcast, ein neues Meeting(-format) im Team, ein neues Produkt der Organisation, ein Beteiligungsprozess, ein Beet in der Straße, eine Vereinfachung einer Regelung bei der Arbeit und und und.

Nach einer kurzen Zeit hatten die Teilnehmenden Skizzen, Grafiken und sogar einen Entwurf aus LEGO®-Steinen erstellt. In Breakout-Rooms wurden die Prototypen anschließend einander vorgestellt. Anhand einiger Leitfragen wurden die Entwürfe auf den Utopiegehalt überprüft, mit Ideen zur Umsetzung angereichert und auf Ebenenkongruenz getestet. So hielten die Teilnehmenden am Ende des Labors nicht nur eine eigene Utopie, sondern auch einen ersten Prototypen derselben in der Hand.

Mit utopischem Mindset in die Veränderung

Ein Prototyp ist ein erster kleiner Schritt und das Labor endete an dieser Stelle. Doch um im weiteren Verlauf konkreter Veränderungen auf Kurs zu bleiben und neue utopische Wege zu entdecken, ist es entscheidend, sich ein utopisches Mindset zu erarbeiten. Das bedeutet:

- Upstating einüben: in den Momenten, in denen der eigene innere Zustand sich unangenehm anfühlt, sich zunächst um sich selbst zu kümmern, statt sich auf die nächste Aufgabe zu stürzen.

- Potentiale sehen lernen: bewusst die utopische Brille aufsetzen und sich zu all dem, was uns im Alltag begegnet die Frage stellen “was ist das höchste Potential davon?” und so das utopische Denken kultivieren.

- Experimentieren: wer überall Potentiale sieht, hat auch viele Ideen zu kleinen Verbesserungsschritten. Die Utopie wird spürbarer, wenn wir beginnen, unsere Ideen auszuprobieren und uns der Veränderung des Status quo spielerisch nähern.

- Inspirieren lassen: die Welt ist schon voller Ansätze und Lösungen, die mit nächst besseren Logiken aufwarten. Wenn wir uns umfassender mit progressiven Lösungen beschäftigen, kommen wir in einen inspirierten Zustand und tragen die Lösungen unweigerlich auch in unsere eigenen Kontexte.

Die Utopie am Horizont

Der Weg zur Realutopie ist maximal transformierend. Er beinhaltet nicht nur die Hinbewegung zu einem schöneren Äußeren, sondern die profunde Wandlung des Inneren, sowohl individuell auch auch organisational. Dafür ist die kontinuierliche Rückbesinnung auf und Weiterentwicklung des Utopienarrativs entscheidend. Solch ein Wandel braucht Besonnenheit, Pioniergeist und Geduld. Dafür verspricht er eines: Freude bei der Transformation und am Ergebnis. Utopien haben mitunter die stärkste positive Veränderungskraft, die Hinbewegung auf einen neuen Zustand zu stützen. Wir stehen vermutlich erst am Anfang, das Potential von Utopien zu begreifen.

Quellenangaben Grafiken und Bilder

KÖLN UTOPIA 2048, BY AERROSCAPE, CREATIVE COMMONS LIZENZ: CC BY-NC-SA

Isola di Utopia Moro, Marcok at it.wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Sir Thomas More, Hans Holbein, Public domain, via Wikimedia Commons

sinnvoll zusammen wirken

Ähnlich wie eine Organisation hat eine Gesellschaft viele Teil- und Subsysteme (nur weitaus komplexer). Dies können Organisationen sein, aber genauso der Wohnblock um die Ecke, ein Familiensystem, eine Metropole, einzelne Menschen, Bündnisnetzwerke oder ganze Staaten. Gesellschaftsentwickler*innen hätten die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Systemen anzusetzen und konzertierte Entwicklungsprozesse darin zu begleiten.

Ähnlich wie eine Organisation hat eine Gesellschaft viele Teil- und Subsysteme (nur weitaus komplexer). Dies können Organisationen sein, aber genauso der Wohnblock um die Ecke, ein Familiensystem, eine Metropole, einzelne Menschen, Bündnisnetzwerke oder ganze Staaten. Gesellschaftsentwickler*innen hätten die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Systemen anzusetzen und konzertierte Entwicklungsprozesse darin zu begleiten.  Um solchen Lösungen in die Welt zu helfen und weitere zu entwickeln, braucht es Gesellschaftsentwickler*innen, die neben Prozessbegleitung verheißungsvolle Impulse in die Gesellschaft bringen. Der systemische Blick und Einblick in ausstehende Entwicklungsschritte der Gesellschaft ermöglichen es, hier passende Impulse zu setzen. Beispiele für bisherige konzeptionelle Impulse sind etwa Bürger*innenräte, Reinventing Organizations, das bedingungslose Grundeinkommen, die Gemeinwohlökonomie oder (auf niedrigerer Flughöhe) die beiden eben genannten Publikationen. In unserer Zeit reicht es nicht aus, nur auf das, was sich entwickeln will zu warten. Wir brauchen Impulse, die aktiv in eine schönere Welt einladen. Diese zu setzen wäre ebenso eine genuine Aufgabe von Gesellschaftsentwickler*innen. Mit solch einer Verantwortung geht allerdings genauso ein Bedarf an Kompetenzen einher, wozu ich im nächsten Abschnitt einige Vorschläge vorstelle.

Um solchen Lösungen in die Welt zu helfen und weitere zu entwickeln, braucht es Gesellschaftsentwickler*innen, die neben Prozessbegleitung verheißungsvolle Impulse in die Gesellschaft bringen. Der systemische Blick und Einblick in ausstehende Entwicklungsschritte der Gesellschaft ermöglichen es, hier passende Impulse zu setzen. Beispiele für bisherige konzeptionelle Impulse sind etwa Bürger*innenräte, Reinventing Organizations, das bedingungslose Grundeinkommen, die Gemeinwohlökonomie oder (auf niedrigerer Flughöhe) die beiden eben genannten Publikationen. In unserer Zeit reicht es nicht aus, nur auf das, was sich entwickeln will zu warten. Wir brauchen Impulse, die aktiv in eine schönere Welt einladen. Diese zu setzen wäre ebenso eine genuine Aufgabe von Gesellschaftsentwickler*innen. Mit solch einer Verantwortung geht allerdings genauso ein Bedarf an Kompetenzen einher, wozu ich im nächsten Abschnitt einige Vorschläge vorstelle.

Drei Monate nach dem oe-tag haben wir bei denen, die dabei waren, nachgefragt, was sich aus den Inspirationen für sie weiter ergeben hat. Es ist selten, dass wir als Veranstalter*innen erfahren, was genau denn tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hatte. Umso mehr freuen wir uns, dass Inspirationen hängen geblieben sind und wir ein paar Eindrücke davon hier teilen können.

Drei Monate nach dem oe-tag haben wir bei denen, die dabei waren, nachgefragt, was sich aus den Inspirationen für sie weiter ergeben hat. Es ist selten, dass wir als Veranstalter*innen erfahren, was genau denn tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hatte. Umso mehr freuen wir uns, dass Inspirationen hängen geblieben sind und wir ein paar Eindrücke davon hier teilen können.  „Ich fand es toll, dass eher die „jüngere Generation von Socius“ (sorry, wenn ich das mal so betitele) den OEtag gestaltet hat und präsent war – das fand ich schön und erfrischend.“

„Ich fand es toll, dass eher die „jüngere Generation von Socius“ (sorry, wenn ich das mal so betitele) den OEtag gestaltet hat und präsent war – das fand ich schön und erfrischend.“ „was mir ist am stärksten in Erinnerung geblieben ist: Dass ich in einem Workshop zur Selbstorganisation selbst erleben konnte, wie das mit improvisierten Musikinstrumenten funktionierte und sich nach kurzer Zeit autopoietisch ein gemeinsamer Rhythmus einstellte, obwohl es keinerlei Vorgaben und Anleitung dazu gab. Das war wirklich beeindruckend, obwohl ich durchaus vorher schon gut funktionierende Selbstorganisation erlebt habe. Aber dass sich diese Erfahrung so einfach in einem Workshop vermitteln ließ, hätte ich mir nicht vorstellen können.“

„was mir ist am stärksten in Erinnerung geblieben ist: Dass ich in einem Workshop zur Selbstorganisation selbst erleben konnte, wie das mit improvisierten Musikinstrumenten funktionierte und sich nach kurzer Zeit autopoietisch ein gemeinsamer Rhythmus einstellte, obwohl es keinerlei Vorgaben und Anleitung dazu gab. Das war wirklich beeindruckend, obwohl ich durchaus vorher schon gut funktionierende Selbstorganisation erlebt habe. Aber dass sich diese Erfahrung so einfach in einem Workshop vermitteln ließ, hätte ich mir nicht vorstellen können.“ „Das Buch Utopia 2048 von Lino habe ich schon fast durchgelesen und finde es sehr empfehlenswert!“

„Das Buch Utopia 2048 von Lino habe ich schon fast durchgelesen und finde es sehr empfehlenswert!“ Wir danken allen noch einmal ganz herzlich, die zum Gelingen des oe-tags beigetragen haben. Auch uns hat das Thema über das Jahr hinweg und über den oe-tag hinaus beschäftigt (hier spricht nun vor allem das Kern-Orga-Team – Jana Hornberger, Lino Zeddies und Simon Mohn). Drei konkrete Fortsätze wollen wir hier teilen:

Wir danken allen noch einmal ganz herzlich, die zum Gelingen des oe-tags beigetragen haben. Auch uns hat das Thema über das Jahr hinweg und über den oe-tag hinaus beschäftigt (hier spricht nun vor allem das Kern-Orga-Team – Jana Hornberger, Lino Zeddies und Simon Mohn). Drei konkrete Fortsätze wollen wir hier teilen:

Du betrittst den Saal des

Du betrittst den Saal des  Utopian Charge? Diese Wortschöpfung beschreibt die Fähigkeit sich in einen anderen Bewusstseinszustand zu begeben, um sich mit utopischen Ideen zu verbinden und zu beginnen diese selbst zu leben und zu verkörpern. Das bedeutet, die Welt so zu akzeptieren, wie sie momentan ist. Angesichts aller gesellschaftlichen Missstände scheint dies nicht leicht. Dennoch geht es darum die Gegenwart aus sich selbst heraus neu und utopisch zu denken. Es geht auch darum, sich selbst zu akzeptieren, denn aus einem “Die Welt ist nicht okay und ich bin es auch nicht”-Gefühl heraus, kann kein utopischer Bewusstseinszustand entstehen. Uns war es wichtig, am oe-tag ein Gefühl dieses Utopian Charges zu vermitteln und wir haben dies verwoben mit den unterschiedlichen Ebenen, auf denen Veränderung stattfinden soll: Der individuellen und Beziehungsebene, auf der Organisations-und Arbeitsebene und der politisch-gesellschaftlichen.

Utopian Charge? Diese Wortschöpfung beschreibt die Fähigkeit sich in einen anderen Bewusstseinszustand zu begeben, um sich mit utopischen Ideen zu verbinden und zu beginnen diese selbst zu leben und zu verkörpern. Das bedeutet, die Welt so zu akzeptieren, wie sie momentan ist. Angesichts aller gesellschaftlichen Missstände scheint dies nicht leicht. Dennoch geht es darum die Gegenwart aus sich selbst heraus neu und utopisch zu denken. Es geht auch darum, sich selbst zu akzeptieren, denn aus einem “Die Welt ist nicht okay und ich bin es auch nicht”-Gefühl heraus, kann kein utopischer Bewusstseinszustand entstehen. Uns war es wichtig, am oe-tag ein Gefühl dieses Utopian Charges zu vermitteln und wir haben dies verwoben mit den unterschiedlichen Ebenen, auf denen Veränderung stattfinden soll: Der individuellen und Beziehungsebene, auf der Organisations-und Arbeitsebene und der politisch-gesellschaftlichen. Wir sind viel Fahrstuhl gefahren an diesem Tag. Immer wieder war die Frage im Raum, wie sich meine Utopie mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben in 2048 verbindet. Zwischen vermeintlich unterschiedlichen Workshops wie dem Umgang mit Geld in der Zukunft und unserem zukünftigen Bild vom Zusammenleben und -wirken der Geschlechter konnten Verknüpfungen gestaltet werden. So entstand auf großer gesellschaftlicher Ebene ein bewegendes utopisches Mosaik während individuell Energie und Ideen gesammelt werden konnten, dieses Mosaik täglich mit Freude anzureichern. Und so war es auch ein Verweben zwischen Menschen und eine Begegnung der ganz besonderen Art.

Wir sind viel Fahrstuhl gefahren an diesem Tag. Immer wieder war die Frage im Raum, wie sich meine Utopie mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben in 2048 verbindet. Zwischen vermeintlich unterschiedlichen Workshops wie dem Umgang mit Geld in der Zukunft und unserem zukünftigen Bild vom Zusammenleben und -wirken der Geschlechter konnten Verknüpfungen gestaltet werden. So entstand auf großer gesellschaftlicher Ebene ein bewegendes utopisches Mosaik während individuell Energie und Ideen gesammelt werden konnten, dieses Mosaik täglich mit Freude anzureichern. Und so war es auch ein Verweben zwischen Menschen und eine Begegnung der ganz besonderen Art.