Anmeldung bis 10.9.: SOCIUS Forschungswerkstatt: Leadership in Selforganisation

Kollegiale Beratung für geteilte Führungsarbeit

▶️ Du hattest in der Vergangenheit eine klassische Führungsrolle inne und willst nun Führungsarbeit eher mit Anderen teilen?

▶️ Du willst nicht länger alleine die Verantwortung für Entscheidungen tragen?

▶️ Du hast kompetente Kolleg:innen, mit denen du auf Augenhöhe arbeiten willst?

▶️ Dein Team und deine Organisation befinden sich in einem Transformationsprozess, hin zu flachen Hierarchien und rollenbasiertem Arbeiten?

▶️ Du suchst nach einem Reflexionsraum außerhalb deines Alltags?

Dann bist du genau richtig hier bei der Forschungswerkstatt “Leadership in Selbstorganisation”!

Bereits im Winterhalbjahr 23/24 erkundeten wir gemeinsam mit anderen Praktikern das Feld der geteilten Führungsarbeit, insbesondere in Transformationsprozessen, in denen es um neue und gleichwertigere Formen der Zusammenarbeit geht.

Zwei der Teilnehmenden – Katrin Macha und Stephan Langenberg – haben die Initiative ergriffen und uns gebeten, das Angebot zu wiederholen. Das freut uns sehr und wir erneuern, beleben und erweitern den Kreis sehr gerne.

Bist du dabei?

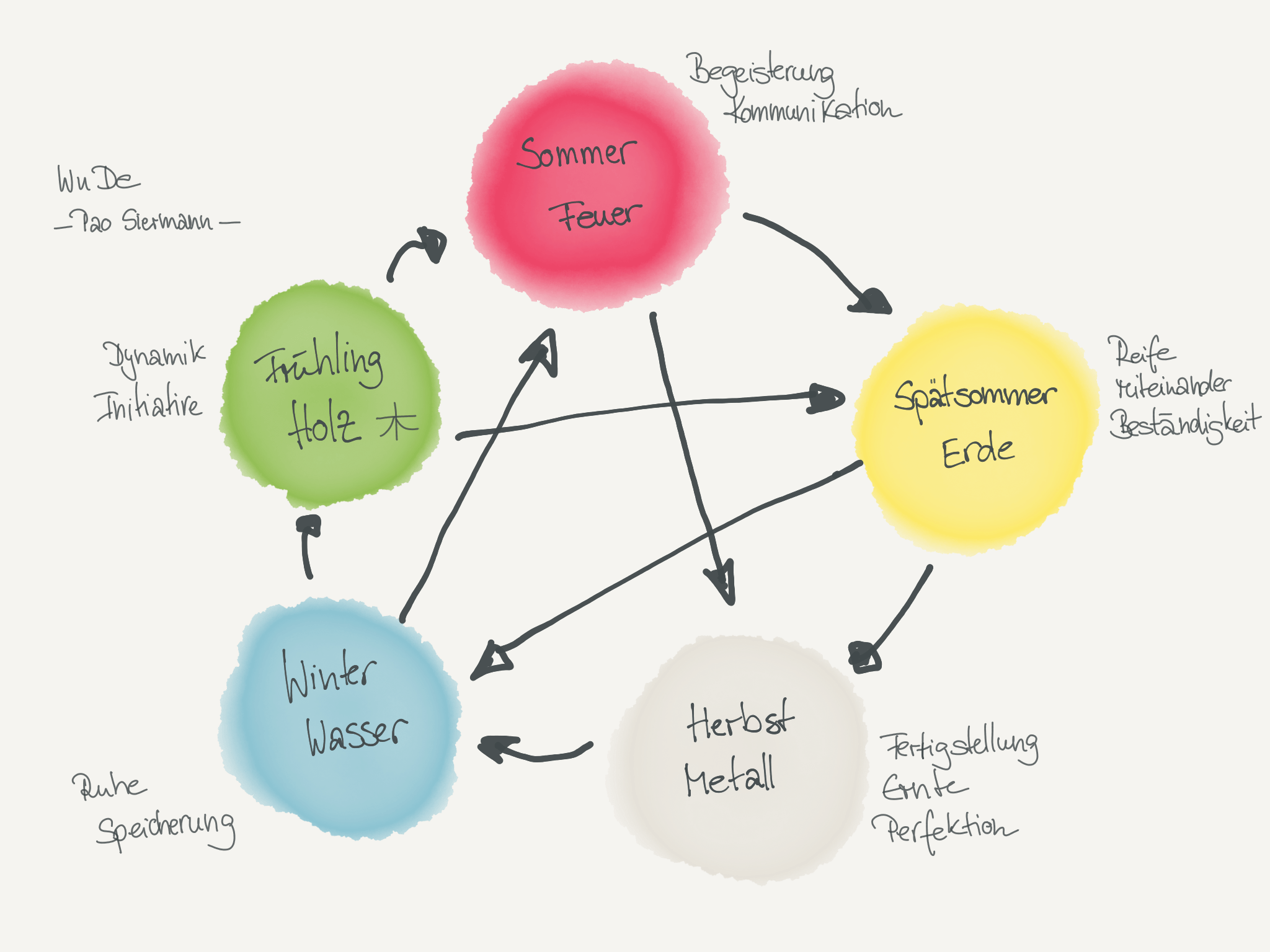

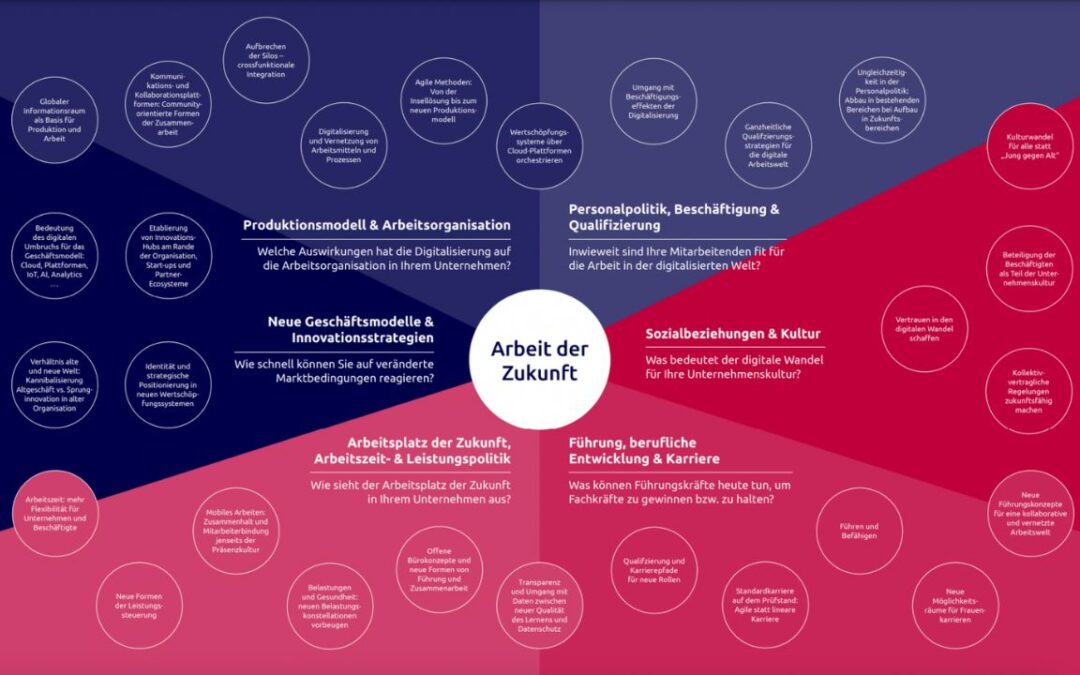

Wir wollen gerne gemeinsam mit Euch weiterforschen an Themen wie:

👥 gemeinsamen und geteilte Verantwortung

🪢 Macht- und Rangdynamiken

📢 Powersharing

💡 gerechte Verteilung von Arbeitslast

⚡ Umgang mit Konflikten

📌 und vieles mehr, was Euch und uns beschäftigt im Feld von “Neuer Führung”

Zeit

Die Werkstatt wird alle zwei Monate à drei Stunden stattfinden. Joana und Christian sind die Gastgeber:innen und halten den Rahmen der Werkstatt. Der erste Termin soll im Oktober stattfinden.

Kosten

Die Kosten belaufen sich auf 30,00 bis 50,00 € pro Veranstaltung (nach Selbsteinschätzung) – die Anmeldung erfolgt direkt für drei Termine, um eine Kontinuität in der Gruppe und den Inhalten des Austausches zu ermöglichen.

Bitte berücksichtige beim Festlegen deines Teilnahmebeitrags, ob du selbst oder dein*e Arbeitgeber*in zahlt und was sich stimmig anfühlt.

Anmeldung

Wenn Du dabei sein willst, melde Dich bis zum 10. September über das Formular an.

Wir werden im Anschluss daran mit den Teilnehmenden die konkreten Termine abstimmen.

sinnvoll zusammen wirken

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial.

Melde dich an und erhalte zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Die

Die