Erkundungsreise – Was haben wir Neues über uns entdeckt?

Am 19. August kam eine feine kleine Gruppe zusammen, um sich auf drei Ebenen mit den Wirkungen der Pandemie auf das eigene Leben zu befassen: der Ebene des Individuums, der Ebene der Organisation und schließlich der Ebene der Gesellschaft. Der Ansatz war ressourcenorientiert. Im Fokus standen dabei folgende Fragestellungen:

- Was hat sich verändert?

- Welche Erkenntnisse haben wir über uns selbst in unseren privaten und beruflichen Kontexten sowie in Hinblick auf gesellschaftliche Veränderung gewonnen?

- Welche gesundheitlichen, mentalen und emotionalen Ressourcen haben wir durch die Erfahrungen der Pandemie für uns neu entdeckt oder gestärkt?

- Was heißt das für unser weiteres Handeln?

Die Reflektionen waren eingebettet in unterschiedliche Methoden aus der Körperarbeit, der Stressbewältigung und der Resilienzforschung. Jana Hornberger und Kerstin Engelhardt als intergenerationelles SOCIUS-Team leiteten das Labor an.

Der Einstieg erfolgte über die Aufgabe: „Nenne ein Erlebnis aus den vergangenen zwei Monaten, für das du dankbar ist“. Anschließend erläuterten Jana Hornberger und Kerstin Engelhardt ihre Perspektiven, in welche sie die Labor-Fragestellungen einordneten. Den größeren Kontext bildeten dabei die schnellen gesellschaftlichen Veränderungen durch Globalisierung, technologische Entwicklungen und Digitalisierung. Den konkreteren, aktuellen Kontext bildeten die Pandemie und der Klimawandel mit ihren Anfragen an das menschliche Handeln.

Weiter ging es mit einer paarweisen Körperübung mit jeweils 1,50 Meter langen schmalen Holzstäben zum Thema: „Einlassen und Kontakt – Nähe und Distanz / Nähe mit Distanz?“ Die Holzstäbe bildeten dabei eine Art Verlängerung der Arme. Die Paare hielten die Stäbe gemeinsam so über ihre Finger, dass zwischen ihnen eine feste Verbindung bestand, und bewegten sich dann im Raum, nonverbal (mit Corona-Abständen). Wie sie das taten und wer jeweils das Tempo und die Figuren vorgab, blieb ihnen überlassen.

Nach dieser Interaktion auf der Paarebene und einer kleinen Reflektion wechselten die Teilnehmenden auf die Individualebene. Nun beschäftigten sie sich einzeln mit der Frage: „Die Pandemie und ich: Wie ging es mir in der Pandemie?“ Dafür erhielten sie jeweils zwei kleine Pappschachteln sowie Papier, beides in zwei unterschiedlichen Farben, ferner jeweils eine Schere. Die Aufgabe lautete, die Schachteln mit Zetteln zu folgenden Fragen zu füllen (pro Zettel ein Aspekt):

- Was war schwierig / belastend?

- Was war gut? Und was war mein Beitrag dazu?

Anschließend teilten die Teilnehmenden Aspekte, Eindrücke oder entstandene Fragen der Runde mit. Hier zeigte sich eine große Bandbreite an Erfahrungen sowie Bewertungen der Erfahrungen. Das Spektrum reichte von (sinngemäß) „Ich habe mein Berufsfeld in der Pandemie komplett verloren und es ist unklar, ob es sich wieder aufbauen lässt“ bis „Meine Familie und ich sind dann nach einer ersten schwierigen Phase sehr gut damit klargekommen; wir waren nicht einmal krank und ich stehe sowieso nicht auf so viel körperliche Nähe und Enge – mir gefallen die Abstandsregeln und ich werde auch weiterhin Maske tragen“.

Diskutiert wurde sodann, welche Erkenntnisse und Strategien sich aus den je eigenen Umgangsweisen mit der Pandemie ableiten lassen. Besprochene Aspekte waren hier u. a.: Unsicherheit und Nicht-Planbarkeit erfordern ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Pragmatismus – es ist wie es ist, und irgendwie müssen wir damit umgehen. Hilfreich können, je nach Situation, auch Risikobereitschaft und Mut zur Investition sein, auch und gerade in sich selbst, ganz nach dem Motto: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Die Schachteln mit ihrer Pandemie-Bilanz behielten die Teilnehmenden und nahmen sie am Ende mit nach Hause – was ihnen sichtlich Freude bereitete.

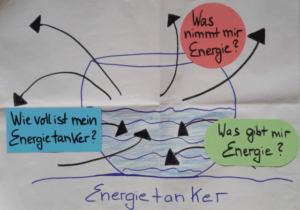

Der nächste Schritt vollzog den Übergang zwischen den Ebenen Individuum und Organisation. Die Teilnehmenden befassten sich anhand der Methode „Energietanker“ (s. Abbildung) mit den Kräften, die jeweils Energie ziehen, und den Kräften, die jeweils Energie für das eigene Leben spenden. Bezogen auf die Ebene Gesellschaft – Beruf, Ehrenamt, zivilgesellschaftliches/ politisches Engagement – erarbeiteten die Teilnehmenden schließlich Antworten zu folgenden Fragen:

Der nächste Schritt vollzog den Übergang zwischen den Ebenen Individuum und Organisation. Die Teilnehmenden befassten sich anhand der Methode „Energietanker“ (s. Abbildung) mit den Kräften, die jeweils Energie ziehen, und den Kräften, die jeweils Energie für das eigene Leben spenden. Bezogen auf die Ebene Gesellschaft – Beruf, Ehrenamt, zivilgesellschaftliches/ politisches Engagement – erarbeiteten die Teilnehmenden schließlich Antworten zu folgenden Fragen:

- Was ist zurzeit mein größter Einflussbereich?

- Wieso gerade dieser?

- Wie übe ich den Einfluss aus?

- Wo hätte ich gern mehr Einfluss?

Die Einzelnen stellten ihre Ergebnisse in der Runde vor. Wer wollte, erhielt von den anderen Anwesenden eine Resonanz. Alle wollten und es entspannten sich schöne, unterstützende Gespräche.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zu dem Labor fielen sehr positiv aus, alle äußerten sich motiviert, die erarbeiteten nächsten Schritte in die Praxis umzusetzen. Es hätte noch ein bisschen mehr Körperarbeit sein dürfen, so eine weitere Aussage – hier, so reflektierten Jana Hornberger und Kerstin Engelhardt anschließend, zeigte sich bei ihnen (noch) eine Unsicherheit, welche und wieviel Körperarbeit mit Gruppen in geschlossenen Räumen angesichts der Pandemiesituation schon möglich und sinnvoll ist.

sinnvoll zusammen wirken