SOCIUS Forschungswerkstatt: Leadership in Selbstorganistion

Du bist mit Deinen Kolleg:innen auf dem Weg in Selbstorganisation, zu gemeinsam geteilter Führungsarbeit und hattest zuvor eine klassische Leitungsrolle?

Du hast schon erste, kleine oder größere Erfahrungen in dieser Transformation gemacht und fragst Dich immer mal wieder, wie andere Organisationen, Teams und Führungskräfte das machen?

Dann bist Du richtig in der offenen Forschungswerkstatt für geteilte Führungsarbeit.

Wir starten am 29. September 2023 und haben die Idee, in lockeren Abständen über ein halbes Jahr zunächst zwei Gruppen moderierend und mit Impulsen zu begleiten: eine trifft sich in Präsenz in Berlin und eine zweite Gruppe eröffnen wir online für alle, die nicht nach Berlin kommen können.

Zeit

sowie für alle, die nicht in Berlin sind zur gleichen Zeit online auf zoom

Ab 2024 dann in festen Gruppen.

Kosten

Bitte berücksichtige beim Festlegen deines Teilnahmebeitrags, ob du selbst oder dein*e Arbeitgeber*in zahlt und was sich stimmig anfühlt.

Max. TN: 10 Personen

Bitte gib bei der Anmeldung an, wie hoch dein selbstgewählter Teilnahmebetrag ist und vergiss nicht uns die Rechnungsanschrift mitzuteilen.

Wer ist dabei

sinnvoll zusammen wirken

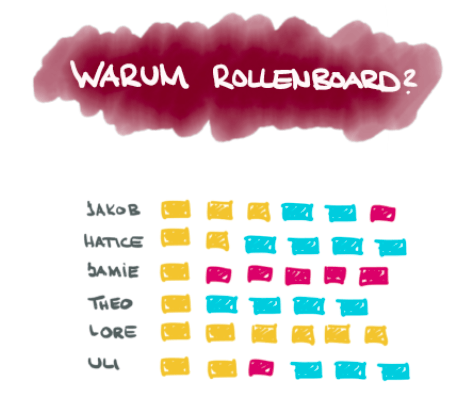

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial.

Melde dich an und erhalte zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

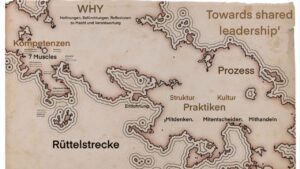

Diese und noch viele Fragen mehr waren im Raum, nachdem wir von SOCIUS als Einstiegsimpuls unsere Landkarte zur Navigation von geteilter Führungsarbeit vorgestellt haben, in der wir die aus unserer Sicht wesentlichen Themen und Entwicklungsfelder rund um das Thema Selbstorganisation sichtbar gemacht haben.

Diese und noch viele Fragen mehr waren im Raum, nachdem wir von SOCIUS als Einstiegsimpuls unsere Landkarte zur Navigation von geteilter Führungsarbeit vorgestellt haben, in der wir die aus unserer Sicht wesentlichen Themen und Entwicklungsfelder rund um das Thema Selbstorganisation sichtbar gemacht haben.

Selbstorganisation läuft nicht immer rund. Manchmal rumpelt es, Impulse und Commitments bleiben unklar oder überlagern sich. Im besten Fall lernen wir daraus, im schlechtesten, sind wir frustriert, ziehen uns zurück und die Dinge versanden. Das SOCIUS Impuls Pitchdeck ist ein Kartenset zum Einspeisen von Ideen und zur Aushandlung von Commitments in selbstorganisierten Teams.

Selbstorganisation läuft nicht immer rund. Manchmal rumpelt es, Impulse und Commitments bleiben unklar oder überlagern sich. Im besten Fall lernen wir daraus, im schlechtesten, sind wir frustriert, ziehen uns zurück und die Dinge versanden. Das SOCIUS Impuls Pitchdeck ist ein Kartenset zum Einspeisen von Ideen und zur Aushandlung von Commitments in selbstorganisierten Teams.

Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst.

Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst. Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.

Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.  Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität

Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren.

Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren. Souveränität in rauhen Gewässern

Souveränität in rauhen Gewässern Komplexitätsbewusstsein (

Komplexitätsbewusstsein ( Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.

Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.

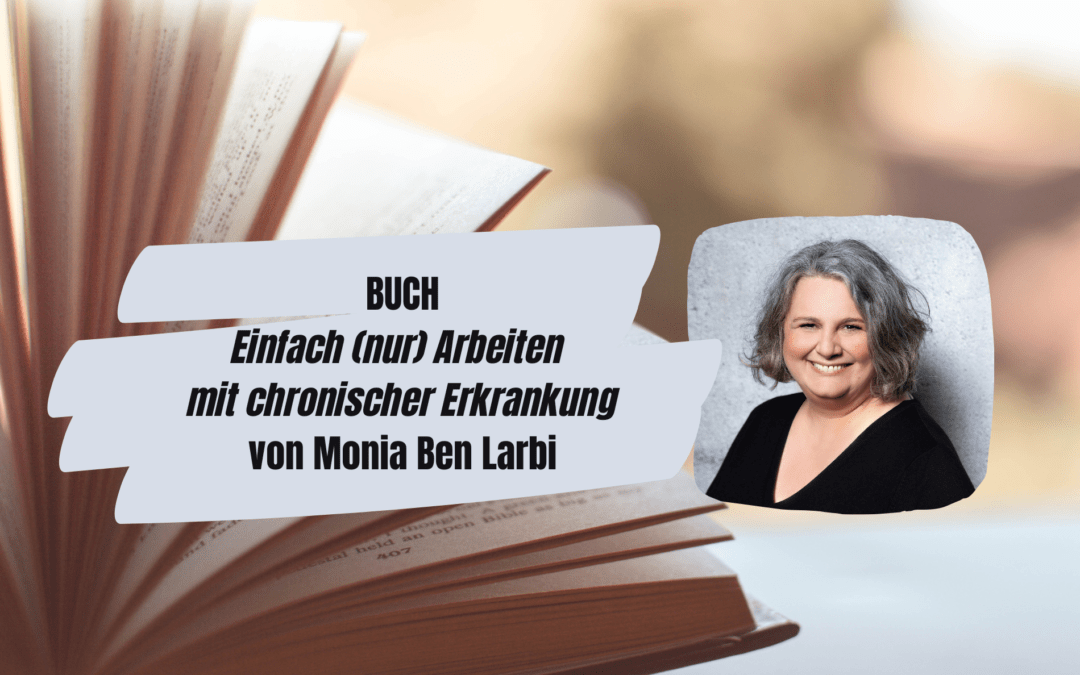

Monia Ben Larbi ist mehrsprachige Kosmopolitin – zwischen Tunesien und München aufgewachsen, in Hawaii studiert, hat sie sich niedergelassen in Brandenburg und war Mitte 30 als sie schwer erkrankte und mitten aus dem Arbeitsleben gerissen wurde, weil gar nichts mehr so funktionierte wie sie es gewohnt war. Mühsam und zielsicher ist sie ihren Weg gegangen und hat sich intensiv mit der Situation von chronisch kranken Menschen auf dem Arbeitsmarkt auseinander gesetzt. Was ihre Geschichte auch mit New Work und Selbstorganisation in Unternehmen zu tun hat, hat sie in dem Buch „Einfach Arbeiten“, das im Laufe des Jahres veröffentlich werden soll, aufgeschrieben. Monia Ben Larbi berichtet auch von Prozess, die eigene Geschichte zu beschreiben.

Monia Ben Larbi ist mehrsprachige Kosmopolitin – zwischen Tunesien und München aufgewachsen, in Hawaii studiert, hat sie sich niedergelassen in Brandenburg und war Mitte 30 als sie schwer erkrankte und mitten aus dem Arbeitsleben gerissen wurde, weil gar nichts mehr so funktionierte wie sie es gewohnt war. Mühsam und zielsicher ist sie ihren Weg gegangen und hat sich intensiv mit der Situation von chronisch kranken Menschen auf dem Arbeitsmarkt auseinander gesetzt. Was ihre Geschichte auch mit New Work und Selbstorganisation in Unternehmen zu tun hat, hat sie in dem Buch „Einfach Arbeiten“, das im Laufe des Jahres veröffentlich werden soll, aufgeschrieben. Monia Ben Larbi berichtet auch von Prozess, die eigene Geschichte zu beschreiben.