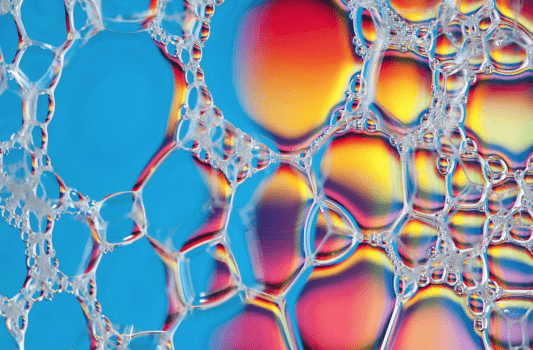

Krisen – auch die furchtbaren und schmerzhaften – bringen Neues hervor. In der Organisationswelt schlägt sich das in struktureller Arrangements nieder, die zugleich Rahmen und Ausdruck von Entwicklung sind. Zwei Typen solcher transformativen Strukturen sind „Blasen“ und „Schäume“ (eine tiefere Betrachtung dieser von Peter Sloterdijk auf die Bühne gehobenen Phänomene findet sich hier).

Während in der Covid Krise das Phänomen der Blase dominant war, bilden sich in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine aktuell vielfach zivilgesellschaftliche Schaumstrukturen aus. Sie sind die Bugwelle einer systemischen Krisenintervention, deren evolutive Dynamik sich wie folgt nachzeichnen lässt:

Die erste organisierte Antwort auf den Krieg kommt wie so oft bei Krisen aus der Community: Betroffene und Engagierte nehmen Dinge in die Hand, Initiativen und Bündnisse bringen in spontanen Aktionsformen erste Lösungen und Unterstützungsangebote auf die Straße. In dieser ersten Welle formieren sich die Aktionsblasen zu Schäumen, die teilweise redundant und improvisiert, in der Regel aber in beeindruckender Weise funktional sind.

In der zweiten Welle klinken sich die professionellen Hilfsorganisationen und Stiftungen ein, die anhand einer Sichtung des Feldes nach Best Practices und Hebelstellen suchen. In konzertierten Aktionen bauen sie neben ihren eigenen operativen Programmen vielversprechende Arrangements der ersten Stunde aus und vernetzen sie weiter. Diese zweite Welle ist das Adapterstück zwischen den Schäumen und der institutionalisierten Ordnung.

Als Drittes treten staatliche Akteure ins Feld, die beim Aufbau langfristiger Programme wirkungsvolle Modelle integrieren, verstetigen und skalieren und sie in einen systemischen Rahmen einbinden.

Die Dynamik lässt sich wie folgt auf den Punkt bringen: „Der Schaum innoviert, das System repliziert und skaliert auf ein effektives Niveau“. Allerdings zeigen sich in diesem Prozess mehrere Problemzonen:

• Auf individueller Ebene ist die Wucht der Begegnung mit der Krise vor allem in Anbetracht der fehlenden strukturellen Unterstützungsarrangements im Schaum oft überwältigend: Engagierte treffen auf Menschen in extremen Problemlagen und arbeiten dabei unter Bedingungen extremer Unzulänglichkeit. Für nachhaltiges Engagement ist es notwendig, Support und Verarbeitungsräume zu schaffen und die Fähigkeiten und gefühlte Legitimation zur Selbstsorge und Selbststeuerung zu stärken.

• Auf Ebene der Schaum-Konstellation ist der Modus der emergenten Evolution zwar effektiv, aber in Anbetracht des großen Handlungsdrucks vielfach zu langsam. Die starke Aktionsorientierung im Schaum verhindert oftmals die bewusste Verbesserung von Abläufen und Konfigurationen. Um möglichst schnell zu guten Lösungen zu kommen, müssen die Akteure regelmäßige Routinen zur kollektiven Selbstbeobachtung und Prozessreflexion ausbilden.

• Auf Ebene der Systemischen Skalierung ist die Identifikation wirkungsvoller Modelle problematisch: Hier müssen funktionierende und wirkungsvolle Schaum-Konstellationen aufgespürt, ihr Modellgehalt entschlüsselt und daraus Templates für weitere Interventionen abgeleitet werden. Oft werden dabei vor allem solche Modelle als Best Practice identifiziert, die in ihrer Interventionsgrammatik kompatibel mit der jeweils eigenen Handlungslogik der Systemakteur:innen erscheinen. Viele wertvolle Modelle – vor allem die, die im Kleinen innovative Ansätze entwickelt haben – werden übersehen.

Ein Tool, das alle drei Problemzonen adressieren kann, ist das Intense Period Debrief (IPD). Im Rahmen von IPDs werden im Anschluss an dichte Aktionssequenzen in kurzen Team-Reflexionen von Beteiligten Wirkungsbeobachtungen sowie Erlebnisse und Erkenntnisse über den Aktionsprozess abgefragt. IPDs kommen v.a. im Rahmen von Kampagnen im Advocacy Bereich zum Einsatz, werden aber auch in der Katastrophenhilfe genutzt und sind den After Action Reviews aus dem militärischen Kontext verwandt.

Das folgende IPD Format ist als Teil einer systematischen Reflexions- und Begleitstruktur für Engagement in Hilfskontexten konzipiert. Es kann in moderierten Team-Interviews eingesetzt werden (45 Minuten, 3-5 Personen, online oder live) und hat drei Ebenen:

- Zentrale Ebene: Identifikation von Lessons Learned und Verbesserungspotentialen im Interventionsgeschehen

Was waren Erfolge und Magic Moments, wie kam es dazu und welches Potential zeigt sich in ihnen? Wo sind Reibungen – was kann in Ansatz und Abläufen schnell und konkret verbessert werden?

- Verweis auf individuelle Ebene: Austausch und Check zu individuellen Belastungssituationen und Unterstützungs-Bedarfen (von hier ggf. Referral zu individuellen psychologisch fundierten Unterstützungsangeboten

Wie geht es Dir in diesem Moment? Und wie geht es Dir übermorgen, wenn es so weitergeht? Was brauchst Du, um gesund zu bleiben?

- Verweis auf System-Ebene: Identifikation wirkungsvoller Lösungen für zentrale Problemstellungen (ggf. Einspeisen in eine Best Practice Modell-Sammlung)

Was waren Eure größten Herausforderungen? Welche Antworten habt Ihr darauf gefunden, die auch andere interessieren könnten?

Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst.

Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst. Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.

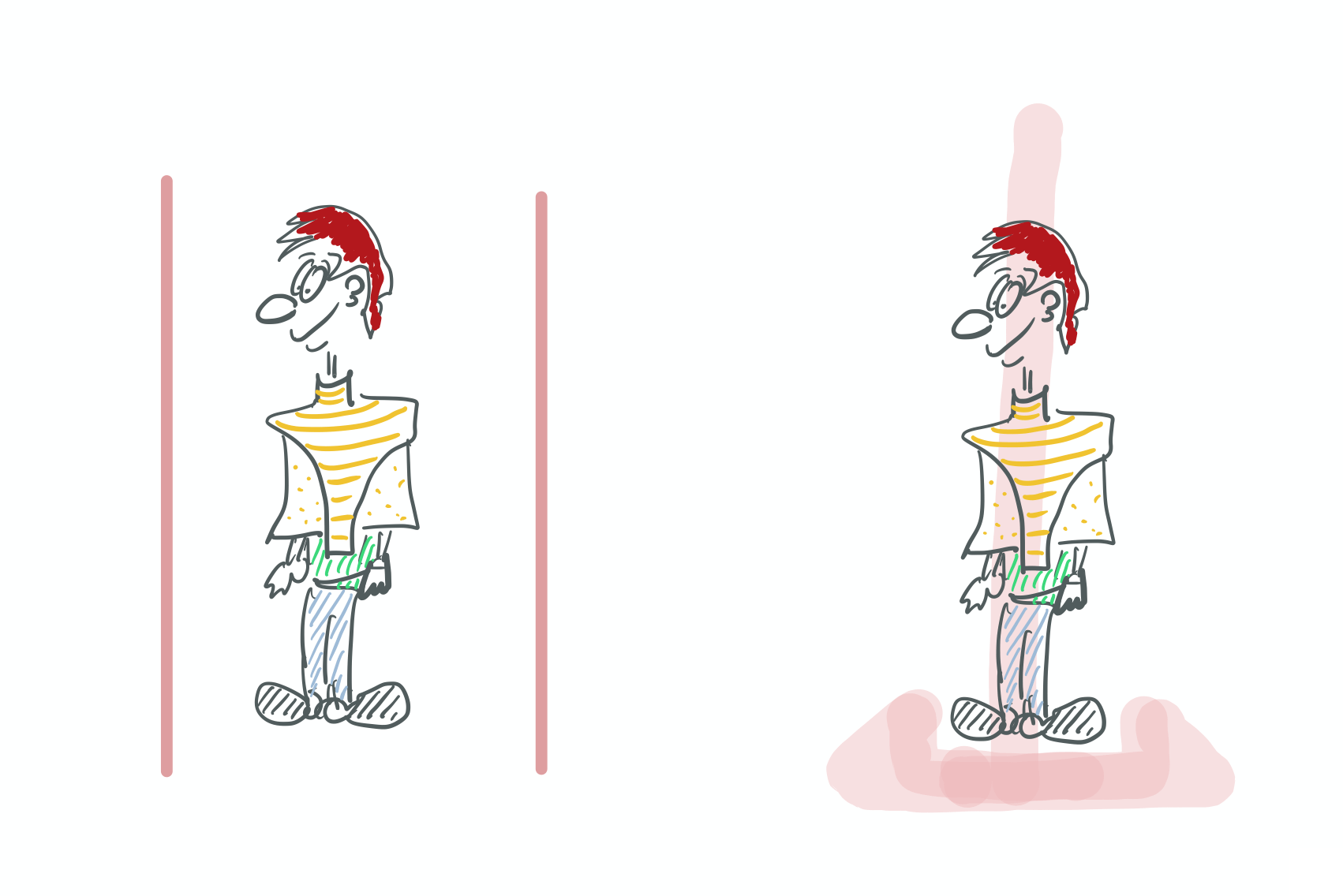

Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.  Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität

Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren.

Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren. Souveränität in rauhen Gewässern

Souveränität in rauhen Gewässern Komplexitätsbewusstsein (

Komplexitätsbewusstsein ( Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.

Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.

Erstaunlich eigentlich, dass es in den 2020er Jahren noch möglich ist, ein Buch mit dem schlichten Titel „Change“ auf den Markt zu bringen. Aber Kotter ist nicht irgendwer, sondern ein Altmeister und Vordenker in Sachen Führung und Change und hat mit Büchern wie „Leading Change“ (1996), „A Sense of Urgency“ (2008) und „Accelerate“ (2019) immer wieder einflussreiche Impulse ins Feld gebracht.

Erstaunlich eigentlich, dass es in den 2020er Jahren noch möglich ist, ein Buch mit dem schlichten Titel „Change“ auf den Markt zu bringen. Aber Kotter ist nicht irgendwer, sondern ein Altmeister und Vordenker in Sachen Führung und Change und hat mit Büchern wie „Leading Change“ (1996), „A Sense of Urgency“ (2008) und „Accelerate“ (2019) immer wieder einflussreiche Impulse ins Feld gebracht.

Die „Blase“ folgt der Idee eines geschlossenen Systems, einer Sphäre, die ihr Inneres vor den Stürmen der Welt schützt. Ihre Membran ist darauf ausgelegt, Komplexität zu reduzieren und Impulse von und in die Außenwelt zu begrenzen. Sie ist resilient, nicht weil sie sich anpasst, sondern weil sie sich einkapselt. Die Blase ist ein Raum fokussierter Beziehungen. Ideelle Gemeinschaften und Kollektive haben die Qualität von Blasen – sie werden als Gegenwelten, als „Islands of Sanity“ (Meg Wheatley) errichtet – im besten Fall werden sie zu Orten der Selbstentfaltung und utopischen Inkubation.

Die „Blase“ folgt der Idee eines geschlossenen Systems, einer Sphäre, die ihr Inneres vor den Stürmen der Welt schützt. Ihre Membran ist darauf ausgelegt, Komplexität zu reduzieren und Impulse von und in die Außenwelt zu begrenzen. Sie ist resilient, nicht weil sie sich anpasst, sondern weil sie sich einkapselt. Die Blase ist ein Raum fokussierter Beziehungen. Ideelle Gemeinschaften und Kollektive haben die Qualität von Blasen – sie werden als Gegenwelten, als „Islands of Sanity“ (Meg Wheatley) errichtet – im besten Fall werden sie zu Orten der Selbstentfaltung und utopischen Inkubation. transformative Wirkung erst dann realisiert wird, wenn sie in das übergeordnete „Mutter-System“ zurückschwappt. Bis dahin ist ihre Transformation vor allem Selbsttransformation. Viele Initiativen und Organisationen haben in der anhaltenden COVID Brandung die Decke über den Kopf gezogen und in ihren Blasen überwintert. Einige von ihnen kommen mit der Zeit verändert heraus, mit neuen Ideen und Schwung für sozialen Wandel. Andere sind zu Echokammern und selbstreferentiellen Systemen geworden. Blasen haben transformatives Potential, aber nicht jede Blase ist am Ende transformativ.

transformative Wirkung erst dann realisiert wird, wenn sie in das übergeordnete „Mutter-System“ zurückschwappt. Bis dahin ist ihre Transformation vor allem Selbsttransformation. Viele Initiativen und Organisationen haben in der anhaltenden COVID Brandung die Decke über den Kopf gezogen und in ihren Blasen überwintert. Einige von ihnen kommen mit der Zeit verändert heraus, mit neuen Ideen und Schwung für sozialen Wandel. Andere sind zu Echokammern und selbstreferentiellen Systemen geworden. Blasen haben transformatives Potential, aber nicht jede Blase ist am Ende transformativ.

Projekte bestehen nicht nur aus Konzepten, Plänen und Häkchen hinter Meilensteinen: jede Zielformulierung gründet auf eine Balanceakt zwischen eigenen und äußeren Ansprüchen; jeder Plan beinhaltet den atemberaubenden Sprung ins Nicht-Planbare; im Untergrund jeder verantwortlichen Rolle lauern Fantasien von Versagen und Heldentum.

Projekte bestehen nicht nur aus Konzepten, Plänen und Häkchen hinter Meilensteinen: jede Zielformulierung gründet auf eine Balanceakt zwischen eigenen und äußeren Ansprüchen; jeder Plan beinhaltet den atemberaubenden Sprung ins Nicht-Planbare; im Untergrund jeder verantwortlichen Rolle lauern Fantasien von Versagen und Heldentum.

Von hier aus geht es daran, im Austausch eine eigene dilemmahafte Fragestellung, eine „Wicked Question“, zu formulieren und weiter zuzuspitzen. Die geteilten Fragen sind ein besonderer Schatz dieses Nachmittags. Jede einzelne von ihnen öffnet eine Tür in ein spezielles Spiel- und Spannungsfeld des Dialogs. Etwa:

Von hier aus geht es daran, im Austausch eine eigene dilemmahafte Fragestellung, eine „Wicked Question“, zu formulieren und weiter zuzuspitzen. Die geteilten Fragen sind ein besonderer Schatz dieses Nachmittags. Jede einzelne von ihnen öffnet eine Tür in ein spezielles Spiel- und Spannungsfeld des Dialogs. Etwa: Wanderung ins offene Feld, in einen dialogischen Austausch zur Frage,„Welche Wege, Inspirationen und Ansätze begegnen uns, die eine Antwort auf die Dilemmata darstellen könnten?“. Hier wird deutlich, wie weit und offen die Fragestellung tatsächlich ist: Es fällt schwer, die vielfältigen Stränge und Erfahrungen im Thema stringent zu verknüpfen. Zwischen den Zeilen ist ein Unbehagen spürbar: Von welcher Richtung nähern wir uns dem Ding?

Wanderung ins offene Feld, in einen dialogischen Austausch zur Frage,„Welche Wege, Inspirationen und Ansätze begegnen uns, die eine Antwort auf die Dilemmata darstellen könnten?“. Hier wird deutlich, wie weit und offen die Fragestellung tatsächlich ist: Es fällt schwer, die vielfältigen Stränge und Erfahrungen im Thema stringent zu verknüpfen. Zwischen den Zeilen ist ein Unbehagen spürbar: Von welcher Richtung nähern wir uns dem Ding?

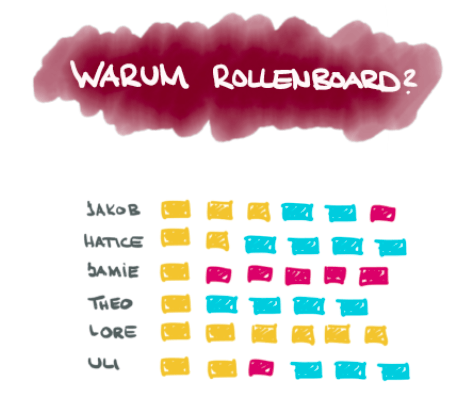

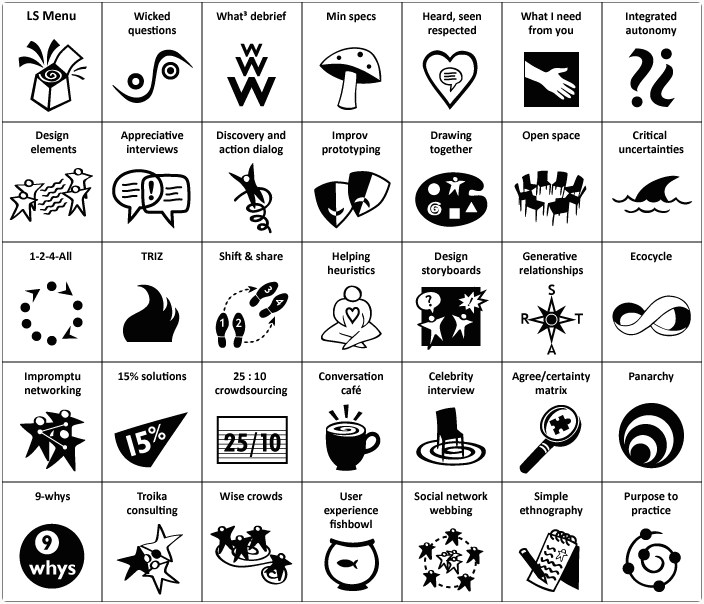

Als letzte Structure erkunden wir die „Tiny Demons“ – eine neuere LS Übung zur spielerischen Arbeit mit Befürchtungen. Die Übung hat drei Schritte:

Als letzte Structure erkunden wir die „Tiny Demons“ – eine neuere LS Übung zur spielerischen Arbeit mit Befürchtungen. Die Übung hat drei Schritte: