von Andi Knoth | 14/07/2025 | Beratung, Organisationsentwicklung

Wir haben keine Karte des vor uns liegenden Terrains – aber wir können unser Schiff so ausrüsten, dass wir Wind und Strömungen optimal nutzen.

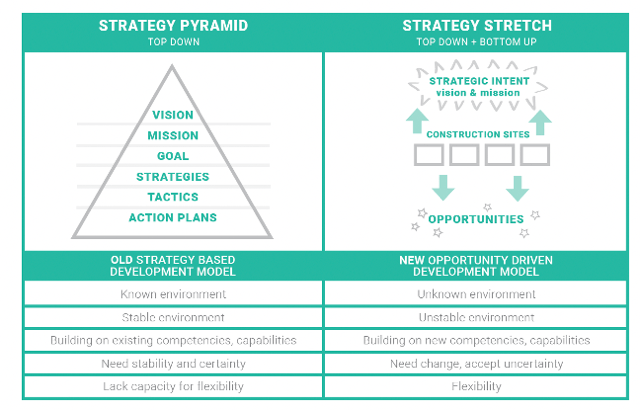

Strategisches Roadmapping– ich bitte das Drama zu entschuldigen – hat ausgedient. Selbst sein aus der Zukunft blickender Verwandter, das Backcasting, wirkt angesichts heutiger Komplexität und Dynamik zunehmend staubig. Beide Methoden setzen auf lineare Kausalitäten und kontrollierbare Umfelder – Bedingungen, die in der realen Welt kaum noch gegeben sind. Unsere Wirklichkeit ist ein unwegsames Gelände über dem meist Nebel liegt. In solchen Situationen sind flexible Routen, Umwege und lernorientiertes Navigieren keine Schwächen – sie sind strategische Notwendigkeiten.

Opportunity Driven Strategy (ODS) – Chancenorientierte Entwicklung – bietet eine agile und ambitionierte Antwort auf diese Realität. Strategie wird hier nicht um Etappenziele herum geplant, sondern – geleitet von einer klar formulierten Strategischen Absicht – um konkrete, sich entwickelnde Chancen. Unterstützt wird diese Chancenorientierung durch die kontinuierliche Stärkung der organisationalen Zugriffs- und Handlungsfähigkeit. ODS löst damit die klassische Dichotomie von Marktorientierung vs. Ressourcenorientierung auf und verbindet Offenheit nach aussen mit innerem Fokus: aufmerksam für neue Chancen, gleichzeitig gezielt in der Entwicklung der organisatorischen Fähigkeiten, um diese Chancen zu nutzen. Das Ergebnis: ein lernorientierter Strategieansatz, der Vision und Pragmatismus vereint.

Bausteine der chancenorientierten Entwicklung

Im Zentrum des ODS Ansatzes stehen vier eng miteinander verzahnte Elemente:

Strategische Absicht

Die Strategische Absicht ist der Kompass der Organisation – eine ambitionierte Vision des Wandels, zu dem sie in den nächsten (+/-) 5 Jahren beitragen will. Sie ist bodennäher als ein klassisches Vision Statement und schafft Orientierung durch drei Dimensionen (nach Hamel & Prahalad 2005):

- Direction: eine langfristige, klare Richtung;

- Discovery: eine offene, erkundende Haltung;

- Destiny: eine emotionale Resonanz, die Engagement weckt.

Die Strategische Absicht kann als Wirkungsnarrativ formuliert werden, konkretisiert durch 3–5 Wirkungsziele, die den angestrebten gesellschaftlichen Impact konkret fassen.

Chancen

Chancen entstehen überall – innerhalb wie außerhalb der Organisation. Sie reichen von neuen Förderlinien, politischen Veränderungen oder Markttrends bis hin zu internen Umstrukturierungen, innovativen Ideen oder neuen Allianzen.

Chancen lassen sich nicht langfristig planen, sondern müssen im Moment erkannt und genutzt werden – immer durch die Linse der strategischen Absicht (nicht jede Kirsche muss vom Baum gepflückt werden!). Typische Chancenfelder sind:

- Marktchancen: Neue oder unzureichend adressierte Bedarfe

- Technologische Chancen: Innovationen und Disruptionen

- Regulatorische Chancen: Gesetzesänderungen und Policies

- Betriebliche Chancen: Effizienz, Prozesse, Innovationen

- Strategische Partnerschaften: Kooperationen, Allianzen

In der Strategieentwicklung werden zunächst relevante Chancencluster identifiziert. In den laufenden Strategiezyklen erfolgt dann die gezielte Beobachtung und Erschließung konkreter Gelegenheiten.

Entwicklungsziele

Die strategische Absicht ist bewusst so ambitioniert formuliert, dass sie die aktuellen Fähigkeiten der Organisation leicht überfordert (ein geplanter Strategic Stretch, im Gegensatz zum klassischen Strategic Fit, der auf das optimale Zusammenspiel vorhandener Kompetenzen mit bestehenden Marktchancen schaut). Aus dieser bewusst erzeugten Lücke zwischen Anspruch und Realität leiten sich Entwicklungsziele ab: sie beziehen sich auf die internen Kompetenzen, Strukturen und Prozesse, die aufgebaut oder transformiert werden müssen, um Chancen gezielter nutzen zu können – etwa schnelle Entscheidungsroutinen und fluide Ressourcenmodelle oder der Aufbau neuer Kompetenzfelder und Beziehungen. Die Entwicklungsziele bilden einen strukturierten Backlog für die Organisationsentwicklung über die gesamte Strategieperiode. In jedem Strategiezyklus werden dabei (+/-) 3 Entwicklungsziele bearbeitet.

Strategische Zyklen

ODS ersetzt fixe Roadmaps durch agile, rollierende Strategiezyklen. Alle 6–9 Monate reflektiert die Organisation:

- Welche neuen Chancen zeichnen sich ab?

- Welche Schritte passen zur strategischen Absicht?

- Welche Fähigkeiten müssen wir jetzt weiterentwickeln?

So entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess mit langfristiger Richtungstreue und kurzfristiger Anpassungsfähigkeit.

Organisationale Ambidextrie

Während Chancenorientierung den ODS Ansatz prägt, werden Routineaufgaben und stabile Backbone Funktionen natürlich nicht abgeschafft. Viele Programme sind zudem durch langfristige Leistungs- und Förderverträge festgeschrieben und können nicht einfach chancenorientiert über den Haufen geschmissen werden. Organisationen brauchen mithin die als Ambidextrie bekannt gewordene Doppelkompetenz zu Exploration und Exploitation (also der innovativen Entwicklung von Neuem und dem effizienten Management des Bestehenden). Strukturell bieten sich dafür zwei Grundarchitekturen an:

- Zweigleisige Architektur: Ein Teil des Teams sichert Stabilität im Regelbetrieb (mit klassischer strategischer Planung), ein anderer ist in wechselnden Feldern mit Innovation und der Entwicklung von Chancen betraut (im ODS Modell). Ressourcen werden dabei bedarfsgerecht zwischen den Bereichen verschoben.

- Integrierte Architektur: Alle Arbeitsbereiche sind chancenorientiert aufgestellt. Aufgaben mit stärkerem Routinecharakter werden v.a. in der Art und Weise der Umsetzung weiterentwickelt (How). Aufgaben mit flexibler Bindung werden entlang der Strategiezyklen auch inhaltlich neu aufgestellt (What).

Was ODS ist – und was nicht

ODS ist kein Freifahrtschein für Ad-Hocismus und planloses Reagieren und keine Absage an langfristige Ausrichtungen. ODS ist ein strukturierter Rahmen, um in einer komplexen, dynamischen Umwelt gezielt und mit strategischem Kompass zu handeln.

- Exploration und Zielorientierung schließen sich nicht aus: Die Strategische Absicht schafft Fokus.

- Anpassungsfähigkeit ist kein Kleindenken: ODS ermöglicht auch große Entwicklungssprünge.

- Chancen zu ergreifen ist kein Umweg – es ist der Weg: Strategie entfaltet sich durch konkretes Handeln im Moment.

Viele Organisationen arbeiten längst chancenorientiert – oft mit gemischten Gefühlen zu den überkommenen Roadmaps in der Schublade und ohne die Stringenz kontinuierlicher Entwicklung. ODS gibt dieser strategischen Praxis eine Sprache und Struktur.

Ein schlüsselfertiges Paket liefert der Ansatz allerdings nicht. Es braucht Adaptierung und Interpretation der zentralen Bausteine. Nicht zuletzt braucht es auch ein Stück Kulturentwicklung: Dazu gehören Risiko- und Fehlerfreundlichkeit, die Fähigkeit, Neues zu erkennen und die Bereitschaft, Etabliertes aufzugeben.

Ich halte sehr viel von der Opportunity Driven Strategy, baue an verschiedenen Stellen an ihrer Umsetzung und freue mich immer über gute Gespräche dazu!

- Hamel & Prahalad (1994): Competing for the Future

- Hamel & Prahalad (2005): Strategic Intent – Harvard Business Review

- Peter Skat-Rørdam (1999): Changing Strategic Direction

- Witek-Crabb (2022): Stretch and Strategic Misfit

- Strategy Works: Strategic Opportunity Management

Dieser und weitere Texte in Englisch: Lost Navigator

von Nicola Kriesel | 09/03/2024 | Beratung, Organisationsentwicklung, Real life, Selbstorganisation

Ob wir Teams und Organisationen auf dem Weg zur Selbstorganisation begleiten oder unseren eigenen Prozess bei Socius reflektieren: Macht ist dabei immer wieder ein Thema, das einerseits dringlich besprochen werden will, andererseits oft auch viel Unbehagen mit sich bringt.

Macht haben meistens „die anderen“, bei uns selbst nennen wir es lieber „Verantwortung“. Macht hat etwas mit Hierarchien zu tun, und die wollen wir mindestens verringern, wenn nicht gar gleich ganz abbauen; viele von uns verbinden mit dem Begriff der Macht vor allem Machtmissbrauch.

Zwar gibt es schon viele Beiträge, in denen Macht positiv besetzt wird: Gestaltungsmacht, geteilte Macht, Entscheidungsmacht, Macht mit anderen zu haben, statt Macht über sie (“power with instead of power over”). Macht bringt Freiheit mit sich (und kann Freiheit einschränken). Oder wie Hannah Arendt es sagt: „Macht entspringt der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Über Macht verfügt niemals ein Einzelner; sie ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält“ und sie führt weiter aus, dass die Macht von Einzelnen, ihnen stets von einer Gruppe verliehen wurde.

Uns mit unserer eigenen Macht auseinanderzusetzen ist Teil der #innerwork, die in der Selbstorganisation so wesentlich ist.

Mit der eigenen Macht gilt es verantwortungsvoll umzugehen. Für jede*n einzelne*n ist das wahrscheinlich klar und in selbstorganisierten Teams bedienen wir uns gerne der Arbeit mit Rollen und dem Rollenboard um sowohl Macht als auch Verantwortung im Team gleichmäßiger zu verteilen.

Wir haben also eine ganze Menge an Instrumenten, die uns im Team helfen können, Macht zu verteilen, über Machtunterschiede zu reflektieren und einen bewussten Umgang damit zu finden.

Und gleichzeitig erleben wir sowohl bei uns bei SOCIUS als auch bei den Organisationen und Teams, die wir begleiten, dass der Umgang mit und der Austausch über persönliche Macht immer wieder eine große Herausforderung ist.

Strukturelle Machtverhältnisse ansprechen

Mir z.B. fällt es immer noch schwer, die strukturellen Machtverhältnisse und -ungleichgewichte z.B. zwischen Männern* und Frauen* anzusprechen, wenn doch die Männer* mit denen ich das besprechen müsste, so feine, aufgeschlossene Menschen sind, und ich Sorgen habe, dass sie sich angegriffen fühlen, wenn ich “einfach nur” eine Dynamik reflektieren will.

Dass mir das so schwer fällt, liegt in der Regel daran, dass es nicht um eine (1) Dynamik geht, sondern meist um eine Vielzahl. Und während wir über strukturelle Machtverteilung zwischen Männern* und Frauen* sprechen, spielen gleichzeitig vielleicht das Lebensalter, die Ausbildungssituation, biografische (Diskriminierungs-)Erfahrungen und etliche andere Dimensionen, die uns strukturell mit Macht ausstatten (oder nicht), eine Rolle.

Dass mir das so schwer fällt, liegt in der Regel daran, dass es nicht um eine (1) Dynamik geht, sondern meist um eine Vielzahl. Und während wir über strukturelle Machtverteilung zwischen Männern* und Frauen* sprechen, spielen gleichzeitig vielleicht das Lebensalter, die Ausbildungssituation, biografische (Diskriminierungs-)Erfahrungen und etliche andere Dimensionen, die uns strukturell mit Macht ausstatten (oder nicht), eine Rolle.

In Organisationen sind das neben den persönlichen und gesellschaftlich strukturellen, oft auch Funktionen/Positionen, die betitelt sind und gesellschaftlich mit einem angesehenen Status einhergehen.

In unserem Team haben wir uns vor einige Jahren von den Begriffen Geschäftsführung und Vorständ*innen getrennt, weil wir gemerkt haben, dass diese nicht nur Außenwirkung haben, sondern auch nach innen wirken. Heute sind alle Berater*innen, die Genossenschaftsmitglieder sind, *vertretungsberechtigt* für die Genossenschaft, und haben damit einerseits rechtlich dieselben Rechte und andererseits dieselbe Verantwortung. Auf der formalen/strukturellen Ebene haben wir die Macht in unserer Organisation geteilt.

Gleichwohl bleibt die Herausforderung die gesellschafts-strukturellen Dimensionen, die uns so persönlich betreffen, auch besprechbar zu machen.

Um diese Herausforderung leichter meistern zu können, ist die Arbeit zum Thema Rang von Arnold und Amy Mindell von großem Nutzen.

Rangdynamik aus der Prozessarbeit

In der Prozessarbeit nach Arnold und Amy Mindell bezieht sich der Begriff „Rang“ auf eine dynamische Position oder Rolle, die Menschen innerhalb eines Systems oder einer Gruppe einnehmen. Das Konzept des Rangs ist eng mit der Idee der Macht verbunden, aber es bezieht sich nicht nur auf formelle Autorität oder Hierarchie, sondern auch auf informelle Einflüsse und Dynamiken.

In einer Gruppe oder einem System können Personen unterschiedliche Ränge einnehmen, die sich aus verschiedenen Faktoren ergeben, wie zum Beispiel persönliche Eigenschaften, soziale Positionen, Fachkenntnisse, biografische Erfahrungen oder emotionale Ausdrucksfähigkeit.

Personen mit höherem Rang haben oft mehr Einfluss oder Autorität in einer Gruppe, während Personen mit niedrigerem Rang möglicherweise weniger Einfluss haben oder von anderen dominiert werden.

Ein wichtiger Aspekt von Rang in der Prozessarbeit ist die Anerkennung und das Bewusstsein für die verschiedenen Ränge innerhalb einer Gruppe. Hierbei geht es nicht darum, dass höhere Ränge von niedrigeren still gewürdigt werden, zumal es eine Reinfom von hoch-/niedrigrangig ohnehin nicht gibt, sondern darum, dass wir anerkennen, dass wir uns je nach Kontext in unterschiedlichen Ränge begegnen.

Bewusstsein für die verschiedenen Ränge innerhalb einer Gruppe. Hierbei geht es nicht darum, dass höhere Ränge von niedrigeren still gewürdigt werden, zumal es eine Reinfom von hoch-/niedrigrangig ohnehin nicht gibt, sondern darum, dass wir anerkennen, dass wir uns je nach Kontext in unterschiedlichen Ränge begegnen.

Probleme können auftreten, wenn Rangunterschiede nicht erkannt oder nicht reflektiert werden, was zu Konflikten, Unterdrückung oder Ausgrenzung führen kann. Die Wahrnehmung von Rangunterschieden ist für Menschen in niedrigen Rängen deutlich klarer spürbar als für solche in höheren. Besonders “verwirrend” wird es, wenn die Ränge in unterschiedlichen Dimensionen dynamisch miteinander „spielen“.

Wenn Ränge miteinander spielen

Als Juristin mache ich seit vielen Jahrzehnten die Erfahrung von umfangreicher Anerkennung, sobald ich äußere, dass ich zwei Staatsexamen gemacht habe und im familienrechtlichen Kontext gearbeitet habe. Mit einer solchen Äußerung kann ich mich (z.B in unbekannten Settings) umgehend in eine höhere Rangposition bringen, in der ich mich sicherer fühle.

Im Team von SOCIUS habe ich den Eindruck, dass mein Studium im Alltag überhaupt keine Rolle spielt und in *meiner* Rangwahrnehmung ist die Kollegin mit dem Master in Organisationsentwicklung ausbildungsmäßig deutlich höherrangig als ich. Weil ich aber schon viel länger bei SOCIUS bin und schon länger lebe als sie, also neben Lebenserfahrung auch mehr Erfahrung in der Begleitung von Organisationsentwicklungsprozessen habe, nimmt sie mich als deutlich höherrangig wahr, währenddessen ich denke, dass sie im Gegensatz zu mir jahrelang in einer großen staatlichen Organisation als Leitungskraft gearbeitet hat und hier eine Berufserfahrung mitbringt, auf die ich nicht zurückgreifen kann.

Im Team von SOCIUS habe ich den Eindruck, dass mein Studium im Alltag überhaupt keine Rolle spielt und in *meiner* Rangwahrnehmung ist die Kollegin mit dem Master in Organisationsentwicklung ausbildungsmäßig deutlich höherrangig als ich. Weil ich aber schon viel länger bei SOCIUS bin und schon länger lebe als sie, also neben Lebenserfahrung auch mehr Erfahrung in der Begleitung von Organisationsentwicklungsprozessen habe, nimmt sie mich als deutlich höherrangig wahr, währenddessen ich denke, dass sie im Gegensatz zu mir jahrelang in einer großen staatlichen Organisation als Leitungskraft gearbeitet hat und hier eine Berufserfahrung mitbringt, auf die ich nicht zurückgreifen kann.

Wir sind also oft beide darum bemüht, den niedrigeren Rang gegenüber der anderen wahrzunehmen. Mit dieser Dynamik stehen wir uns im Zweifel selbst und gegenseitig im Weg.

Ziel der Prozessarbeit

Ein Ziel der Prozessarbeit ist es, die Dynamiken von Rang in einer Gruppe bewusst und damit besprechbar zu machen und Möglichkeiten zu schaffen, wie Menschen mit unterschiedlichen Rängen respektvoll und konstruktiv miteinander interagieren können. Dies kann dazu beitragen, ein unterstützendes und gleichberechtigtes Umfeld zu schaffen, in dem alle Mitglieder der Gruppe ihre Fähigkeiten und Perspektiven einbringen können.

Besonders wichtig ist hier der Aspekt der dynamischen Position, was in lebendigen Systemen dazu führt, dass viele von uns gleichzeitig unterschiedliche Ränge haben und diese eben miteinander „spielen“.

Die Prozessarbeit schenkt uns mit ihren Betrachtungen zum Thema „Rang“ eine gute Möglichkeit Macht und Hierarchien – die außerhalb des Formellen liegen – bewusst und besprechbar zu machen, und damit insbesondere in selbstorganisierten Settings eine Sprache zu finden dafür, dass Ränge auch noch wirksam sind, wenn wir formal gleichgestellt sind.

Soziale Identität (sozialer Rang)

Sozio-ökonomischer Status, Herkunft und Familie: Status, Region, Sprache, Land und seine Geschichte, soziale Integration, Ausbildung, Beruf und Ausübung des Berufs; Einkommenssituation; Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung; Familienstand; Erscheinungsbild (Größe, Gewicht …), Hautfarbe, Gesundheitsstatus usw.

Persönliche Kraft

(Kombination aus psychologischem und spirituellem Rang)

Gelernte und erworbene persönliche Eigenschaften und Ressourcen; Kreativität; Durchhaltevermögen; Selbstbewusstsein; Reflektionsfähigkeit; Introvertiertheit-Extrovertiertheit; Fähigkeiten, Freund*innen zu finden und sich in Gruppen „zu bewegen

Strukturell-informeller Rang

Stellung / Position in der Gruppe; Zugehörigkeit; Anerkennung und Wertschätzung; Einbindung im Netzwerk, Besondere Fähigkeiten und Verhaltensweisen in der Gruppe

Entdeckt praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial.

Meldet euch an und erhaltet zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

von Nicola Kriesel | 23/08/2023 | Beratung, Organisationsentwicklung, Prozesse

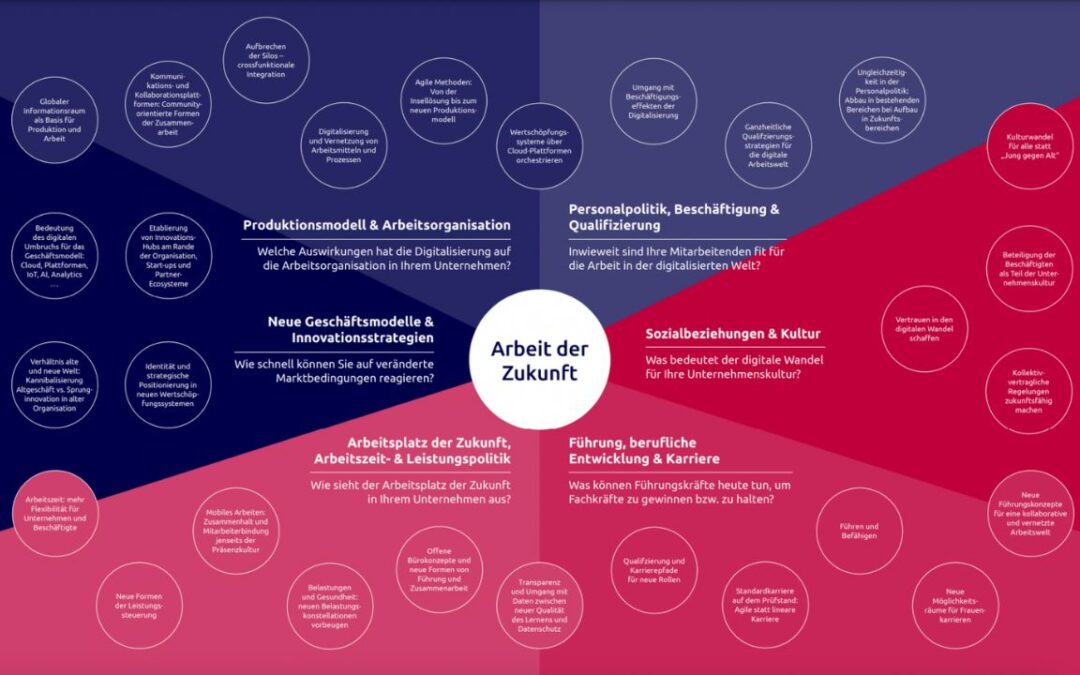

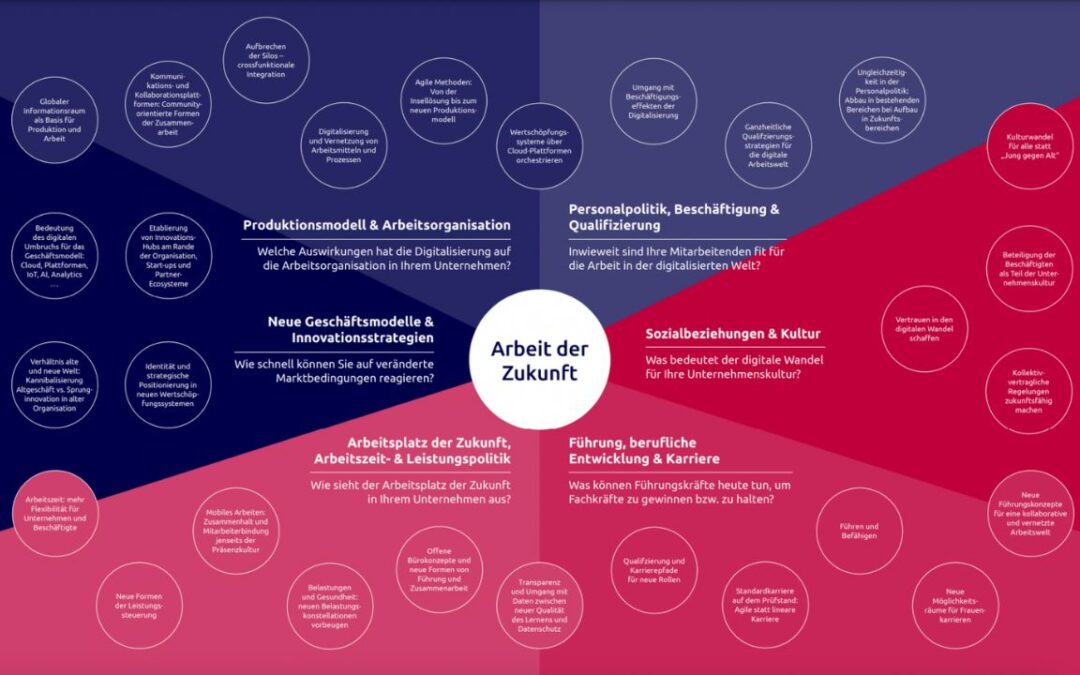

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) ist ein Bundesprogramm für die Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie von Non-Profit-Organisationen. Mit dem INQA Coaching hat ganz aktuell das Nachfolgeprogramm von Unternehmenswert:Mensch gestartet, in dem auch einige Teammitglieder von SOCIUS akkreditiert waren und insgesamt in den vergangenen 5 Jahren um die 80 geförderte Organisationsentwicklungsprozesse begleitet haben.

Für das neue Programm INQA Coaching haben sich Hannah Kalhorn, Joana Ebbinghaus, Andreas Knoth, Nicola Kriesel und Christian Baier als INQA Coach* autorisieren lassen und können ab sofort für von INQA geförderte Prozesse angefragt werden.

Beim INQA Coaching geht es um Agilität und Digitalisierung, Partizipation von Mitarbeitenden und zukunftssichere Personalpolitik.

Für die Autorisierung mussten wir Zeugnisse einreichen, Nachweise über Weiterbildungen zu Agilität und Prozessberatung sowie zahlreiche Referenzen für die unterschiedlichen Gestaltungsfelder des Programms einreichen und zu guter Letzt noch einen Online-Test absolvieren. Die Gestaltungsfelder des Programms sind – immer im Kontext Digitalisierung:

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung- Sozialbeziehungen & Kultur

- Führung, berufliche Entwicklung & Karriere

- Arbeitsplatz der Zukunft, Arbeitszeit- & Leistungspolitik

- Neue Geschäftsmodele & Innovationsstrategien

- Produktionsmodelle & Arbeitsorganisation

Bis zu 80% der Beratungskosten können durch das Programm übernommen werden. Dafür ist es notwendig, dass Ihr Euch an eine INQA-Beratungsstelle wendet für ein Erstgespräch, dort wird die Förderfähigkeit geprüft und dann entsprechend ein INQA Coaching Scheck ausgestellt. Hierbei solltet Ihr in Eurem Anliegen auf jeden Fall erwähnen, dass es auch um Digitalisierung Eurer Arbeitsabläufe geht. Das kann auch sehr niedrigschwellig sein.

Das INQA Coaching folgt je nach Größe Eurer Organisation einem gut durchdachten Prozess im Wechsel mit Führung, Prozessgruppe und Mitarbeitenden. Insgesamt sollte er nicht länger als 7 Monate dauern.

Um förderfähig zu sein, muss es mindestens eine sozialversicherungspflichtige Person bei Euch geben und Ihr müsst seit mindestens 2 Jahren als Organisation bestehen.

Wenn Ihr Interesse an der Förderung und unserer Begleitung habt, könnt Ihr Euch auch gerne vor dem Gang zur Erstberatungsstelle schon mit uns in Verbindung setzen.

Wir freuen uns.

🔗 INQA Coaching Flyer

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial.

Melde dich an und erhalte zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

von Nicola Kriesel | 23/08/2023 | Beratung, Real life

Mit der Entstehung dieses Buches ist es wie mit der Gründung einer Schule gewesen – wir brauchten Geduld, Ausdauer und langen Atem.

Wir hatten mit einigen Verzögerungen zu kämpfen: Zusagen, die wir brauchten, kamen nicht so schnell wie gewünscht; der Verlag kündigte an, keine Printmedien mehr zu machen; unser Freund und BFAS Vorstandskollege Uwe Schröder starb; eine Pandemie tobte über den Globus und: wir gaben nicht auf.

Obwohl ich zugeben muss: es gab Zeiten, da hab ich nicht mehr dran geglaubt, dass dieses Buch noch erscheint.Und nun ist es doch geschehen.

Um was geht’s?

Der Bundesverband der Freien Alternativschulen (BFAS) begleitet und berät seit 1986 Schulgründungsinitiativen auf ihrem Weg zur Freien Schule. Von 2009 bis 2019 war ich Mitglied des Vorstandes und habe in dieser Rolle viele Schulgründungsinitiativen kennenlernen dürfen, habe Konzepte gelesen, auf den jährlichen Bundestreffen Beratung gemacht und schließlich mit Klaus Amann, Tilmann Kern und Uwe Schröder angefangen Schulgründungsworkshops zu konzipieren und anzubieten.

Die Gründungsmappe war ein Produkt des BFAS, das es schon viele Jahre vor meiner aktiven Zeit gab und das etliche Überarbeitungen erfahren hat. Sie war auch ein Verkaufsschlager des BFAS, jedoch hat die Produktion und Verschickung immer auch viel Zeit in Anspruch genommen und so entstand die Idee ein Buch daraus zu machen.

Dieses Vorhaben nahmen wir zum Anlass, den Prozess von Schulgründungen und ihrer Begleitung auch noch mal zu reflektieren und statt des 12-Schritte-Programms der Gründungsmappe, ein Handbuch in 15 Bausteinen zusammen zustellen. Klaus Amann, Tilman Kern und ich haben hierfür einige Texte um- bzw. neugeschrieben, aber auch bereits veröffentlichte Texte rund um Freie Schulen zusammengesucht und ihnen im neuen Buch einen neuen Ort gegeben. Deswegen sehen wir uns hier als Herausgebende, und nicht so sehr als Autor*innen. Ohne all die Unterstützung von anderen Aktiven in der Freien-Schul-Gemeinschaft wäre die Entstehung des Buches nicht möglich gewesen.

Die 15 Bausteine

Mit das Wichtigste an einer Schulgründung ist wohl das Bewusstsein, dass Gründer*innen sich auf das Grundrecht aus Art.7 Grundgesetz berufen und nicht irgendwelche absurden Ideen haben, mit denen sie zu Bittsteller*innen von Behörden werden. Freie Schulen zu gründen ist Teil der Zivilgesellschaft, in der Menschen sich für Veränderung vor Ort einsetzen und diese aktiv gestalten. Mittlerweile gibt es über 150 Freie Alternativschulen in Deutschland, die sich im BFAS organisieren, hinzu kommen 45 Gründungsinitiativen landauf landab. Die Bausteine im Buch sind:

- Eine Gründungsgruppe finden

- Inspirierende Schulen kennenlernen

- Inspirierende Orte und Menschen kennenlernen

- Ein eigenes Schulkonzept entwickeln

- Schulrecht kennen und verstehen lernen

- Einen Verein gründen

- Entscheidungsstrukturen klären

- Geld beschaffen

- Die Wirtschaftlichkeit der Schule herstellen – Finanzplanung

- Die Personalplanung

- Räume finden

- Türen öffnen

- Antrag stellen

- Genehmigungsbescheid prüfen

- Die Schuleröffnungsfeier

Abgerundet wird das Buch mit einem umfangreichen Teil an Anhängen mit Beispielsatzungen, Finanzplänen, Kurzkonzepten, Interviews und Schulportraits bereits bestehender Schulen.

Im Angesicht der aktuellen Bildungssituation in Deutschland, die auch dazu führt, dass Aufrufe und Proteste unter dem Motto „Bildung muss anders“ immer lauter werden, wird es immer wichtiger selbst Initiative zu ergreifen und das öffentliche Schulsystem zu verändern.

Ich bin überzeugt, dass unser Buch einen Beitrag dazu leistet.

Das Buch „Freie Schule gründen“ ist ab sofort im deutschen Buchhandel zu erhalten, oder auch direkt beim BFAS.

Entdecke praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial.

Melde dich an und erhalte zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

von Hannah Kalhorn | 17/06/2023 | Beratung, SOCIUS change essentials

Im Team Neues anstoßen mit den SOCIUS change essentials

Pro bono Teamberatung zu ausgewählten Themen der Organisationsentwicklung

Im vergangenen Jahr haben wir erstmals in Verbindung mit den SOCIUS change essentials pro bono Online-Beratungen angeboten, die auf viel Resonanz gestoßen sind. Das freut uns sehr und wir gehen in eine zweite Runde:

Für 3 Teams bieten wir eine jeweils 4-stündige Pro Bono Beratung zu einem der Online-Module „Entscheidungen“, „Rollen“, „Führung“ oder „Resilienz“ an!

Worum geht es:

Wir verknüpfen die selbstorganisierte Nutzung der Module durch Euch mit dem Angebot der externen Begleitung durch uns – so könnt ihr ein für Euch zentrales Thema in einem Mini-Beratungsprozess mit uns beleuchten.

So funktioniert es:

- Ihr schaut euch die change essentials Videos an, verständigt Euch im Team, welches der Themen Entscheidungen, Führung, Resilienz oder Rollen ihr gerne mit externer Begleitung reflektieren möchtet.

- Ihr bewerbt Euch bis zum 15.09.23 unter info@socius.de mit einer halben DIN A4-Seite, auf der ihr beschreibt, wer ihr seid, wer an der Beratung teilnimmt, was Eure aktuelle Situation ist und Eurer konkreter Beratungsbedarf zum ausgewählten Thema. Auch bitten wir Euch, direkt 2-3 halbe Tage zu nennen, die terminlich für euch in Frage kämen.

- Wir sichten die Bewerbungen und wählen auf der Basis unserer Verfügbarkeit und unseres Kriteriums, unterschiedliche Themen abzudecken, drei Teams aus und informieren euch darüber ab 22. September 2023.

- Telefonisch suchen wir nach einem geeigneten Termin.

- Im Vorfeld der Beratung geben wir Euch und Eurem Team die Aufgabe, einzelne Videos als Vorbereitung anzusehen, verbunden mit einigen Reflektionsfragen.

- Die 4-stündige digitale Beratung findet dann zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember statt.

Wir sind gespannt und freuen uns auf Eure Bewerbungen für dieses Mini-Beratungsformat!

Wenn du noch nichts gehört hast von unserem kostenlosen Onlinekurs, dann meld dich schnell an!

Entdeckt praxisnahe Tipps für selbstorganisiertes Arbeiten in unserem gratis Onlinekurs, den SOCIUS change essentials. Mit über 30 Videos bietet der Kurs hilfreiche Selbstorganisations-Tools wie Konsentmoderation und Rollenboard-Tutorial.

Meldet euch an und erhaltet zusätzlich den SOCIUS brief, unseren Newsletter mit spannenden Themen und Veranstaltungen.

von Joana Ebbinghaus | 07/10/2022 | Beratung

Werdet im Team Beta-Tester:innen der SOCIUS change essentials!

Pro bono Teamberatung zu ausgewählten Themen der Organisationsentwicklung

Die fleißigen Leser:innen unseres SOCIUS briefs haben bereits mehrfach von unserem Onlinekurs „SOCIUS change essentials – Neue Wege der Organisationsentwicklung“ gehört. Inzwischen haben sich bereits 220 Menschen für die selbständige Nutzung angemeldet. Das freut uns sehr!

Dank einer weiteren Förderung durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) haben wir nun ein weiteres Schmankerl für euch:

Wir bieten für 2 Teams eine jeweils 4-stündige Beratung zu einem der online Module „Entscheidungen“, „Kollaboration“, „Resilienz“ oder „Rollen“ an!

Worum geht es:

Wir möchten die Anwendbarkeit unserer Module testen und unser Begleitprogramm ausbauen – ihr könnt ein für euch zentrales Thema in einem Mini-Workshop mit uns beleuchten.

So funktioniert es:

- Ihr verständigt euch im Team, welches der zentralen Themen Entscheidungen, Kollaboration, Resilienz oder Rollen ihr gern mit externer Begleitung reflektieren möchtet.

- Ihr bewerbt euch bis zum 28.10.22 unter info@socius.de mit einer halben Din A 4-Seite, auf der ihr beschreibt, wer ihr seid, wer an der Beratung teilnimmt, was eure aktuelle Situation ist und euer Beratungsbedarf zum ausgewählten Thema. Auch bitten wir euch, direkt 2-3 halbe Tage zu nennen, die terminlich für euch in Frage kämen.

- Wir sichten die Bewerbungen und wählen auf der Basis unserer Verfügbarkeit und unseres Kriteriums, unterschiedliche Themen abzudecken, zwei Teams aus und informieren euch darüber am 2. November 2022.

- Telefonisch suchen wir nach einem geeigneten Termin.

- Im Vorfeld der Beratung geben wir euch und eurem Team die Aufgabe, einzelne Videos als Vorbereitung anzusehen, verbunden mit einigen Reflektionsfragen.

- Die 4-stündige digitale Beratung findet dann zwischen Anfang November und Mitte Dezember statt.

Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Bewerbungen für dieses Mini-Beratungsformat!

An dieser Stelle noch der Hinweis: Es wird bis Jahresende noch weitere Angebote im Zusammenhang mit den SOCIUS change essentials geben: Kurze offene Austauschformate zu den einzelnen Modulen, Help Desk Angebote und mehr – Also: fleißig SOCIUS brief lesen!

von Nicola Kriesel | 09/11/2021 | Beratung, Organisationsentwicklung

SOCIUS Berater:innen sind im Beratungspool des Förderprogramms unternehmensWert:Mensch (uWM) akkreditiert. uWM ist ein Bundesprogramm, das kleine und mittelständische Unternehmen – auch aus der Sozialwirtschaft und der Zivilgesellschaft – durch Prozessbegleitung bei der Gestaltung einer zukunftsgerechten Personalpolitik unterstützt. Die Beratungsfeder sind Personalführung, Chancengleichheit/Diversity, Gesundheit und Wissen & Kompetenz. Vereine und gemeinnützige Organisationen sind antragsberechtigt, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen direkt am Markt verkaufen. Das Programm bezuschusst Beratungsprozesse von bis zu 10 begleiteten Tagen mit bis zu 80 %.

Bei SOCIUS sind Kerstin Engelhardt, Ralph Piotrowski, Nicola Kriesel und Andreas Knoth ansprechbar.

Nun gibt es neben der schon lange bestehenden Erweiterung Unternehmenswert: Mensch plus, mit der sich Organisationen dem digitalen Wandel stellen können, und dafür Begleitung gefördert bekommen können (die Förderung umfasst zwölf Beratungstage, die Förderung beträgt 80 Prozent), zwei weitere Programmzweige, die bis zum 31.12.2022 laufen:

Im Fokus des neuen Programmzweigs „Gestärkt durch die Krise“ steht der Aufbau und Stärkung organisationaler Resilienz. Mit der geförderten Beratung im Rahmen des neuen Programmzweigs werden Organisationen unterstützt, ihr Krisenmanagement zu verbessern und die durch die Coronapandemie ausgelösten Veränderungen der Arbeitsorganisation und Unternehmenskultur zu identifizieren, mitzugestalten und zu etablieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Chancen der virtuellen Kommunikation, der Personalführung auf Distanz sowie von Home-Office-Lösungen. Die Förderung beträgt 80 Prozent. Es werden maximal fünf Beratungstage gefördert. Dafür kann der Programmzweig bis zu dreimal in Anspruch genommen werden. Ein Beratungszyklus darf nicht länger als drei Monate dauern.

Der vierte Programmzweig heißt „Women in Tech“ und richtet sich an Organisationen der Informations- und Kommunikationstechnik und hat explizit Frauenförderung in dieser Branche im Blick. Im Programmzweig werden Organisationen beraten, wie sie mehr Chancengleichheit gewährleisten und ihr Personalmanagement ganzheitlich diversitätsorientiert aufstellen können. Das beinhaltet explizit auch ein auch LSBTI*-orientiertes HR-Management (LSBTI steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans und inter). Ziel ist die Etablierung einer diversen Unternehmenskultur – im Rahmen eines gemeinsamen Prozesses mit der Belegschaft. Die Förderung beträgt 80 Prozent. Die Beratung im Programmzweig „Women in Tech“ umfasst maximal 15 Beratungstage und kann nur einmal genutzt werden. Hierfür stehen maximal neun Monate zur Verfügung. Es können nur Beratungsleistungen gefördert werden, die dem Aufbau eines gleichstellungs- und ganzheitlich diversitätsorientierten HR-Managements und einer entsprechenden Unternehmenskultur dienen.

von Christian Baier | 16/04/2021 | Beratung, Organisationsentwicklung

Christian Baier und Nicola Kriesel haben für den Newsletter des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement einen Artikel geschrieben über die Herausforderungen für (gemeinnützige) Organisationen in der VUKA Welt.

Dabei befassen sie sich u.a. mit Folgendem:

- Kollaboration fördert Innovationsfähigkeit und Kreativität

- Kollaboration unterstützt einen offenen Umgang in Momenten von Unsicherheit und Ambivalenz

- Kollaboration ist die logische Konsequenz aus »flachen Hierarchien«

- Ressource Zeit und Lust auf Dialog

- Toleranz für Ambivalenz und Ambiguität

- Ressource Vertrauen

„Halten wir fest:

- Äußere Rahmenbedingungen zeigen weitreichende und komplexe Änderungen, die sich auch auf die Gestaltung gemeinnütziger Organisationen auswirken. Gefragt sind Ansätze, die kreativ und flexibel auf entsprechende Herausforderungen reagieren.

- Nach innen wird Führung zunehmend flexibler, soll Diversität und Interessenreichtum der Mitarbeiter*innen aufgreifen und gemeinsam verbindliche Verabredungen einhalten, und innerhalb diesen Rahmens Raum für dezentrale Selbstverantwortungen zulassen.

Bei den beschriebenen Entwicklungen handelt es nicht um Prozesse, die irgendwann enden, sondern um kontinuierliche und iterativ stattfindende Veränderungen. Insofern ist umso bedeutender zu überlegen, wie gemeinnützige Organisationen in volatilen Herausforderungen eine eigene Rhythmisierung zwischen Veränderung, Entwicklungsarbeit, Stabilisierung und »Ernte« entwickeln.“

von Alexander Piotrowski | 13/04/2021 | Beratung, Methoden, New Work, Organisationsentwicklung, SOCIUS Einblicke

Die New Work Essentials zeigen sich am Horizont!

Für alle, die sich mehr Selbstorganisation und Eigenverantwortung in ihrem Team wünschen.

Mit den New Work Essentials startet SOCIUS einen kleinen Kanon von Tutorials, der es Organisationen und Teams ermöglicht, eigenständig in Richtung Selbstorganisation zu reisen. Zudem können die einzelnen Module Organisationsentwicklungsprozesse unterstützen, indem sie asynchrones Lernen ermöglichen. Teamtage können effizienter gestaltet werden, indem mehr Zeit für gemeinsamen Austausch zu Verfügung steht und kollektive Wissens-Inputs ins Vorfeld verlagert werden. Und natürlich stehen die Kurse auch einzelnen Personen offen, die sich im Bereich Selbstorganisation fit machen und ihre professionellen Fähigkeiten ausweiten wollen.

Mit dem Ganzen experimentieren wir noch etwas. Was ihr sehen werdet, ist ein erster Prototyp. Weder haben wir uns für eine Preisstruktur entschieden, noch ist das Tutorial bereits mit allen Videos angereichert. Ihr erhaltet eine kostenlose Preview unseres Work-in-Progress und wenn ihr euch erkenntlich zeigen möchtet, freuen wir uns sehr über – gerne auch kritische – Rückmeldungen.

Was hat euch gefallen? Ist der Kurs übersichtlich? Was hat euch gefehlt? Am einfachsten an piotrowski@socius.de oder kriesel@socius.de.

Die Hauptseite der New Work Essentials lautet:

https://newwork.socius.de/

Die einzelnen Tutorials finden sich auf Unterseiten. Das Rollenboard Tutorial aktuell unter: https://newwork.socius.de/courses/rollenboard-tutorial/

von Andi Knoth | 11/03/2018 | Beratung, Methoden, Organisationsentwicklung

Autor: Andreas Knoth

Everything will unfold with more grace if we stop trying to control and instead choose to simply sense and respond.

(Frederic Laloux, Reinventing Organisations)

Zwischen „nicht immer nur auf die Umwelt reagieren“ und „nicht wieder nur für die Schublade planen“ läuft in der Strategiearbeit ein schmaler Grat. Die zuletzt von Laloux in den Diskurs gebrachte Denkfigur des „Sense & Respond“ beschreibt einen Modus zwischen diesen beiden Klippen. Sie ist weder sauber durchdekliniert noch widerspruchsfrei – aber sie verströmt den Duft einer zeitgemäßen Epochenüberschrift.

(mehr …)

von Nicola Kriesel | 08/03/2018 | Beratung, Organisationsentwicklung

SOCIUS Berater*innen sind im Beratungspool des Förderprogramms unternehmensWert:Mensch (uWM) akkreditiert. uWM ist ein Bundesprogramm, das kleine und mittelständische Unternehmen – auch aus der Sozialwirtschaft – durch Prozessbegleitung bei der Gestaltung einer zukunftsgerechten Personalpolitik unterstützt. Die Beratungsfeder sind Personalführung, Chancengeichheit/Diversity, Gesundheit und Wissen & Kompetenz. Vereine und gemeinnützige Organisationen sind antragsberechtigt, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen direkt am Markt verkaufen. Das Programm bezuschusst Beratungsprozesse von bis zu 10 begleiteten Tagen mit 50-80 %. Bei SOCIUS sind Kerstin Engelhardt, Ralph Piotrowski, Nicola Kriesel und Andreas Knoth ansprechbar.

https://www.unternehmens-wert-mensch.de

(mehr …)

von Rudi Piwko | 30/01/2018 | Beratung, Methoden, Organisationsentwicklung

Warum beschäftigt mich die Frage gerade jetzt?

Nicht dass mich die Frage nach einem „moralischen (Arbeits-) Leben“ früher völlig kalt gelassen hätte, beispielsweise damals vor knapp zwanzig Jahren in der Anfangsphase von SOCIUS. Ich behandelte das Thema als „Arbeitsmoral“: die Firma musste aufgebaut werden, Projekte gestemmt, die Arbeits- und Familienbalance mit ihrer direkten Emotionalität – das alles forderte fast die gesamte Energie. Mein Pragmatismus war durchaus erfolgreich und ich Zweifel hätten da nur unnötig gebremst. Die Theorie dahinter war schlicht mit einem für mich bedeutsamen Ursprung: Während meiner zweijährigen Arbeit mit Aktion Sühnezeichen im Museum Stutthof bei Danzig führte ich als junger Mensch lange Gespräche mit Leon Lendzion, einem Danziger, ehemaligen Sejm Abgeordneten und während des Krieges Häftling im KZ Sachsenhausen und KZ Stutthoff. Mir blieb als Quintessenz seine Aussage, dass es keine guten oder schlechten Menschen gäbe, sondern die jeweiligen politischen und kulturellen Umstände das eine oder andere fördern. Ich schlussfolgerte für mich, dass es meine Verantwortung sei, dazu beizutragen dass eben das Gute im Menschen (Humanismus) gestützt wird. Dies war mir ein völlig ausreichender moralisch – ethischer Rahmen für mein berufliches wie privates Engagement.

(mehr …)

von Rudi Piwko | 15/09/2017 | Beratung, Methoden, Organisationsentwicklung

Transaktionsanalyse (TA): Ich bin ok – Du bist ok

Die TA verwenden wir als einfache und sehr wirksame Analysemethode auch für Organisationen. Hier eine kleine Einführung in Geschichte und Hintergrund. Zum Abschluss ein Methodenvorschlag.

Ursprünge und Ansatz

Eric Berne (1910-1970), ein US-kanadischer Psychiater, hatte in den fünfziger und sechziger Jahren ein neues Verhältnis „auf Augenhöhe“ zwischen Patient und Therapeut (von ihm dann Klient und Berater genannt) zu begründen versucht. Stark beeinflusst war er von seiner Arbeit als Psychiater in der US Armee während des Krieges und der von ihm wahrgenommenen Arroganz der „Weisskittel“. Er brach mit der etablierten Psychoanalyse und begründete die Transaktionsanalyse (TA) in einer bewußt einfachen Sprache, die auch ein Kind verstehen sollte. Auch durch die simplifizierende Sprache wurde die TA als Theorie oft unterbewertet. Dennoch ist die TA beständig weiterentwickelt worden und hat mit den leicht eingängigen Bildern auch andere Kommunikationstheorien beeinflusst. (mehr …)

von Nicola Kriesel | 16/06/2017 | Beratung, Organisationsentwicklung, Podcast, Real life

GEMEIN & NÜTZLICH

ist ein Podcast über gemeinnützige Organisationen von Jona Hölderle. Er interviewt interessante Menschen aus interessanten Organisationen.

(mehr …)

von Nicola Kriesel | 15/06/2017 | Beratung, Organisationsentwicklung, SOCIUS Einblicke

Autorinnen: Kerstin Engelhardt und Nicola Kriesel

„Inklusion und Beteiligung als Chance in der Organisations- und Regionalentwicklung“

Wandel zur inklusiven Organisation

Im Folgenden stellen wir zunächst kurz dar, was wir unter „Inklusion“ und „Organisationsentwicklung“ verstehen. Im nächsten Schritt beschreiben wir die Bedeutung von Inklusion für Organisationen. Darauf aufbauend beschreiben wir (mögliche) Vorgehensweisen für einen Wandel zur inklusiven Organisation. Abschließend haben wir mit zwei Menschen über gelungene Beispiele inklusiver Organisationen gesprochen.

(mehr …)

von Nicola Kriesel | 03/06/2014 | Beratung, Organisationsentwicklung

Alltag in Freien Alternativschulen

Nicola Kriesel hat zusammen mit Jan Kasiske ein Buch über Freie Alternativschulen geschrieben.

Dieses Buch bietet eine Zusammenstellung der 13 Schulportraits, die im unerzogen Magazin im Zeitraum von 2010 bis 2013 erschienen sind. Die Portraits bilden die Basis des Buches und werden von Beteiligten der Schulen kommentiert. (mehr …)

von Andi Knoth | 12/09/2013 | Beratung, Methoden, Organisationsentwicklung

Über Tabus in Non-Profit-Organisationen und die Bedeutung von Trampelpfaden spricht Andreas Knoth, Organisationsberater und Geschäftsführer von SOCIUS Berlin.

Du bist seit Anfang des Jahres Geschäftsführer von SOCIUS Berlin. Wie hat das deinen Arbeitsalltag verändert?

Andreas Knoth: Es hat sich gar nicht so viel verändert. Davor war ich ja bereits einige Jahre lang gemeinsam mit Rudi Piwko Geschäftsführer. Nun bin ich für die gGmbH zuständig und er für die SOCIUS Genossenschaft. Ich bin aber immer noch die meiste Zeit als Berater tätig.

(mehr …)

![Vergnügliche Organisationsentwicklung]()

von Rudi Piwko | 17/07/2013 | Allgemein, Beratung, Organisationsentwicklung

Kathrin Schrader interviewt Rudi Piwko:

Ich war von einer Freundin auf Socius aufmerksam gemacht worden, hatte mir die Website angeschaut und versucht zu begreifen, was mit Organisationsentwicklung gemeint ist, bis ein Satz in der Rubrik „Socius Wissen“ mich förmlich aufschreckte: „Es geht nicht, sich oder eine Organisation nicht zu entwickeln.“

Ich wollte wissen, auf welche Art und Weise Socius gemeinnützige Organisationen mit diesem Satz in die Pflicht nimmt, doch Rudi Piwko, der Gründer von Socius wollte gar nicht über Pflicht sprechen, sondern statt dessen über Freude, nicht etwa in einem spirituellen, sondern im genussvollen, im hedonistischen Sinn. (mehr …)

Dass mir das so schwer fällt, liegt in der Regel daran, dass es nicht um eine (1) Dynamik geht, sondern meist um eine Vielzahl. Und während wir über strukturelle Machtverteilung zwischen Männern* und Frauen* sprechen, spielen gleichzeitig vielleicht das Lebensalter, die Ausbildungssituation, biografische (Diskriminierungs-)Erfahrungen und etliche andere Dimensionen, die uns strukturell mit Macht ausstatten (oder nicht), eine Rolle.

Dass mir das so schwer fällt, liegt in der Regel daran, dass es nicht um eine (1) Dynamik geht, sondern meist um eine Vielzahl. Und während wir über strukturelle Machtverteilung zwischen Männern* und Frauen* sprechen, spielen gleichzeitig vielleicht das Lebensalter, die Ausbildungssituation, biografische (Diskriminierungs-)Erfahrungen und etliche andere Dimensionen, die uns strukturell mit Macht ausstatten (oder nicht), eine Rolle.  Bewusstsein für die verschiedenen Ränge innerhalb einer Gruppe. Hierbei geht es nicht darum, dass höhere Ränge von niedrigeren still gewürdigt werden, zumal es eine Reinfom von hoch-/niedrigrangig ohnehin nicht gibt, sondern darum, dass wir anerkennen, dass wir uns je nach Kontext in unterschiedlichen Ränge begegnen.

Bewusstsein für die verschiedenen Ränge innerhalb einer Gruppe. Hierbei geht es nicht darum, dass höhere Ränge von niedrigeren still gewürdigt werden, zumal es eine Reinfom von hoch-/niedrigrangig ohnehin nicht gibt, sondern darum, dass wir anerkennen, dass wir uns je nach Kontext in unterschiedlichen Ränge begegnen.  Im Team von SOCIUS habe ich den Eindruck, dass mein Studium im Alltag überhaupt keine Rolle spielt und in

Im Team von SOCIUS habe ich den Eindruck, dass mein Studium im Alltag überhaupt keine Rolle spielt und in

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Mit der Entstehung dieses Buches ist es wie mit der Gründung einer Schule gewesen – wir brauchten Geduld, Ausdauer und langen Atem.

Mit der Entstehung dieses Buches ist es wie mit der Gründung einer Schule gewesen – wir brauchten Geduld, Ausdauer und langen Atem.