Opportunity Driven Development

Wir haben keine Karte des vor uns liegenden Terrains – aber wir können unser Schiff so ausrüsten, dass wir Wind und Strömungen optimal nutzen.

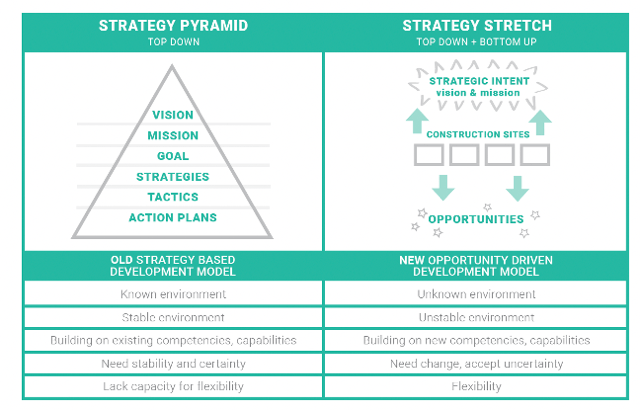

Strategisches Roadmapping– ich bitte das Drama zu entschuldigen – hat ausgedient. Selbst sein aus der Zukunft blickender Verwandter, das Backcasting, wirkt angesichts heutiger Komplexität und Dynamik zunehmend staubig. Beide Methoden setzen auf lineare Kausalitäten und kontrollierbare Umfelder – Bedingungen, die in der realen Welt kaum noch gegeben sind. Unsere Wirklichkeit ist ein unwegsames Gelände über dem meist Nebel liegt. In solchen Situationen sind flexible Routen, Umwege und lernorientiertes Navigieren keine Schwächen – sie sind strategische Notwendigkeiten.

Opportunity Driven Strategy (ODS) – Chancenorientierte Entwicklung – bietet eine agile und ambitionierte Antwort auf diese Realität. Strategie wird hier nicht um Etappenziele herum geplant, sondern – geleitet von einer klar formulierten Strategischen Absicht – um konkrete, sich entwickelnde Chancen. Unterstützt wird diese Chancenorientierung durch die kontinuierliche Stärkung der organisationalen Zugriffs- und Handlungsfähigkeit. ODS löst damit die klassische Dichotomie von Marktorientierung vs. Ressourcenorientierung auf und verbindet Offenheit nach aussen mit innerem Fokus: aufmerksam für neue Chancen, gleichzeitig gezielt in der Entwicklung der organisatorischen Fähigkeiten, um diese Chancen zu nutzen. Das Ergebnis: ein lernorientierter Strategieansatz, der Vision und Pragmatismus vereint.

Bausteine der chancenorientierten Entwicklung

Im Zentrum des ODS Ansatzes stehen vier eng miteinander verzahnte Elemente:

Strategische Absicht

Die Strategische Absicht ist der Kompass der Organisation – eine ambitionierte Vision des Wandels, zu dem sie in den nächsten (+/-) 5 Jahren beitragen will. Sie ist bodennäher als ein klassisches Vision Statement und schafft Orientierung durch drei Dimensionen (nach Hamel & Prahalad 2005):

- Direction: eine langfristige, klare Richtung;

- Discovery: eine offene, erkundende Haltung;

- Destiny: eine emotionale Resonanz, die Engagement weckt.

Die Strategische Absicht kann als Wirkungsnarrativ formuliert werden, konkretisiert durch 3–5 Wirkungsziele, die den angestrebten gesellschaftlichen Impact konkret fassen.

Chancen

Chancen entstehen überall – innerhalb wie außerhalb der Organisation. Sie reichen von neuen Förderlinien, politischen Veränderungen oder Markttrends bis hin zu internen Umstrukturierungen, innovativen Ideen oder neuen Allianzen.

Chancen lassen sich nicht langfristig planen, sondern müssen im Moment erkannt und genutzt werden – immer durch die Linse der strategischen Absicht (nicht jede Kirsche muss vom Baum gepflückt werden!). Typische Chancenfelder sind:

- Marktchancen: Neue oder unzureichend adressierte Bedarfe

- Technologische Chancen: Innovationen und Disruptionen

- Regulatorische Chancen: Gesetzesänderungen und Policies

- Betriebliche Chancen: Effizienz, Prozesse, Innovationen

- Strategische Partnerschaften: Kooperationen, Allianzen

In der Strategieentwicklung werden zunächst relevante Chancencluster identifiziert. In den laufenden Strategiezyklen erfolgt dann die gezielte Beobachtung und Erschließung konkreter Gelegenheiten.

Entwicklungsziele

Die strategische Absicht ist bewusst so ambitioniert formuliert, dass sie die aktuellen Fähigkeiten der Organisation leicht überfordert (ein geplanter Strategic Stretch, im Gegensatz zum klassischen Strategic Fit, der auf das optimale Zusammenspiel vorhandener Kompetenzen mit bestehenden Marktchancen schaut). Aus dieser bewusst erzeugten Lücke zwischen Anspruch und Realität leiten sich Entwicklungsziele ab: sie beziehen sich auf die internen Kompetenzen, Strukturen und Prozesse, die aufgebaut oder transformiert werden müssen, um Chancen gezielter nutzen zu können – etwa schnelle Entscheidungsroutinen und fluide Ressourcenmodelle oder der Aufbau neuer Kompetenzfelder und Beziehungen. Die Entwicklungsziele bilden einen strukturierten Backlog für die Organisationsentwicklung über die gesamte Strategieperiode. In jedem Strategiezyklus werden dabei (+/-) 3 Entwicklungsziele bearbeitet.

Strategische Zyklen

ODS ersetzt fixe Roadmaps durch agile, rollierende Strategiezyklen. Alle 6–9 Monate reflektiert die Organisation:

- Welche neuen Chancen zeichnen sich ab?

- Welche Schritte passen zur strategischen Absicht?

- Welche Fähigkeiten müssen wir jetzt weiterentwickeln?

So entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess mit langfristiger Richtungstreue und kurzfristiger Anpassungsfähigkeit.

Organisationale Ambidextrie

Während Chancenorientierung den ODS Ansatz prägt, werden Routineaufgaben und stabile Backbone Funktionen natürlich nicht abgeschafft. Viele Programme sind zudem durch langfristige Leistungs- und Förderverträge festgeschrieben und können nicht einfach chancenorientiert über den Haufen geschmissen werden. Organisationen brauchen mithin die als Ambidextrie bekannt gewordene Doppelkompetenz zu Exploration und Exploitation (also der innovativen Entwicklung von Neuem und dem effizienten Management des Bestehenden). Strukturell bieten sich dafür zwei Grundarchitekturen an:

- Zweigleisige Architektur: Ein Teil des Teams sichert Stabilität im Regelbetrieb (mit klassischer strategischer Planung), ein anderer ist in wechselnden Feldern mit Innovation und der Entwicklung von Chancen betraut (im ODS Modell). Ressourcen werden dabei bedarfsgerecht zwischen den Bereichen verschoben.

- Integrierte Architektur: Alle Arbeitsbereiche sind chancenorientiert aufgestellt. Aufgaben mit stärkerem Routinecharakter werden v.a. in der Art und Weise der Umsetzung weiterentwickelt (How). Aufgaben mit flexibler Bindung werden entlang der Strategiezyklen auch inhaltlich neu aufgestellt (What).

Was ODS ist – und was nicht

ODS ist kein Freifahrtschein für Ad-Hocismus und planloses Reagieren und keine Absage an langfristige Ausrichtungen. ODS ist ein strukturierter Rahmen, um in einer komplexen, dynamischen Umwelt gezielt und mit strategischem Kompass zu handeln.

- Exploration und Zielorientierung schließen sich nicht aus: Die Strategische Absicht schafft Fokus.

- Anpassungsfähigkeit ist kein Kleindenken: ODS ermöglicht auch große Entwicklungssprünge.

- Chancen zu ergreifen ist kein Umweg – es ist der Weg: Strategie entfaltet sich durch konkretes Handeln im Moment.

Viele Organisationen arbeiten längst chancenorientiert – oft mit gemischten Gefühlen zu den überkommenen Roadmaps in der Schublade und ohne die Stringenz kontinuierlicher Entwicklung. ODS gibt dieser strategischen Praxis eine Sprache und Struktur.

Ein schlüsselfertiges Paket liefert der Ansatz allerdings nicht. Es braucht Adaptierung und Interpretation der zentralen Bausteine. Nicht zuletzt braucht es auch ein Stück Kulturentwicklung: Dazu gehören Risiko- und Fehlerfreundlichkeit, die Fähigkeit, Neues zu erkennen und die Bereitschaft, Etabliertes aufzugeben.

Ich halte sehr viel von der Opportunity Driven Strategy, baue an verschiedenen Stellen an ihrer Umsetzung und freue mich immer über gute Gespräche dazu!

Weiterführende Literatur

- Hamel & Prahalad (1994): Competing for the Future

- Hamel & Prahalad (2005): Strategic Intent – Harvard Business Review

- Peter Skat-Rørdam (1999): Changing Strategic Direction

- Witek-Crabb (2022): Stretch and Strategic Misfit

- Strategy Works: Strategic Opportunity Management

Dieser und weitere Texte in Englisch: Lost Navigator

Autor Andi Knoth

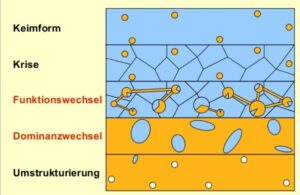

Die neomarxistische Theorie hat den Begriff „Keimform“ als eine soziale Praxis geprägt, die innerhalb der funktionalen Logik oder „Grammatik“ des dominanten Systems wirkt, aber dessen soziale Logik und Wertebasis untergräbt. Peer Commons und Share Economies sind Beispiele dafür: Sie funktionieren reibungslos innerhalb der Marktlogik von Angebot und Nachfrage, untergraben jedoch die Idee des Privateigentums an Produktionsmitteln (zumindest war das mal ihr

Die neomarxistische Theorie hat den Begriff „Keimform“ als eine soziale Praxis geprägt, die innerhalb der funktionalen Logik oder „Grammatik“ des dominanten Systems wirkt, aber dessen soziale Logik und Wertebasis untergräbt. Peer Commons und Share Economies sind Beispiele dafür: Sie funktionieren reibungslos innerhalb der Marktlogik von Angebot und Nachfrage, untergraben jedoch die Idee des Privateigentums an Produktionsmitteln (zumindest war das mal ihr Das Transition Management geht davon aus, dass Regime mit einer evolutionären Logik funktionieren, erfolglose Experimente herausfiltern und nach und nach nützliche Innovationen auswählen und in ihre bestehenden Praktiken integrieren. Nischen sind sichere Umgebungen, in denen solche Innovationen wachsen können, geschützt vor dem Selektionsprozess. Der Druck aus der Landschaft ist der Schlüsselfaktor dafür, wie empfänglich (oder anfällig) das Regime für Nischeninnovationen ist (wird die Innovation das Regime ergänzen, reparieren, kitzeln oder stören?). Momente hoher Aufnahmefähigkeit sind Opportunitäts-Fenster, in denen radikale Innovationen zu Treibern des Wandels werden können. Wenn sie zu einer kritischen Masse akkumuliert und über verschiedene Subsysteme hinweg ausgerichtet werden, können sie das Regime transformieren oder sogar ersetzen (F. W. Geels, J. Schot / Research Policy 36 (2007) 399–417).

Das Transition Management geht davon aus, dass Regime mit einer evolutionären Logik funktionieren, erfolglose Experimente herausfiltern und nach und nach nützliche Innovationen auswählen und in ihre bestehenden Praktiken integrieren. Nischen sind sichere Umgebungen, in denen solche Innovationen wachsen können, geschützt vor dem Selektionsprozess. Der Druck aus der Landschaft ist der Schlüsselfaktor dafür, wie empfänglich (oder anfällig) das Regime für Nischeninnovationen ist (wird die Innovation das Regime ergänzen, reparieren, kitzeln oder stören?). Momente hoher Aufnahmefähigkeit sind Opportunitäts-Fenster, in denen radikale Innovationen zu Treibern des Wandels werden können. Wenn sie zu einer kritischen Masse akkumuliert und über verschiedene Subsysteme hinweg ausgerichtet werden, können sie das Regime transformieren oder sogar ersetzen (F. W. Geels, J. Schot / Research Policy 36 (2007) 399–417).

Dass mir das so schwer fällt, liegt in der Regel daran, dass es nicht um eine (1) Dynamik geht, sondern meist um eine Vielzahl. Und während wir über strukturelle Machtverteilung zwischen Männern* und Frauen* sprechen, spielen gleichzeitig vielleicht das Lebensalter, die Ausbildungssituation, biografische (Diskriminierungs-)Erfahrungen und etliche andere Dimensionen, die uns strukturell mit Macht ausstatten (oder nicht), eine Rolle.

Dass mir das so schwer fällt, liegt in der Regel daran, dass es nicht um eine (1) Dynamik geht, sondern meist um eine Vielzahl. Und während wir über strukturelle Machtverteilung zwischen Männern* und Frauen* sprechen, spielen gleichzeitig vielleicht das Lebensalter, die Ausbildungssituation, biografische (Diskriminierungs-)Erfahrungen und etliche andere Dimensionen, die uns strukturell mit Macht ausstatten (oder nicht), eine Rolle.  Bewusstsein für die verschiedenen Ränge innerhalb einer Gruppe. Hierbei geht es nicht darum, dass höhere Ränge von niedrigeren still gewürdigt werden, zumal es eine Reinfom von hoch-/niedrigrangig ohnehin nicht gibt, sondern darum, dass wir anerkennen, dass wir uns je nach Kontext in unterschiedlichen Ränge begegnen.

Bewusstsein für die verschiedenen Ränge innerhalb einer Gruppe. Hierbei geht es nicht darum, dass höhere Ränge von niedrigeren still gewürdigt werden, zumal es eine Reinfom von hoch-/niedrigrangig ohnehin nicht gibt, sondern darum, dass wir anerkennen, dass wir uns je nach Kontext in unterschiedlichen Ränge begegnen.  Im Team von SOCIUS habe ich den Eindruck, dass mein Studium im Alltag überhaupt keine Rolle spielt und in

Im Team von SOCIUS habe ich den Eindruck, dass mein Studium im Alltag überhaupt keine Rolle spielt und in

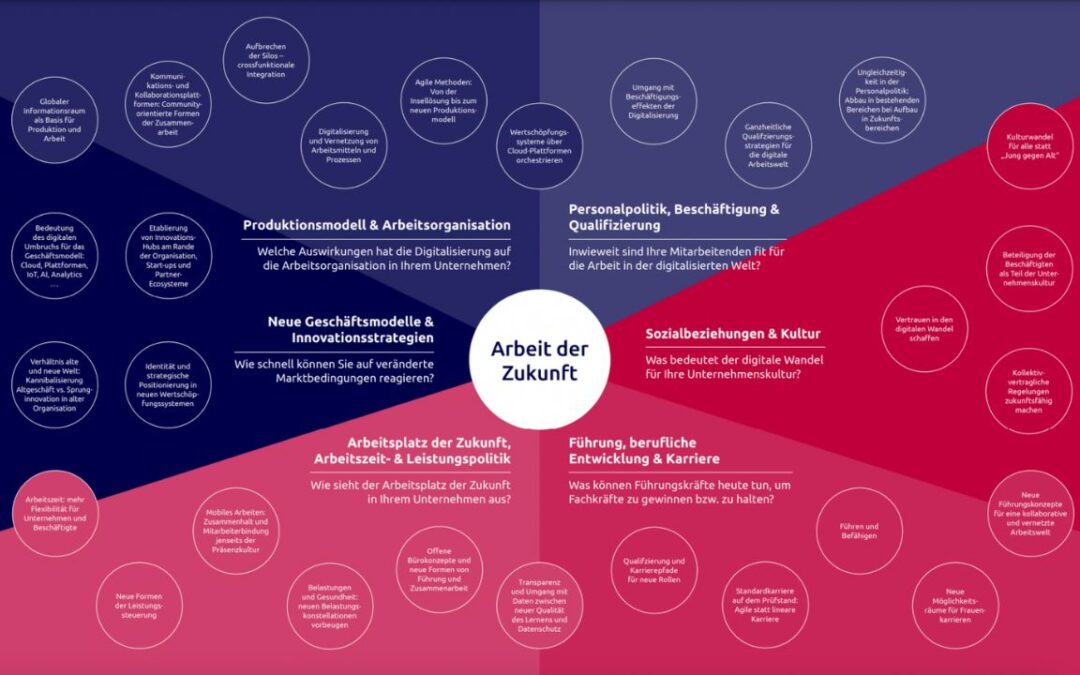

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst.

Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst. Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.

Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.  Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität

Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren.

Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren. Souveränität in rauhen Gewässern

Souveränität in rauhen Gewässern Komplexitätsbewusstsein (

Komplexitätsbewusstsein ( Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.

Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.

Ähnlich wie eine Organisation hat eine Gesellschaft viele Teil- und Subsysteme (nur weitaus komplexer). Dies können Organisationen sein, aber genauso der Wohnblock um die Ecke, ein Familiensystem, eine Metropole, einzelne Menschen, Bündnisnetzwerke oder ganze Staaten. Gesellschaftsentwickler*innen hätten die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Systemen anzusetzen und konzertierte Entwicklungsprozesse darin zu begleiten.

Ähnlich wie eine Organisation hat eine Gesellschaft viele Teil- und Subsysteme (nur weitaus komplexer). Dies können Organisationen sein, aber genauso der Wohnblock um die Ecke, ein Familiensystem, eine Metropole, einzelne Menschen, Bündnisnetzwerke oder ganze Staaten. Gesellschaftsentwickler*innen hätten die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Systemen anzusetzen und konzertierte Entwicklungsprozesse darin zu begleiten.  Um solchen Lösungen in die Welt zu helfen und weitere zu entwickeln, braucht es Gesellschaftsentwickler*innen, die neben Prozessbegleitung verheißungsvolle Impulse in die Gesellschaft bringen. Der systemische Blick und Einblick in ausstehende Entwicklungsschritte der Gesellschaft ermöglichen es, hier passende Impulse zu setzen. Beispiele für bisherige konzeptionelle Impulse sind etwa Bürger*innenräte, Reinventing Organizations, das bedingungslose Grundeinkommen, die Gemeinwohlökonomie oder (auf niedrigerer Flughöhe) die beiden eben genannten Publikationen. In unserer Zeit reicht es nicht aus, nur auf das, was sich entwickeln will zu warten. Wir brauchen Impulse, die aktiv in eine schönere Welt einladen. Diese zu setzen wäre ebenso eine genuine Aufgabe von Gesellschaftsentwickler*innen. Mit solch einer Verantwortung geht allerdings genauso ein Bedarf an Kompetenzen einher, wozu ich im nächsten Abschnitt einige Vorschläge vorstelle.

Um solchen Lösungen in die Welt zu helfen und weitere zu entwickeln, braucht es Gesellschaftsentwickler*innen, die neben Prozessbegleitung verheißungsvolle Impulse in die Gesellschaft bringen. Der systemische Blick und Einblick in ausstehende Entwicklungsschritte der Gesellschaft ermöglichen es, hier passende Impulse zu setzen. Beispiele für bisherige konzeptionelle Impulse sind etwa Bürger*innenräte, Reinventing Organizations, das bedingungslose Grundeinkommen, die Gemeinwohlökonomie oder (auf niedrigerer Flughöhe) die beiden eben genannten Publikationen. In unserer Zeit reicht es nicht aus, nur auf das, was sich entwickeln will zu warten. Wir brauchen Impulse, die aktiv in eine schönere Welt einladen. Diese zu setzen wäre ebenso eine genuine Aufgabe von Gesellschaftsentwickler*innen. Mit solch einer Verantwortung geht allerdings genauso ein Bedarf an Kompetenzen einher, wozu ich im nächsten Abschnitt einige Vorschläge vorstelle.

Drei Monate nach dem oe-tag haben wir bei denen, die dabei waren, nachgefragt, was sich aus den Inspirationen für sie weiter ergeben hat. Es ist selten, dass wir als Veranstalter*innen erfahren, was genau denn tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hatte. Umso mehr freuen wir uns, dass Inspirationen hängen geblieben sind und wir ein paar Eindrücke davon hier teilen können.

Drei Monate nach dem oe-tag haben wir bei denen, die dabei waren, nachgefragt, was sich aus den Inspirationen für sie weiter ergeben hat. Es ist selten, dass wir als Veranstalter*innen erfahren, was genau denn tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hatte. Umso mehr freuen wir uns, dass Inspirationen hängen geblieben sind und wir ein paar Eindrücke davon hier teilen können.  „Ich fand es toll, dass eher die „jüngere Generation von Socius“ (sorry, wenn ich das mal so betitele) den OEtag gestaltet hat und präsent war – das fand ich schön und erfrischend.“

„Ich fand es toll, dass eher die „jüngere Generation von Socius“ (sorry, wenn ich das mal so betitele) den OEtag gestaltet hat und präsent war – das fand ich schön und erfrischend.“ „was mir ist am stärksten in Erinnerung geblieben ist: Dass ich in einem Workshop zur Selbstorganisation selbst erleben konnte, wie das mit improvisierten Musikinstrumenten funktionierte und sich nach kurzer Zeit autopoietisch ein gemeinsamer Rhythmus einstellte, obwohl es keinerlei Vorgaben und Anleitung dazu gab. Das war wirklich beeindruckend, obwohl ich durchaus vorher schon gut funktionierende Selbstorganisation erlebt habe. Aber dass sich diese Erfahrung so einfach in einem Workshop vermitteln ließ, hätte ich mir nicht vorstellen können.“

„was mir ist am stärksten in Erinnerung geblieben ist: Dass ich in einem Workshop zur Selbstorganisation selbst erleben konnte, wie das mit improvisierten Musikinstrumenten funktionierte und sich nach kurzer Zeit autopoietisch ein gemeinsamer Rhythmus einstellte, obwohl es keinerlei Vorgaben und Anleitung dazu gab. Das war wirklich beeindruckend, obwohl ich durchaus vorher schon gut funktionierende Selbstorganisation erlebt habe. Aber dass sich diese Erfahrung so einfach in einem Workshop vermitteln ließ, hätte ich mir nicht vorstellen können.“ „Das Buch Utopia 2048 von Lino habe ich schon fast durchgelesen und finde es sehr empfehlenswert!“

„Das Buch Utopia 2048 von Lino habe ich schon fast durchgelesen und finde es sehr empfehlenswert!“ Wir danken allen noch einmal ganz herzlich, die zum Gelingen des oe-tags beigetragen haben. Auch uns hat das Thema über das Jahr hinweg und über den oe-tag hinaus beschäftigt (hier spricht nun vor allem das Kern-Orga-Team – Jana Hornberger, Lino Zeddies und Simon Mohn). Drei konkrete Fortsätze wollen wir hier teilen:

Wir danken allen noch einmal ganz herzlich, die zum Gelingen des oe-tags beigetragen haben. Auch uns hat das Thema über das Jahr hinweg und über den oe-tag hinaus beschäftigt (hier spricht nun vor allem das Kern-Orga-Team – Jana Hornberger, Lino Zeddies und Simon Mohn). Drei konkrete Fortsätze wollen wir hier teilen:

Die

Die