Coming soon – Selbst:Organisations:Entwicklung

Willkommen bei „Selbst:Organisations:Entwicklung“!

Selbst:Organisations:Entwicklung ist die neue SOCIUS Lernexpedition.

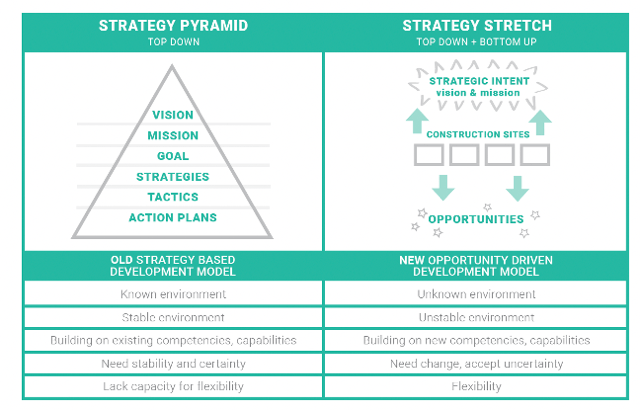

Selbstorganisation, New Work und Agilität sind nicht nur Schlagworte, sondern die Essenz moderner Organisationskultur. Die Welt der Arbeit hat sich verändert, und mit ihr die Art und Weise, wie Teams und Führungskräfte zusammenarbeiten. In dieser Ära der Veränderung geht es nicht nur darum, Aufgaben zu verteilen, sondern auch Verantwortung und Entscheidungsmacht auf breitere Schultern zu legen.

Trotz dieser Veränderungen sehnen sich Menschen immer noch nach Orientierung und Struktur, nach klaren Rollen und Aufgaben. Die Vorstellung, dass „jeder alles macht und über alles spricht“, führt oft zu Chaos, endlosen Meetings, und undurchsichtigen Entscheidungsprozessen.

So muss es nicht sein!

Modul 1: Bauplan einer neuen Praxis

Die Entwicklung von Selbstorganisation baut darauf, Eigendynamik in Systemen zu nutzen und zu kultivieren, anstatt sie als Störfaktor einzudämmen. Das erste Modul vertieft Dein Verständnis für diesen Grundsatz und für die Dynamik lebendiger Systeme. Als adaptiven Entwicklungsmodus lernst Du dabei das Modell agiler Prozessbegleitung kennen. Aus dem Baukasten der Selbstorganisations-Praktiken stehen das rollenbasierte Arbeiten und Entscheidungsmodelle wie der Konsent im Fokus. Auf der persönlichen Ebene schließlich bietet das Modul Rahmen zur Reflexion und Stärkung von Präsenz in geteilter und kollektiver Führung.

Modul 2: Transformation in tiefen Schichten

Selbst:Organisations:Entwicklung legt einen starken Fokus auf die Transformation von Interaktionsmustern und Sinnsystemen, die Organisationskulturen prägen. Im Zweiten Modul lernst Du Ansätze der Kulturentwicklung wie das Guerilla Gardening und die Dialogische OE kennen. In Bezug auf die Praxis der Selbstorganisation lernst Du das Arbeiten mit Purpose und Core Principles sowie Praktiken von Teamcare und Resilienz kennen. Auf der Ebene persönlicher Skills und Haltungen geht es dabei um die Frage, wie wir Resonanz und Vertrauen in Beziehungen kultivieren können, um den gemeinsamen Aufbruch zu selbstorganisiertem Arbeiten zu unterstützen.

Modul 3: Kreisläufe und Krisen der Entwicklung

Selbstorganisation ist eine lebendige Praxis und damit niemals abgeschlossen. Im dritten Modul lernst Du Ansätze der kontinuierlichen Entwicklung, des organisationalen Lernens und der zyklischen Herstellung von Alignment und gemeinsamer Handlungsorientierung kennen. Als zentrale Selbstorganisations-Praktiken werden das spannungsbasierte Arbeiten, Feedbackroutinen und die machtkritische Gestaltung von Teamprozessen beleuchtet. Anhand von Haltungen und Methoden des Facilitating Emergence und des Art of Hosting erprobst Du Formen des „Raum Haltens“ und findest auf persönlicher Ebene neue Zugänge zum Umgang mit Spannungen und Konflikten in der Transformationspraxis.

Wir treffen uns für drei mal vier Tage in Stolzenhagen an der Oder im Naturpark Unteres Odertal auf dem Gut Stolzenhagen. Hier gibt es Unterbringung in Einzel- oder Zweierzimmern, so wie es dir lieber ist und wir werden bekocht von Anna-Laura.

Hier können wir sowohl Ruhe für Reflexion in der Natur finden, als auch eine lebendige Gemeinschaft im Gut und im Dorf erleben und selbst zu einer werden.

Mit unserer Lernexpedition „Selbst:Organisations:Entwicklung“ laden wir dich ein, die Dynamik der Selbstorganisation in deinem Team zu erforschen, zu entwickeln und umzusetzen.

Mit dieser Fortbildung stellen wir sowohl unsere jahrzehntelange Erfahrung als Begleiter:innen von Veränderungsprozessen hin zur Selbstorganisation zur Verfügung, als auch unsere eigene Entwicklung in der Transformationsgeschichte von SOCIUS.

Nicola und Andi arbeiten seit 20 Jahren zusammen bei SOCIUS und haben gemeinsam schon viele Organisationen und Teams auf dem Weg zu (mehr) Selbstorganisation und New Work begleitet.

Termine 2026

Stehen noch nicht fest. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, fülle unsere Interessensbekundung aus.

Kurszeiten: Wir starten am ersten Tag jedes Moduls um 11.30 Uhr und enden am vierten Tag um 15.30 Uhr.

Die Kosten

Für die Expedition zahlst du:

2.700,00€ für alle drei Module

2.000,00€ für zwei Module

1.200,00€ für ein Modul

Zuzüglich Kost & Logis: 375,00€ pro Modul

Über KOMPASS – Kompakte Hilfe für Solo-Selbstständige kannst du ggf. Förderung für die Fortbildung beantragen. Dafür ist auf jeden Fall ein Beratungsgespräch in einer Kompass-Anlaufstelle nötig.

Wir werden die Fortbildung als Bildungsveranstaltung gemäß § 10 Berliner Bildungszeitgesetz (BiZeitG) anerkennen lassen.

Auch Ratenzahlung kann vereinbart werden. Sprich uns einfach an!

23. bis 26. April 2024

23. bis 26. April 2024 04. bis 07. Juni 2024

04. bis 07. Juni 2024 27. bis 30. August 2024

27. bis 30. August 2024

Alle Jahre wieder klopft so ungefähr um diese Zeit die spannende Frage an die Tür: Was schenke ich meinem Bruder zu Weihnachten? Ich bin Berater – ich sollte mit solchen Herausforderungen klar kommen. Ich grab mir eine Pausenloch zwischen zwei Calls, hol mir ein Stück Papier und lasse den Gedankensturm darauf los. Anything goes. Aber der Sturm bleibt ein Stürmchen, nichts Sinnvolles will sich zeigen. Ich werde nervös – ich will nichts Belangloses schenken und auch kein last Minute Dingsbums vom Grabbeltisch bei GIfts & Co. Mit dem gestählten Anspruch wird die Sache aber auch nicht besser, da ist eher noch mehr Blockade im Kopf. Die Pause ist vorbei. Ich geh vielleicht doch dann am Samstag nochmal bei Gifts & Co vorbei…

Alle Jahre wieder klopft so ungefähr um diese Zeit die spannende Frage an die Tür: Was schenke ich meinem Bruder zu Weihnachten? Ich bin Berater – ich sollte mit solchen Herausforderungen klar kommen. Ich grab mir eine Pausenloch zwischen zwei Calls, hol mir ein Stück Papier und lasse den Gedankensturm darauf los. Anything goes. Aber der Sturm bleibt ein Stürmchen, nichts Sinnvolles will sich zeigen. Ich werde nervös – ich will nichts Belangloses schenken und auch kein last Minute Dingsbums vom Grabbeltisch bei GIfts & Co. Mit dem gestählten Anspruch wird die Sache aber auch nicht besser, da ist eher noch mehr Blockade im Kopf. Die Pause ist vorbei. Ich geh vielleicht doch dann am Samstag nochmal bei Gifts & Co vorbei… kognitiven Ergonomie von 1-2 Big Ideas im Monat zu 1-2 Big Ideas am Tag kommen können. Klassische Beraterverheißung, denke ich mir – aber nicht nur zur Weihnachtszeit eine recht attraktive.

kognitiven Ergonomie von 1-2 Big Ideas im Monat zu 1-2 Big Ideas am Tag kommen können. Klassische Beraterverheißung, denke ich mir – aber nicht nur zur Weihnachtszeit eine recht attraktive.