von Andi Knoth | 14/07/2025 | Beratung, Organisationsentwicklung

Wir haben keine Karte des vor uns liegenden Terrains – aber wir können unser Schiff so ausrüsten, dass wir Wind und Strömungen optimal nutzen.

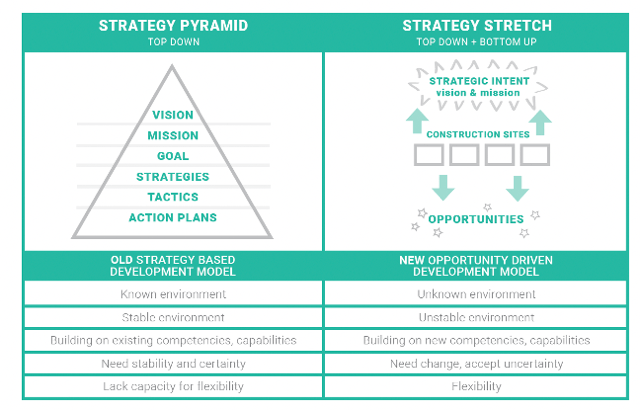

Strategisches Roadmapping– ich bitte das Drama zu entschuldigen – hat ausgedient. Selbst sein aus der Zukunft blickender Verwandter, das Backcasting, wirkt angesichts heutiger Komplexität und Dynamik zunehmend staubig. Beide Methoden setzen auf lineare Kausalitäten und kontrollierbare Umfelder – Bedingungen, die in der realen Welt kaum noch gegeben sind. Unsere Wirklichkeit ist ein unwegsames Gelände über dem meist Nebel liegt. In solchen Situationen sind flexible Routen, Umwege und lernorientiertes Navigieren keine Schwächen – sie sind strategische Notwendigkeiten.

Opportunity Driven Strategy (ODS) – Chancenorientierte Entwicklung – bietet eine agile und ambitionierte Antwort auf diese Realität. Strategie wird hier nicht um Etappenziele herum geplant, sondern – geleitet von einer klar formulierten Strategischen Absicht – um konkrete, sich entwickelnde Chancen. Unterstützt wird diese Chancenorientierung durch die kontinuierliche Stärkung der organisationalen Zugriffs- und Handlungsfähigkeit. ODS löst damit die klassische Dichotomie von Marktorientierung vs. Ressourcenorientierung auf und verbindet Offenheit nach aussen mit innerem Fokus: aufmerksam für neue Chancen, gleichzeitig gezielt in der Entwicklung der organisatorischen Fähigkeiten, um diese Chancen zu nutzen. Das Ergebnis: ein lernorientierter Strategieansatz, der Vision und Pragmatismus vereint.

Bausteine der chancenorientierten Entwicklung

Im Zentrum des ODS Ansatzes stehen vier eng miteinander verzahnte Elemente:

Strategische Absicht

Die Strategische Absicht ist der Kompass der Organisation – eine ambitionierte Vision des Wandels, zu dem sie in den nächsten (+/-) 5 Jahren beitragen will. Sie ist bodennäher als ein klassisches Vision Statement und schafft Orientierung durch drei Dimensionen (nach Hamel & Prahalad 2005):

- Direction: eine langfristige, klare Richtung;

- Discovery: eine offene, erkundende Haltung;

- Destiny: eine emotionale Resonanz, die Engagement weckt.

Die Strategische Absicht kann als Wirkungsnarrativ formuliert werden, konkretisiert durch 3–5 Wirkungsziele, die den angestrebten gesellschaftlichen Impact konkret fassen.

Chancen

Chancen entstehen überall – innerhalb wie außerhalb der Organisation. Sie reichen von neuen Förderlinien, politischen Veränderungen oder Markttrends bis hin zu internen Umstrukturierungen, innovativen Ideen oder neuen Allianzen.

Chancen lassen sich nicht langfristig planen, sondern müssen im Moment erkannt und genutzt werden – immer durch die Linse der strategischen Absicht (nicht jede Kirsche muss vom Baum gepflückt werden!). Typische Chancenfelder sind:

- Marktchancen: Neue oder unzureichend adressierte Bedarfe

- Technologische Chancen: Innovationen und Disruptionen

- Regulatorische Chancen: Gesetzesänderungen und Policies

- Betriebliche Chancen: Effizienz, Prozesse, Innovationen

- Strategische Partnerschaften: Kooperationen, Allianzen

In der Strategieentwicklung werden zunächst relevante Chancencluster identifiziert. In den laufenden Strategiezyklen erfolgt dann die gezielte Beobachtung und Erschließung konkreter Gelegenheiten.

Entwicklungsziele

Die strategische Absicht ist bewusst so ambitioniert formuliert, dass sie die aktuellen Fähigkeiten der Organisation leicht überfordert (ein geplanter Strategic Stretch, im Gegensatz zum klassischen Strategic Fit, der auf das optimale Zusammenspiel vorhandener Kompetenzen mit bestehenden Marktchancen schaut). Aus dieser bewusst erzeugten Lücke zwischen Anspruch und Realität leiten sich Entwicklungsziele ab: sie beziehen sich auf die internen Kompetenzen, Strukturen und Prozesse, die aufgebaut oder transformiert werden müssen, um Chancen gezielter nutzen zu können – etwa schnelle Entscheidungsroutinen und fluide Ressourcenmodelle oder der Aufbau neuer Kompetenzfelder und Beziehungen. Die Entwicklungsziele bilden einen strukturierten Backlog für die Organisationsentwicklung über die gesamte Strategieperiode. In jedem Strategiezyklus werden dabei (+/-) 3 Entwicklungsziele bearbeitet.

Strategische Zyklen

ODS ersetzt fixe Roadmaps durch agile, rollierende Strategiezyklen. Alle 6–9 Monate reflektiert die Organisation:

- Welche neuen Chancen zeichnen sich ab?

- Welche Schritte passen zur strategischen Absicht?

- Welche Fähigkeiten müssen wir jetzt weiterentwickeln?

So entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess mit langfristiger Richtungstreue und kurzfristiger Anpassungsfähigkeit.

Organisationale Ambidextrie

Während Chancenorientierung den ODS Ansatz prägt, werden Routineaufgaben und stabile Backbone Funktionen natürlich nicht abgeschafft. Viele Programme sind zudem durch langfristige Leistungs- und Förderverträge festgeschrieben und können nicht einfach chancenorientiert über den Haufen geschmissen werden. Organisationen brauchen mithin die als Ambidextrie bekannt gewordene Doppelkompetenz zu Exploration und Exploitation (also der innovativen Entwicklung von Neuem und dem effizienten Management des Bestehenden). Strukturell bieten sich dafür zwei Grundarchitekturen an:

- Zweigleisige Architektur: Ein Teil des Teams sichert Stabilität im Regelbetrieb (mit klassischer strategischer Planung), ein anderer ist in wechselnden Feldern mit Innovation und der Entwicklung von Chancen betraut (im ODS Modell). Ressourcen werden dabei bedarfsgerecht zwischen den Bereichen verschoben.

- Integrierte Architektur: Alle Arbeitsbereiche sind chancenorientiert aufgestellt. Aufgaben mit stärkerem Routinecharakter werden v.a. in der Art und Weise der Umsetzung weiterentwickelt (How). Aufgaben mit flexibler Bindung werden entlang der Strategiezyklen auch inhaltlich neu aufgestellt (What).

Was ODS ist – und was nicht

ODS ist kein Freifahrtschein für Ad-Hocismus und planloses Reagieren und keine Absage an langfristige Ausrichtungen. ODS ist ein strukturierter Rahmen, um in einer komplexen, dynamischen Umwelt gezielt und mit strategischem Kompass zu handeln.

- Exploration und Zielorientierung schließen sich nicht aus: Die Strategische Absicht schafft Fokus.

- Anpassungsfähigkeit ist kein Kleindenken: ODS ermöglicht auch große Entwicklungssprünge.

- Chancen zu ergreifen ist kein Umweg – es ist der Weg: Strategie entfaltet sich durch konkretes Handeln im Moment.

Viele Organisationen arbeiten längst chancenorientiert – oft mit gemischten Gefühlen zu den überkommenen Roadmaps in der Schublade und ohne die Stringenz kontinuierlicher Entwicklung. ODS gibt dieser strategischen Praxis eine Sprache und Struktur.

Ein schlüsselfertiges Paket liefert der Ansatz allerdings nicht. Es braucht Adaptierung und Interpretation der zentralen Bausteine. Nicht zuletzt braucht es auch ein Stück Kulturentwicklung: Dazu gehören Risiko- und Fehlerfreundlichkeit, die Fähigkeit, Neues zu erkennen und die Bereitschaft, Etabliertes aufzugeben.

Ich halte sehr viel von der Opportunity Driven Strategy, baue an verschiedenen Stellen an ihrer Umsetzung und freue mich immer über gute Gespräche dazu!

- Hamel & Prahalad (1994): Competing for the Future

- Hamel & Prahalad (2005): Strategic Intent – Harvard Business Review

- Peter Skat-Rørdam (1999): Changing Strategic Direction

- Witek-Crabb (2022): Stretch and Strategic Misfit

- Strategy Works: Strategic Opportunity Management

Dieser und weitere Texte in Englisch: Lost Navigator

von Nicola Kriesel | 13/12/2022 | SOCIUS change essentials

Community Calls / Offener Austausch

Im November und Dezember haben sechs Community Calls und vier Workshops zu den Kernthemen unseres kostenlosen Onlinekurses SOCIUS change essentials – Neue Wege der Organisationsentwicklung stattgefunden. Manche hatten nur eine:n Besucher:in, andere waren mit fünf mit acht Gäst:innen etwas voller. Insgesamt haben um die 50 Menschen unser Angebot wahrgenommen, manche kamen auch öfter, nicht alle hatten sich schon mit dem Kurs befasst, sondern wollten uns entweder einfach mal (wieder) treffen oder sich Impulse holen zum jeweiligen Thema.

Die Anliegen, Fragen und Themen variierten und in jeder Session fand ein lebendiger Austausch zu den Bedarfen der Anwesenden statt.

Entscheidungen

Im Community Call “Entscheidungen” fingen wir an mit der Frage des ersten Schrittes – wann komme ich überhaupt in Bewegung etwas zu entscheiden? Wie bekomme ich kognitiv und körperlich den Impuls zum ersten Schritt, der ja schon eine Entscheidung ist? Wann stolpere ich? Und wann machen so viele Menschen gemeinsam einen ersten Schritt, dass wir eine (gesellschaftliche) Veränderung wahrnehmen können? Wie entsteht Bewegung von der individuellen Entscheidung zur gemeinschaftlichen Veränderung in Organisationen?

Insgesamt wurde uns im Community Call “Entscheidungen” sehr klar, wie eng unser Thema mit den anderen Themen des Kurses verknüpft ist. Wie nachhaltig und wirksam Entscheidungen in Teams und Organisationen sind, ist fast nicht trennbar von der (inneren) Haltung der Führungskräfte und ihrem Verständnis von Führung, genauso wenig wie von der strategischen Ausrichtung der Organisation und den Formen der Zusammenarbeit. Transparenz über die Gründe für eine bestimmte Entscheidungen stärken nicht nur die Resilienz der Teams und der Einzelnen, weil sie Orientierung geben, sondern kann auch ganz grundsätzlich dazu beitragen, das jede:r weiß wieso wer in welchem Bereich Entscheidungen zu treffen hat.

Hier spielen die Stufen von Partizipation eine Rolle und insbesondere bei Vereinen auch das Verhältnis zwischen Ehrenamt und Hauptamt.

//Nicola

Strategie

Wer sich mit Strategiearbeit rumschlägt, kommt irgendwann unweigerlich an einen schwierigen Punkt: die Theorie klingt gut, ist klar und mach Sinn. Die Praxis ist irgendwie aber trotzdem messy – vielschichtiger, abgründig-psychologischer und widerspenstig-politischer als das, was im Handbuch steht. Die Antwort darauf ist ein gutes Gespräch mit Leuten, die das kennen und vielleicht sogar einen Umgang damit gefunden haben. So geschehen beim Mini-Workshop „Strategie als Kunsthandwerk“, bei dem wir in klein-feinem Rahmen das Strategie Modul unserer Online Landschaft „Change Essentials“ in die Mitte gelegt haben, um auf diesem Hintergrund gemeinsam harte Nüsse der Strategiearbeit zu knacken:

- die Formulierung einer Wirkungslogik für einen gerade erst in Erprobung befindlichen Handlungsansatz der Arbeit mit Roma Communities in Niedersachsen;

- der Bau eines Prozessdesigns zur Strategieentwicklung für ein Medienprojekt im Nahen Osten als Eiertanz zwischen Team- und Chef-Sache;

- das schwierige Nachhalten strategischer Linien in einem bundesweiten offenen Social Justice-Bündnis

Es gibt natürlich selten schnelle wasserdichte Antworten, aber der Austausch bringt sie näher und das Format passt: kleine engagierte Gruppe, gemeinsamer fachlicher Bezugspunkt und Konzeptrahmen für die Diskussion (schaut Euch bitte die Videos vorher an), viel Raum für Fallarbeit und Austausch. So lässt es sich gut arbeiten!

//Andreas

Rollen und Aufgaben

Der Austausch zu Rollen und Verantwortungsübernahme in Organisationen fokussierte sich um das Rollenboard. Insbesondere die Fragen, inwieweit das Rollenboard geeignet ist, um Mitglieder ehrenamtlichen Organisationen zu motivieren und inwieweit es als flexibles Modell der Verantwortungsübernahme dazu geeignet ist, Formen der Mitarbeit zu ermöglichen, bei denen sich Menschen nicht in der traditionell üblichen Weise langfristig verpflichten und engagieren müssen. Einerseits bietet das Rollenboard viele Möglichkeiten -ist es doch darauf angelegt, Einzelne zum Handeln zu ermächtigen und die zu erledigenden Tätigkeiten auf eine Art und Weise aufzuteilen, dass sich jede Person die Tätigkeiten herauspicken kann, die ihr besonders liegen. Das Rollenboard ist allerdings auch keine Allzweckwaffe – zwar wird durch Prinzipien wie ‚empowered execution‘ – was man vielleicht am besten mit Ermächtigung zur Handeln übersetzen kann – Motivation gefördert. Am Ende des Tages muss jedoch jede Person sein Leben auch selbst so organisieren können, dass ihr auch tatsächlich die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, die Aufgaben auch zu erledigen. Da mit dem Rollenboard auch befristete und kleinere Tätigkeiten gut zu verteilen sind, eignet es sich auch tatsächlich dazu, Arbeitsstrukturen zu etablieren, die attraktiv für junge Generationen mit fluider Lebensplanung sind. Möchte man das Rollenboard einführen, ist es sinnvoll, dass es einen Kern von ein bis zwei Personen gibt, die sich in das Rollenboard-Tutorial einarbeiten, Begeisterung dafür ausströmen und einen kleinen Prozess planen, in dem sich ihr Team das Tutorial gemeinsam erarbeitet.

//Ralph

Kollaboration

Zum Thema Kollaboration hat es im Oktober sogar ein Labor gegeben. Intensiv wurde diskutiert, wie herausforderungsvoll häufig die Ausgangslage ist, verschiedene Interessen (inhaltlich und / oder prozessorientiert) unter einen Hut zu bringen. Gleichzeitig steckt darin doch vielfältig auch der Mehrwert: neue Ideen, andere Zugänge, die “ich alleine” nicht gefunden hätte und auch Lust am Ausprobieren (und gleichzeitig liegt hier auch gleich wieder die nächste Herausforderung: Wer hat wieviel Lust auf ausprobieren? Wer mag lieber einen definitiven Rahmen? Wie so vieles hat auch das hier den Charakter eine unendlichen Geschichte).

Deutlich wurde die Verbindung zu den Modulen “Entscheidung” und “Strategie”, wenn es um die Frage geht: “Worüber unterhalten wir uns eigentlich?” also: den Bedarf nach einer Klarheit auf welcher Ebene gerade diskutiert wird und dass es hier zumindest Verlässlichkeit gibt: Wie sieht der Prozess aus? Welchen Entscheidungsspielraum gibt es und wird er auch sicher eingehalten? Wo “versteckt sich” die Überforderung und wie wollen wir damit umgehen?

Um diese Fragestellungen herum haben wir einen Fragebogen und das “Kollaborations-Kontinuum” entwickelt. Während wir hier schreiben, erfährt dieses gerade seine beta- und gamma-Testung wird wird zum Anfang des Jahres nochmal angepasst werden. Hilfreich – so die bisherige Rückmeldung – ist es auf jeden Fall.

//Christian

Resilienz

Unser Angebot der Change Essentials richtet sich ja explizit an ehrenamtlich Engagierte, die in der Regel weniger Zugang zu Beratungsangeboten haben und mit spezifischen Herausforderungen konfrontiert sind. Dass wir diese Zielgruppe erreichen, zeigte sich dadurch, dass das Thema Ehrenamt-Hauptamt auch im Community Call zum Thema Resilienz eine zentrale Rolle spielte. Hier ging es unter anderem um die frühen Entwicklungsbewegungen einer neu gegründeten Organisation, die noch ganz von der Begeisterung und dem Engagement einer Vielzahl von beteiligten Menschen getragen ist. Wenn erfolgreich erste große Aktivitäten umgesetzt werden, die Zugkraft haben, neue Engagierte und auch Geldgeber anzuziehen, sind die Grenzen dessen, was ehrenamtlich geleistet werden kann, schnell erreicht. So sprachen wir ausgiebig darüber, wie der Übergang gestaltet werden kann, eine stabilere Stellenfinanzierung zu etablieren. Ein zentrales Thema war dabei, wie Kommunikations- und Entscheidungsprozesse gestaltet werden können darüber, auf welche Stellen in welchem Umfang sich Fundraising Bemühungen konzentrieren sollten. Die Sorge stand hier im Vordergrund, welche Auswirkungen der Impuls, nachhaltigere Strukturen aufzubauen, auf die Motivation der vielen Engagierten haben könnte und was es braucht, den wertebasierten Kern der Organisation zu schützen. Wir landeten sehr schnell in dem Austausch bei der Erkenntnis, wie hilfreich eine moderierende Begleitung ist, mit Fingerspitzengefühl durch wesentliche Gespräche zu Grundsatztfragen zu leiten, um welches Selbstverständnis und Werte es den Engagierten geht, wie miteinander entschieden werden soll, welche Paradigmen (z.B. im Sinne juristischer Formen) vielleicht auch bewusst herausgefordert und hinterfragt werden, um erst dann Fragen zu bearbeiten wie die Definition von Kernfunktionen und mögliche Fundraising Strategien.

// Joana

Führung

Der Community Call zu Führung glich einer kollegialen Beratungssituation. Die drei Gäst:innen kamen mit Anliegen rund um ihre Führungsfunktion und wir tauschten uns darüber aus, wie Energiefresser minimiert, Blockaden gelöst und Selbstverantwortung gestärkt werden können. Eine wichtige Erkenntnis war, dass Personen die in selbstorganisierten Teams Führung übernehmen, auch die an sie herangetragene Erwartung bestimmte Entscheidungen zu treffen, nicht erfüllen müssen, sondern dies immer wieder gemeinsam mit dem Team besprechen können. Insbesondere in der Phase, in der diese neue Kultur eingeführt wird, kostet das Zeit und oft auch Geduld der Beteiligten, gleichzeitig wird es als Investition hin zu mehr Selbstführung und damit effektive Verantwortungsübernahme erlebt.

Ebenfalls als hilfreich wurde erkannt, dass die institutionelle Verankerung von Besprechungsräumen – Supervisionen, Teamtage, Dialogforen, Check-ins etc. – nötig ist, um Veränderungen wirksam zu gestalten und auch um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Den Führung in Selbstorganisation heißt nicht Selbstausbeutung, sondern die effiziente Verantwortungsverteilung von Aufgaben.

Zum Ende fragten wir, was die Teilnehmenden sich von SOCIUS zu unserem 25. Geburtstag 2023 wünschen würden und wir bekamen einige schöne Impulse: zum Beispiel eine Landkarte unserer Entwicklung zu machen und ein paar mehr Einblicke hinter die Kullissen zu gewähren: Wie habt ihr gelernt? Wie habt ihr euch weiterentwickelt? Was waren eure Meilensteine?

// Nicola & Julia

von Nicola Kriesel | 21/11/2022

Online Workshop auf Basis unseres kostenlosen Onlinekurses SOCIUS change essentials

Welche Wege geht Ihr als Organisation? Steht es an, neue Ansätze zu entwickeln und neue Felder zu erschließen? Oder wollt Ihr Euch eher auf Euren Kern fokussieren? In welchem Verhältnis stehen dabei Wirkungsanspruch und Ressourcen? Und ist die Sicht nach vorne klar oder stochert Ihr im Nebel?

Dieser Workshop führt in das Modul “Strategie” unseres Online-Kurses “Change Essentials – Neue Wege der Organisationsentwicklung” ein. Der Workshop und das Modul helfen Dir, den für Deine Organisation passenden Strategieansatz herauszugreifen, einen soliden Strategischen Plan zu erstellen, Euer Portfolio an Aktivitäten so zuzuspitzen, dass ein strategischer Fokus entsteht, und sinnvolle Entwicklungsschritte auf Grundlage der Erkundung von Zukunftsszenarien abzuleiten.

Die Workshops werden von Andreas Knoth angeboten

=

Das Angebot ist aufgrund der Förderung der DSEE kostenfrei.

=

- Donnerstag, 10.11. 16-18 Uhr > Anmeldung bis Do, 3.11.2022

- Montag, 21.11., 9-11 Uhr > Anmeldung bis Mo, 14.11.2022

Unsere AGB findest Du hier.

von Nicola Kriesel | 10/11/2022

Online Workshop auf Basis unseres kostenlosen Onlinekurses SOCIUS change essentials

Welche Wege geht Ihr als Organisation? Steht es an, neue Ansätze zu entwickeln und neue Felder zu erschließen? Oder wollt Ihr Euch eher auf Euren Kern fokussieren? In welchem Verhältnis stehen dabei Wirkungsanspruch und Ressourcen? Und ist die Sicht nach vorne klar oder stochert Ihr im Nebel?

Dieser Workshop führt in das Modul “Strategie” unseres Online-Kurses “Change Essentials – Neue Wege der Organisationsentwicklung” ein. Der Workshop und das Modul helfen Dir, den für Deine Organisation passenden Strategieansatz herauszugreifen, einen soliden Strategischen Plan zu erstellen, Euer Portfolio an Aktivitäten so zuzuspitzen, dass ein strategischer Fokus entsteht, und sinnvolle Entwicklungsschritte auf Grundlage der Erkundung von Zukunftsszenarien abzuleiten.

Die Workshops werden von Andreas Knoth angeboten

=

Das Angebot ist aufgrund der Förderung der DSEE kostenfrei.

=

- Donnerstag, 10.11. 16-18 Uhr > Anmeldung bis Do, 3.11.2022

- Montag, 21.11., 9-11 Uhr > Anmeldung bis Mo, 14.11.2022

Unsere AGB findest Du hier.

von Christian Baier | 17/06/2022 | Filme, Organisationsentwicklung, Real life

We proudly present: Die SOCIUS change essentials – Neue Wege der Organisationsentwicklung gehen online. Zum 1. Juli 2022 könnt Ihr Euch auf Memberspot anmelden.

„Wie haltet Ihr es mit der strategischen Entwicklung Eures Vereins?“ „Warum eigentlich sollen wir immer wieder über Führung nachdenken?“ „Wie bleiben wir handlungsfähig und was macht uns als Team resilient gegen die Krisen, die immer häufiger anbranden?“ “Wie geht das mit den Rollen in Organisationen?”

SOCIUS wird 2023 seinen 25. Geburtstag feiern und wir haben schon jetzt ein erstes Geburtstagsgeschenk: die SOCIUS change essentials .

Die change essentials sind ein Onlinekurs in sieben Modulen. Darin behandeln wir, was wir, zum Thema Organisationsentwicklung essentiell finden. Wir haben die Perspektiven von acht Berater:innen einfließen lassen und so bilden die change essentials auch einen Pool unserer gesammelten Erfahrungen. Sie bilden ab was uns besonders wesentlich ist, wenn wir Veränderungsprozesse in Organisationen begleiten, unterstützen und moderieren. Jedes Modul kann selbständig und einzeln durchwandert werden. Im „Spielleitungsmodul“ kann Euch eine kleine Analyse helfen, herauszufinden welche Themen obenauf liegen, so dass sie in Eurer Organisation, in Eurem Team oder für Dich als Führungskraft individuell mal intensiver bearbeitet werden sollten. Wenn Ihr selbst bereits wisst, was Euch ganz besonders interessiert oder wo Euch der Schuh drückt, dann seid Ihr natürlich herzlich eingeladen, selbst durch das Flussdelta zu mäandern und die Euch passenden Themen auswählen.

Inhaltlich haben wir unseren Fokus auf folgende Themen gelegt, die je ein Modul mit drei bis fünf Videos zu den verschiedenen Aspekten, beinhalten:

- Führung – aus den vier Perspektiven von Ich, ich & du, Wir und Umwelt

- Rollen und Aufgaben – das Rollenboard für Selbstorganisation

- Entscheidungen – Alltag in Organisationen

- Resilienz – Widerstandskraft für Teams

- Strategie – Möglichkeiten erkennen und nutzen

- Kollaboration – Kooperation statt Konkurrenz

In jedem Modul gibt einführende und vertiefende Videos und ergänzendes Material mit praktischen Methoden, Checklisten und manchmal auch einen ergänzenden Artikel.

Die Arbeit an den SOCIUS change essentials war intensiv und hat uns Spaß gemacht, die Filmaufnahmen waren aufregend und die ganze post production auch eine neue Erfahrung und gewisse Anstrengung. Aber nun sind wir nicht nur froh, sondern auch stolz, dass wir es geschafft haben und merken wie erst jetzt die echte Aufregung kommt, wenn wir die change essentials live schalten und Ihr sie sehen und damit arbeiten könnt. Wir sind so gespannt auf Eure Reaktionen..

Unser besonderer Dank gilt hier der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die mit einer Förderung die Entstehung dieses Kurses möglich gemacht hat – so konnten wir uns nicht nur die professionelle Unterstützung beim Dreh durch Filming For Change erlauben, sondern hatten auch Zeit für konzeptionellen Austausch, die Entwicklung von Inhalten und die Erstellung des neuen Logos durch unsere Kolleg:innen bei wigwam. Herzlichen Dank!

…und dabei soll nicht bleiben. Denn wir sind auf den Geschmack gekommen und mögen die Kamera auch ein bißchen: Über den Herbst wollen wir aus diesem Selbstlern-Angebotsbuffet begleitete Kurse entwickeln, die zielgerichtet einzelne Aspekte des Gesamten aufgreifen. Wir sind sehr neugierig darauf, wie sich unsere und Eure Erfahrungen in Präsenzworkshops nun noch stärker in online-basierten Workshops umsetzen lassen.

Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, dann abonniere am besten den SOCIUS brief und folge uns auf dem Social Media Kanal deiner Wahl: wir spielen regelmäßig auf Facebook, LinkedIn und Instagram. Und etwas seltener auf Xing, Twitter und Youtube. Wir freuen uns sehr über das was wir geschafft haben und Euch schenken können , hoffen dass es von großem Nutzen für dich und dein Engagement (ob haupt- oder ehrenamtlich) ist und sind natürlich sehr gespannt auf Feedback.

von Andi Knoth | 06/03/2021 | Organisationsentwicklung, Prozesse

Strategy Pocket Lab

Komplexität ist nicht erst gestern in die Welt gekommen: Soziale Systeme sind ja quasi per Definition vielschichtig und dynamisch, also komplex. Die Grenzerfahrung zwischen Dynamik und Chaos im Corona-Universum macht allerdings das, was im zeitgenössischen Managementdiskurs als „VUCA Welt“ besungen wird (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), aktuell sehr greifbar. Das Erleben von Unsicherheit löst dabei widersprüchliche Reaktionen aus – auf der einen Seite Kontrollwahn, auf der anderen Schicksalsergebenheit. Beides scheint in der derzeitigen Situation nicht besonders hilfreich: Wir müssen offen nach vorne schauen, und zugleich leidenschaftlich die Zukunft gestalten. Wir müssen einen Plan haben, aber radikal offen dafür sein, ihn anzupassen. Insbesondere zivilgesellschaftliche Organisationen sind in diesem Spagat gefragt, ihre Prioritäten und Handlungsformen auf die neuen Herausforderungen hin zu kalibrieren.

Das Strategy Pocket Lab stellt ein kompaktes Strategieformat vor, das Elemente der Liberating Structures (K. McCandless und H. Lipmanowicz), der Transformativen Scenario Planung (A. Kahane) und der Chancenorientierten Entwicklung (P. Skat-Rørdam) kombiniert. In einem halbtägigen Workshop werden Entwicklungsbedarfe umrissen, kritische Unsicherheiten und relevante Umweltszenarien untersucht und der nächste strategische „Schachzug“ abgeleitet. Das Lab kann als Live-Workshop oder als Online-Sitzung durchgeführt werden.

Der Ansatz baut auf drei Grundgedanken auf:

1. Strategische Schritte statt Masterplan

Das Lab ist bewusst nicht als einmaliger Bauplatz für den Großen Strategischen Wurf konzipiert, sondern als wiederkehrendes Element eines kontinuierlichen Strategie-Prozesses („Strategizing“). In Anlehnung an den agilen Strategieansatz stellt jede Lab-Sitzung (die quartalsmäßig oder häufiger durchgeführt werden) eine Bewegung hin zu einer günstigeren strategischen Position dar. Es geht um ein Herantasten, nicht um ein langfristiges Vorausplanen. Ein gemeinsamer Kompass – eine Vision oder ein Purpose Statement- ist dabei Voraussetzung, um agiles „Mission Drift“ zu vermeiden, also das opportunistische Wegdriften vom übergeordneten Daseinszweck. Was dieser Kompass nicht festlegt, ist die Roadmap, also die Wegführung der großen Strategischen Linien. Wie bei einer Schachpartie orientieren sich die strategischen Züge am übergeordneten Sinn, werden aber im Abgleich mit internen und externen Entwicklungen geführt. Das strategische Gesamtbild entwickelt sich erst als dynamisches Muster in der Abfolge der Züge. Dem Ansatz legt damit das Prinzip zugrunde, das Henry Mintzberg in seiner post-funktionalistischen Strategie-Definition beschreibt: „Strategy is a pattern in a stream of decisions“.

2. Adaption und Transformation

Traditionell erforscht die Szenarioplanung mögliche zukünftige Entwicklungen unter der Fragestellung, wie wir uns erfolgreich an diese unterschiedlichen Zukünfte anpassen können. Adaptive Planung ist zweifelsohne zeitgemäßer als ein „Long Range Plan“ alter Schule; sie vernachlässigt jedoch die Möglichkeit, die Zukunft aktiv zu beeinflussen und damit zu verändern. In Anlehnung an Adam Kahanes Ideen zur transformativen Szenarioplanung stellt das Strategy Pocket Lab die Frage, wie wir die Faktoren, die die Szenarien hervorbringen, beeinflussen und so zu einer möglichst positiven Zukunft beitragen können. Da ein transformativer Ansatz Zeit braucht und mit der Entwicklung unserer eigenen Haltung und Beziehungsweisen beginnt, scheint ein Taschenformat für den Anspruch kaum angemessen. Die transformative Haltung muss mithin im gesamten Strategieansatz zum Tragen kommen: Wenn sie neben der adaptiven Fragestellung ihren Platz findet und das strategische Handeln insgesamt mit prägt, wird sie ihre Kraft entfalten. Konkret bedeutet dies, auch die Dinge, die wir für gesetzt halten, in der Strategiearbeit grundsätzlich als gestaltbar zu denken: Ob wir es dann mit unserer Organisation alleine schaffen, sie zu verändern oder nur in breiten Allianzen, ob wir die Rahmen verschieben können oder nur einen kleinen Beitrag dazu leisten, das sie sich weiten, muss sich zeigen.

3. Chancen- und Aktionsorientierung

Der Lab-Prozess umfasst mehrere schnelle Zyklen von Erkundung (Divergenz) und Zuspitzung (Konvergenz) und ist auf ein Commitment zum gemeinsamen Handeln ausgerichtet. Jede Sitzung endet mit einer klaren Entscheidung über den nächsten strategischen Schritt innerhalb eines definierten Fokusbereichs. Der Kern des Labs baut dabei auf der Critical Uncertainties-Methode aus dem Liberating Structures Ansatz auf. Dabei wurde vor alle die oft nicht ganz einfache Verbindung zwischen Szenario-Erkundung und strategischem Handeln im Sinne des chancenorientierten Ansatzes weiterentwickelt: Leitende Fragen sind hier: Welche Chancen bieten sich im Lichte der Szenarien? Welche Handlungsfenster sehen wir, in denen wir Gelegenheiten im Sinne unserer strategischen Ziele ergreifen können? Strategisches Denken und Handlungsorientierung stehen oft in scheinbarer Dissonanz: Strategie impliziert eine übergeordnete Position, einen Standpunkt, der enthoben von den Details des Alltags vorausblickt. Handlungsorientierung impliziert Bodennähe – eine geerdete Haltung, die vom Hier und Jetzt nach vorne orientiert. Anspruch des Strategy Pocket Labs ist es, zwischen diesen beiden Positionen einen fruchtbaren Wechsel zu gestalten.

Wer sollte teilnehmen?

Strategie braucht Perspektivenvielfalt. Sie sollte nicht in geschlossener Vorstands-Runde oder als einsame Führungsroutine entwickelt werden. Natürlich hat jedes Meeting eine optimale Teilnehmerzahl. Für das Strategy Pocket Lab sehen wir die ideale Gruppengröße bei 7-15 Personen, die die Perspektiven der gesamten Organisation repräsentieren (also etwa Programmmitarbeiter*innen, Teamleitungen, Management und Vorstandsmitglieder). Bei größeren Organisationen kann es sinnvoll sein, einen delegierten Strategiekreis zu bestimmen.

Vorbereitung: Welches Feld braucht unsere Aufmerksamkeit?

In einem Abstimmungsprozess vor der Sitzung wird eine grobe Eingrenzung des zu bearbeitenden Felds vorgenommen. Die Strategieentwicklung erfolgt damit nicht für die Gesamtheit der Funktionsbereiche der Organisation, sondern fokussiert auf einen handhabbaren Teilaspekt: etwa die Formatentwicklung in einem Programm, der Ausbau von Personalakquise-Strategien oder die strategische Entwicklung von Partnerschaften in einem Handlungsfeld. Hinweise auf möglichen Handlungsbedarf geben dabei Spannungen und Themen, die wiederholt in Meetings und Arbeitsabläufen auftauchen und zu groß sind, um sie in der täglichen Routine zu bearbeiten. Es kann sinnvoll sein, bei der Identifikation von Fokusfeldern besonders Schnittstellen in den Fokus zu nehmen, in denen die Organisation in direktem Kontakt mit ihrer Umwelt steht. Für den Workshop wird in der Regel ein internes Moderationsteam bestimmt, das den Prozess methodisch anpasst und vorbereitet.

1. Review – Was ist und was könnte sein?

Die Sitzung beginnt mit einer Runde zu Perspektiven auf das fokussierte Feld: Warum braucht dieser Bereich gerade jetzt unsere Aufmerksamkeit? Was ist Ziel des Strategie-Treffens (ein bestimmtes Problem lösen, Prozesse koordinieren, eine Chance ergreifen, wieder in Schwung kommen…)? Im nächsten Schritt findet in Kleingruppen ein visionärer Austausch zum höchsten Potenzial des Feldes statt: Was ist die spannendste und inspirierendste Zukunft, die wir uns in Bezug auf diesen Bereich vorstellen können?

Beide Schritte fehlen in vielen Ansätzen der Strategie-Arbeit. Sowohl die Eingrenzung des Strategiefelds (die oft als unzulässige Trivialisierung und Zumutung für dem systemischen Blick empfunden wird) als auch das positive Framing bringen dabei eine besondere Qualität in den Prozess: eine fokussierte Handlungsenergie.

2. Systemische Analyse – Was sind die kritischen Unsicherheiten?

Der zweite Teil des Labs beginnt mit einem Brainstorming über Faktoren, die einen starken Einfluss auf das gewählte Entwicklungsfeld haben. Dabei werden neben organisationsinternen Faktoren Aspekte aus unterschiedlichen STEP-Kategorien einbezogen (sozio-kulturelle Faktoren, technologische Faktoren, ökonomische Faktoren und politische Faktoren). Die Faktoren sollten konkret, bodennah und nicht zu global gefasst werden.

Aus der Liste werden durch Punkteverfahren zwei Faktoren priorisiert, die zugleich besonders unvorhersehbar sind und einen hohen Einfluss auf die Arbeit im Fokusbereich haben (in der Sprache der Liberating Structures sind dies „Critical Uncertainties“). Die beiden Faktoren spannen die Achsen des nun zu bildenden Szenario Feldes auf, das in der Kombination der Ausprägung (z.B. hohe Regulierungsdichte vs. geringe Regulierungsdichte auf der einen Achse und steigendes Infektionsgeschehen vs. langsames Absinken des Infektionsgeschehens auf der anderen Achse) vier mögliche Szenarien abbildet. Die Gruppenmitglieder markieren schließlich mit Spielfiguren, wie sie die aktuelle Situation und die in 12-18 Monaten wahrscheinlichste Entwicklung im Szenario Feld einschätzen.

3. Erkundung der Szenarios – Was liegt vor uns?

In dritten Teil des Labs werden alle plausiblen Szenarien (also alle Szenarien, die im vorangegangenen Schritt als denkbar eingeschätzt wurden) weiter erkundet. Hierzu erörtern Kleingruppen zwei Fragenkomplexe:

- Szenariobeschreibung: Wie sieht unser Feld in diesem Szenario aus? Was erleben wir und die Menschen, mit denen wir interagieren? Was wäre ein treffender Titel für das Szenario? (hier bieten sich z.B. Anklänge an Film- und Buchtitel an). Es ist wichtig, an dieser Stelle kein Schwarz-Weiß-Bild zu malen, auch wenn die Polaritäten der Faktoren manchmal Best-Case- und Worst-Case-Szenarien nahelegen. Es geht auch um Grauzonen, um das Gute im Schwierigen und das Schwierige Guten.

- Strategische Optionen: Wie wirkt sich diese Realität auf unsere Arbeit aus und was können wir tun, um auf die Chancen und Risiken in diesem Szenario vorbereitet zu sein? Was müssen wir tun, um uns auf diese Zukunft einzustellen? Was können wir tun, um zu den positiven Aspekten in diesem Szenario beizutragen?

Die Szenariobeschreibungen und strategischen Optionen werden geteilt und mit Resonanz versehen. Den Abschluss dieses Teils bilden ein paar Minuten der stillen Reflexion, um sich persönlich mit dem Gehörten auseinanderzusetzen.

4. Strategisches Handeln – Was ist unser nächster Schritt?

In neu gemischten Gruppen werden nun mögliche strategische Schritte diskutiert, die in den verschiedenen Szenarien Sinn machen. Was sind die größten Risiken, gegen die wir uns absichern sollten? Welches sind die größten Chancen, auf die wir uns vorbereiten sollten? Was müssen wir tun, um diese Chancen besser nutzen zu können? Was ist unser nächster Schritt? Abschließend werden die Vorschläge im Plenum anhand von zwei „Währungen“ bewertet: Strategiepunkte zeigen an: „Diese Aktion halte ich im Lichte unseres strategischen Ziels für besonders sinnvoll“. Energiepunkte zeigen an: „Für diese Aktion bin ich persönlich bereit, Energie zu investieren“. Idealerweise sollten Vorhaben vereinbart werden, die in beiden Währungen Punkte erhalten haben, die also als sinnvoll und unterstützenswert eingestuft werden. Die Vereinbarung mündet in der Beauftragung einer Task Force, die die geplanten Aktivitäten ausarbeitet und ihre Umsetzung in die Wege leitet.

Das Lab endet feierlich mit einer Runde von Toasts auf die Goldene Zukunft.

Das Strategy Pocket Lab (pdf zum Download) wurde von Mitgliedern des Civil Society Toolbox Core Teams in Zusammenarbeit von SOCIUS Organisationsberatung gGmbH und MitOst e.V. mit Unterstützung des IAC/Bosch Alumni Network entwickelt. Die Methode kann im Rahmen der Creative-Commons-Prinzipien genutzt und angepasst werden. Vorlagen für Miro sind über SOCIUS zugänglich.

von Rudi Piwko | 15/03/2018

Evolutionäre Strategie

– Wie geht Steuerung im Sense & Respond Modus?

SOCIUS Labor 15.3.2018, 14-18h, Andreas Knoth

Anschließend: Lost Navigator Lounge

Zwischen „nicht immer nur auf die Umwelt reagieren“ und „nicht wieder nur für die Schublade planen“ läuft in der Strategiearbeit ein schmaler Grat. Die zuletzt von Laloux ins Feld geführte Denkfigur des „Sense & Respond“ scheint auf dieser heiklen Wanderung hilfreich zu sein.

In einem auf Emergenz vertrauenden Prozess werden dabei Antworten auf interne und externe Dynamiken gesucht, die gerade erst entstehen. Es geht darum, Schwache Signale als Vorboten relevanter Entwicklung aus dem Impulsgeschehen der Organisation und dem Rauschen der Welt herauszufiltern und damit eine Mischung aus selbstgesteuerter und chancenorientierter Strategie zu ermöglichen.

Der Sense & Respond Modus ist weder sauber durchdekliniert noch widerspruchsfrei – aber er verströmt den Duft einer zeitgemäßen Epochenüberschrift. In diesem Labor wollen wir die heiße Luft von den wertvollen Kuchenkrümeln trennen und die großen Konzepte ein Stück näher an den Alltag unserer Organisationen holen. Was braucht es für die Evolutionäre Strategie an individuellen Kompetenzen, organisationalen Voraussetzungen und Kompassleistungen im Feld? Und was heißt das konkret für die nächste Strategieklausur und die geliebte Jahresplanung? Geht es auch vielleicht ein bisschen evolutionär und ein bisschen klassisch? Schauen wir mal…

Eingeladen sind BeraterInnen und Mitarbeitende sowie Führungskräfte aus gemeinnützigen Organisationen.

Die Kosten: Die Höhe seines/ihres Teilnahmebeitrages bestimmt jede/r Teilnehmende am Ende der Veranstaltung selbst.

SOCIUS lounge – anschließend an das Labor am 15.3.2018, ab circa 18 Uhr mit excellentem Süppchen, Getränken und Gesprächen am Kaminfeuer.

Flyer

sinnvoll zusammen wirken

von Andi Knoth | 12/09/2013 | Beratung, Methoden, Organisationsentwicklung

Über Tabus in Non-Profit-Organisationen und die Bedeutung von Trampelpfaden spricht Andreas Knoth, Organisationsberater und Geschäftsführer von SOCIUS Berlin.

Du bist seit Anfang des Jahres Geschäftsführer von SOCIUS Berlin. Wie hat das deinen Arbeitsalltag verändert?

Andreas Knoth: Es hat sich gar nicht so viel verändert. Davor war ich ja bereits einige Jahre lang gemeinsam mit Rudi Piwko Geschäftsführer. Nun bin ich für die gGmbH zuständig und er für die SOCIUS Genossenschaft. Ich bin aber immer noch die meiste Zeit als Berater tätig.

(mehr …)