Zuhören, auch wenn es unbequem wird

Rückblick auf den oe-tag 2025

Im Vorfeld des oe-tags war unsere Unsicherheit groß, wir fragten uns:

- wie kommt das Thema an, das uns so intensiv beschäftigt, gleichzeitig und gleichzeitig so weit weg scheint vom Kontext „Organisationsentwicklung“?

- Wie reagieren unsere langjährigen Berliner Teilnehmenden darauf, dass wir nach Halle gehen?

- Und wie sind wir selbst „sprechfähig“ für dieses Thema, als Kolleg:innenkreis, in dem mehr West- als Ost-Sozialisation stattfand?

Unser Wunsch war es, dass der oe-tag Raum bietet, den unterschiedlichen Erfahrungen nachzugehen – in Erzählrunden, Impulsen, Dialogformaten und Workshops.

Persönliches erzählen

Gleich zu Beginn wurde deutlich, wie kraftvoll und gleichzeitig herausfordernd es ist, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung ihre Geschichten zu teilen. Joana Ebbinghaus und Lysan Escher erzählten die ersten biografischen Geschichten des Tages.Und so setzte es sich den ganzen Tag weiter fort: immer wieder wurden sehr persönliche Erlebnisse geteilt.

Dabei ging es nicht um Zuschreibungen, sondern um Erkundung. Nicht um Schuld oder Rechtfertigung, sondern um Resonanz. Und um die Frage, wie wir in Organisationen Räume schaffen können, in denen Unterschiedlichkeit nicht überdeckt, sondern gehalten wird. Vielfach war dies am oe-tag auch möglich und machbar, weil drei tolle Menschen als „Ansprechpartner:innen für innere Bewegtheit“ verfügbar waren und die Teilnehmenden wussten, dass sie mit ihren Emotionen nicht allein gelassen würden. Auch wenn diese Möglichkeit nur wenig in Anspruch genommen wurde, gab es die Rückmeldung, dass allein die Verfügbarkeit hilfreich war, anders im Austausch zu bleiben.

Auch wenn es stellenweise schwierig wurde, nicht aus der Beschreibung in Zuschreibungen zu rutschen, gab es immer Hilfestellungen, um das Herz und den Geist zu öffnen und die Neugierde beim zuhören nicht zu verlieren. Unsere konzeptionelle Ausgangslage, möglichst konsequent Ost UND West zu betrachten, war nicht durchgehend so weit umsetzbar, wie wir es uns gewünscht haben und so blieb die Beschäftigung mit dem Leben und der Wende im Osten im Vordergrund.

Zuhören als aktive Praxis

Auch – und vielleicht gerade – aufgrund dieser Dynamiken war es ein oe-tag voller vielfältiger Perspektiven. Zuhören war die prägende Haltung des Tages: offen, absichtslos, aufmerksam. Die Magie des Zuhörens entfaltete ihre Kraft: Es wurden Verbindungen geschaffen, Verständnis war wichtiger als Urteile, Räume für Einsichten, Vertrauen und gemeinsames Lernen wurden eröffnet, Wahrnehmung geweitet und auch dem Schweigen wurde zugehört.

Damit konnten Spannungen spürbar werden – und gerade dadurch auch produktiv. Deutlich wurde: Erst, wenn wir aufhören, Unterschiede vorschnell zu glätten, entsteht die Chance auf echtes Verstehen. Teilnehmende beschrieben, wie heilsam es war, sich in ihren Perspektiven zeigen zu können, ohne sofort erklären oder einordnen zu müssen.

Orientierung durch Fokus

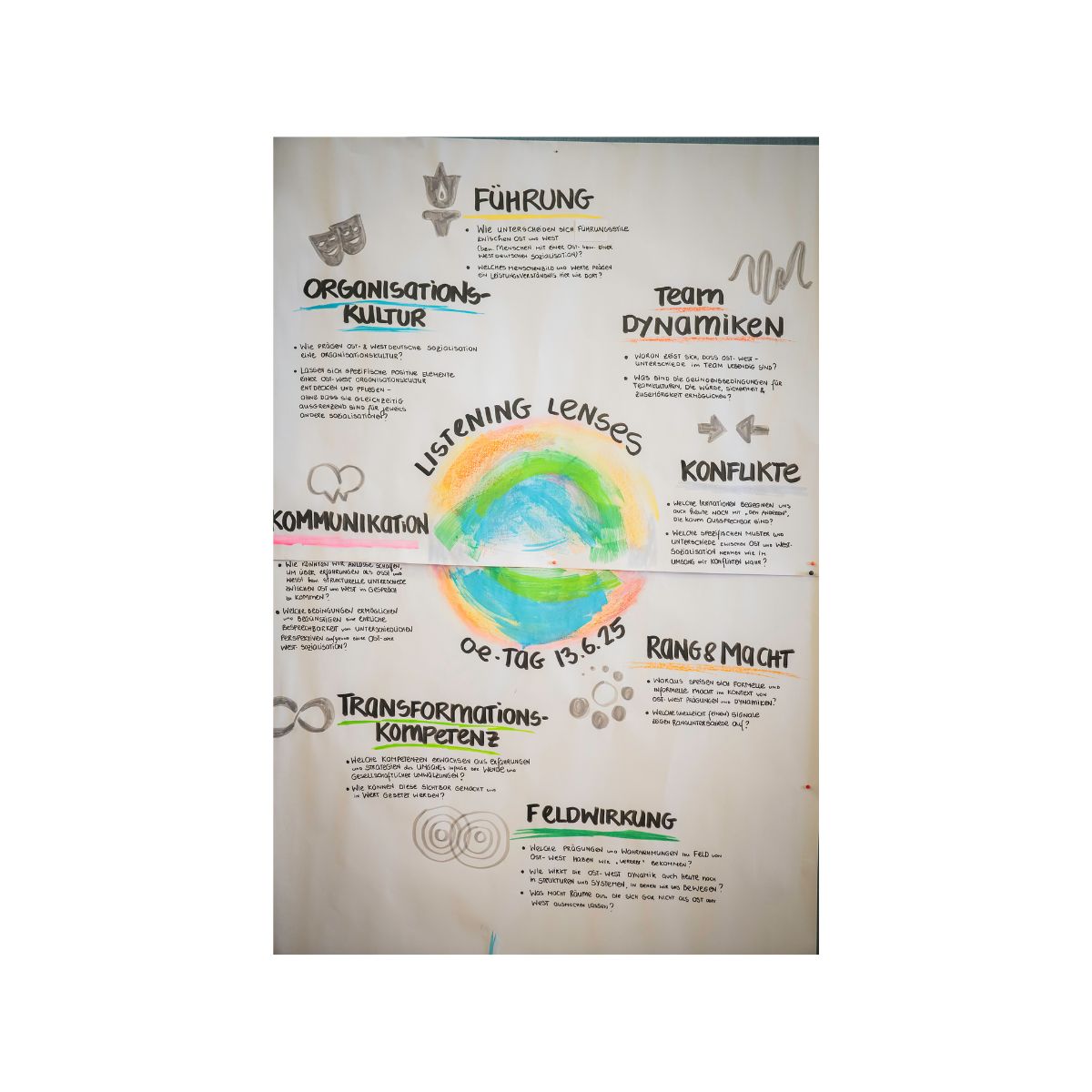

Hilfreiche Orientierung boten die „Listening Lenses“: Sieben Fokuspunkte, von denen sich jede:r einen aussuchte und auf die wir über den Tag unsere Aufmerksamkeit im Zuhören richten konnten. Hier bildeten sich dann so genannte “Linsengruppen”, die sich über den Tag hinweg dreimal trafen und zum Abschluss die inhaltliche Reichhaltigkeit des Tages sichtbar werden ließen.

Unsere Kernkompetenz “Organisationsentwicklung” war an diesem oe-tag weniger gefragt als sonst und wir genossen den Blick weit über den Tellerrand. Was vom oe-tag 2025 auf jeden Fall als Impuls bleibt, ist: weiter fragen und weiter hören – auch und gerade da, wo es persönlich wird und vor allem dort, wo es unbequem wird.

SOCIUS salon am 22. Juli

Wir laden ein zum Zuhören – Weiterdenken – Dranbleiben. Wir möchten mit euch weiter im Austausch sein:

- Was hat das Erlebte in euch bewegt?

- Wie wirken diese Erfahrungen in eure Kontexte hinein – persönlich, professionell, politisch?

- Was bedeutet das für eure Arbeit mit Menschen und Organisationen?

So richtig holte mich das Thema dann erst wieder 20 Jahre später ein, als ich nach langer Zeit im Ausland wieder in Deutschland lebte und arbeitete. Ich erinnere mich sehr genau, als ich zum ersten Mal als Organisationsberaterin in einer aufgeladenen Situation innerhalb einer Organisation im Einzelgespräch verstand, dass tiefe Konflikte und Verbitterungen in einem Team, das sich nicht gesehen, wertgeschätzt und angemessen bezahlt fühlte, gleichzeitig auch mit tiefer liegenden Schichten verbunden waren, wo es um Ost- und West Biographien ging, Erfahrungen des Verlusts von sozialem Status im Zuge der Wiedervereinigung sowie unsensiblem Umgang mit deutlichen Rangunterschieden in der Organisation.

So richtig holte mich das Thema dann erst wieder 20 Jahre später ein, als ich nach langer Zeit im Ausland wieder in Deutschland lebte und arbeitete. Ich erinnere mich sehr genau, als ich zum ersten Mal als Organisationsberaterin in einer aufgeladenen Situation innerhalb einer Organisation im Einzelgespräch verstand, dass tiefe Konflikte und Verbitterungen in einem Team, das sich nicht gesehen, wertgeschätzt und angemessen bezahlt fühlte, gleichzeitig auch mit tiefer liegenden Schichten verbunden waren, wo es um Ost- und West Biographien ging, Erfahrungen des Verlusts von sozialem Status im Zuge der Wiedervereinigung sowie unsensiblem Umgang mit deutlichen Rangunterschieden in der Organisation.

Sabine Ayeni

Sabine Ayeni

Der oe-tag wirft das Scheinwerferlicht in diesem Jahr auf die Kunst der Improvisation: Welche Erfahrungen und Essenzen der künstlerischen und performativen Praxis können wir für die Organisationsentwicklung nutzbar machen? Welches Potential der Problemlösung und kollektiven Entwicklung steckt im Modus des Improvisierens? Welche Rahmen, Kompetenzen und Haltungen braucht es, damit Improvisation gelingt?

Der oe-tag wirft das Scheinwerferlicht in diesem Jahr auf die Kunst der Improvisation: Welche Erfahrungen und Essenzen der künstlerischen und performativen Praxis können wir für die Organisationsentwicklung nutzbar machen? Welches Potential der Problemlösung und kollektiven Entwicklung steckt im Modus des Improvisierens? Welche Rahmen, Kompetenzen und Haltungen braucht es, damit Improvisation gelingt? Dich erwarten im Haus der Statistik am 31.5.:

Dich erwarten im Haus der Statistik am 31.5.:

„Resonanz erzeugen; Zuhören mit allen Sinnen“ war Teil einer Übung zu „schöpferischer Aufmerksamkeit“, die mir in einem ersten Workshop begegnet. Britta Heine unterstreicht: nicht reagieren, nicht bewerten, kein Ergebnisfokus – einfach 5 Minuten offen zuhören und das Gesagte durch den Körper fließen lassen. Dabei ist Feedback, ein Rat oder eine Meinung – außer es wird ausdrücklich gefragt – nicht das Ziel. Ich verstehe diese Form des generativen Zuhörens als kreativen „Safe Space“, der sich unserer kapitalistischen Logik der Instrumentalität, auf ein Ziel hinzuarbeiten, der „tyranny of success“ wie Jack Halberstram (2011) es nennt, entzieht. Zuhören wird generativ, wenn der*die Zuhörende sich Bewertungen enthält und der sprechenden Person durch aufmerksame Präsenz Räume der Selbst-Exploration ermöglicht – bewertungsarme Reflexion als Re-generation.

„Resonanz erzeugen; Zuhören mit allen Sinnen“ war Teil einer Übung zu „schöpferischer Aufmerksamkeit“, die mir in einem ersten Workshop begegnet. Britta Heine unterstreicht: nicht reagieren, nicht bewerten, kein Ergebnisfokus – einfach 5 Minuten offen zuhören und das Gesagte durch den Körper fließen lassen. Dabei ist Feedback, ein Rat oder eine Meinung – außer es wird ausdrücklich gefragt – nicht das Ziel. Ich verstehe diese Form des generativen Zuhörens als kreativen „Safe Space“, der sich unserer kapitalistischen Logik der Instrumentalität, auf ein Ziel hinzuarbeiten, der „tyranny of success“ wie Jack Halberstram (2011) es nennt, entzieht. Zuhören wird generativ, wenn der*die Zuhörende sich Bewertungen enthält und der sprechenden Person durch aufmerksame Präsenz Räume der Selbst-Exploration ermöglicht – bewertungsarme Reflexion als Re-generation. Sich als „Source“ verstehen, sich selbst zuhören, kann feministische Führung in Genossenschaften, aber auch anderen Organisationen stärken. In einem zweiten Workshop von Wera Stein und Amelie Salameh von der Kampagnenagentur und Organisationsberatung WIGWAM lerne ich: Das Betonen von Gleichheit in Eigentums-Strukturen und Gerechtigkeit in demokratischen Prozeduren bedeutet nicht, dass die Unterschiedlichkeit von Mit-Unternehmer*innen immer geachtet ist. In ihrem Workshop beschreiben sie die Gefahr des Glattbügelns vielfältiger Persönlichkeiten in (zu wenig agiler) demokratischer Führung. Damit verbunden seien träge Prozesse und nicht selten fehlende Initiative – Gleichheits-Überschuss kann in kollektiven Organisationen blockieren. Hinzufügen möchte ich gerne, ein Streben nach formaler organisationaler Gleichheit in Organisationen findet stets im Rahmen einer ungleichen Gesellschaft statt. Unsere Gesellschaft verteilt Handlungspotentiale und Macht verschieden. Analysiert man sie anhand von Aspekten wie Geschlecht, Hautfarbe, sozio-ökonomischer Schicht und anderen Merkmalen sowie ihren Schnittstellen, wird deutlich, dass einige im Durchschnitt Privilegien, andere Diskriminierungen mit sich bringen. Diese werden auch in Organisationen sichtbar; auch wenn dort formelle Gleichheit z.B. durch demokratische Strukturen angestrebt wird, vermenget sich dies mit den Ungleichheiten unserer Welt.

Sich als „Source“ verstehen, sich selbst zuhören, kann feministische Führung in Genossenschaften, aber auch anderen Organisationen stärken. In einem zweiten Workshop von Wera Stein und Amelie Salameh von der Kampagnenagentur und Organisationsberatung WIGWAM lerne ich: Das Betonen von Gleichheit in Eigentums-Strukturen und Gerechtigkeit in demokratischen Prozeduren bedeutet nicht, dass die Unterschiedlichkeit von Mit-Unternehmer*innen immer geachtet ist. In ihrem Workshop beschreiben sie die Gefahr des Glattbügelns vielfältiger Persönlichkeiten in (zu wenig agiler) demokratischer Führung. Damit verbunden seien träge Prozesse und nicht selten fehlende Initiative – Gleichheits-Überschuss kann in kollektiven Organisationen blockieren. Hinzufügen möchte ich gerne, ein Streben nach formaler organisationaler Gleichheit in Organisationen findet stets im Rahmen einer ungleichen Gesellschaft statt. Unsere Gesellschaft verteilt Handlungspotentiale und Macht verschieden. Analysiert man sie anhand von Aspekten wie Geschlecht, Hautfarbe, sozio-ökonomischer Schicht und anderen Merkmalen sowie ihren Schnittstellen, wird deutlich, dass einige im Durchschnitt Privilegien, andere Diskriminierungen mit sich bringen. Diese werden auch in Organisationen sichtbar; auch wenn dort formelle Gleichheit z.B. durch demokratische Strukturen angestrebt wird, vermenget sich dies mit den Ungleichheiten unserer Welt.

Es ist heiß und die Sonne scheint. Nachdem wir zwei Wochen lang mit Bangen täglich die Wettervorhersage angeschaut haben, sind wir nun froh über den Wind, selbst wenn er Pinnwände und unsere Hörstationen durcheinander pustet. Nach dem es 2021 keinen oe-tag gab, freuen wir uns ganz besonders auf diesen 15. oe-tag; auf regen Austausch in unserer Community, auf neue inspirierende Inhalte und auf das Wiedersehen mit dem einen und der anderen Freundin oder Arbeitskollegen – nach teilweise doch ganz schön langer Zeit.

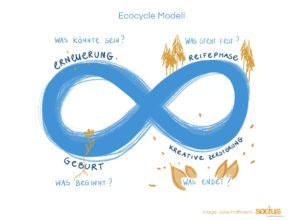

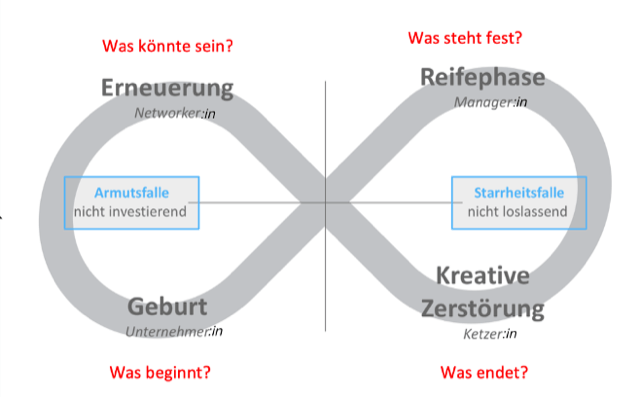

Es ist heiß und die Sonne scheint. Nachdem wir zwei Wochen lang mit Bangen täglich die Wettervorhersage angeschaut haben, sind wir nun froh über den Wind, selbst wenn er Pinnwände und unsere Hörstationen durcheinander pustet. Nach dem es 2021 keinen oe-tag gab, freuen wir uns ganz besonders auf diesen 15. oe-tag; auf regen Austausch in unserer Community, auf neue inspirierende Inhalte und auf das Wiedersehen mit dem einen und der anderen Freundin oder Arbeitskollegen – nach teilweise doch ganz schön langer Zeit.  „Kreative Zerstörung und Erneuerung“ lautete der Titel dieses oe-tags – er wurde lange vor dem Ukraine-Krieg geprägt, und hat unerwartet eine ganz eigene Aktualität bekommen. Auch unabhängig davon sind überregionale und lokale Krisen ja zunehmend verdichtet; und hierzu hat die Organisationsentwicklung bisher nur wenig Handlungsbesteck ausgebreitet. Der Ecocycle, der auseinander hervorgehendes Vergehen und Entstehen betrachtet, war eine Form, diesen wiederkehrenden Kreislauf zu beschreiten und auf soziale Systeme bezogen zu bearbeiten. Hier wollen wir besonders den häufig unterbelichteten Teil des Vergehens und der „kreativen Zerstörung“ ausleuchten und ihm mehr Raum geben, als sonst üblich.

„Kreative Zerstörung und Erneuerung“ lautete der Titel dieses oe-tags – er wurde lange vor dem Ukraine-Krieg geprägt, und hat unerwartet eine ganz eigene Aktualität bekommen. Auch unabhängig davon sind überregionale und lokale Krisen ja zunehmend verdichtet; und hierzu hat die Organisationsentwicklung bisher nur wenig Handlungsbesteck ausgebreitet. Der Ecocycle, der auseinander hervorgehendes Vergehen und Entstehen betrachtet, war eine Form, diesen wiederkehrenden Kreislauf zu beschreiten und auf soziale Systeme bezogen zu bearbeiten. Hier wollen wir besonders den häufig unterbelichteten Teil des Vergehens und der „kreativen Zerstörung“ ausleuchten und ihm mehr Raum geben, als sonst üblich. Das Workshop-Programm beleuchtete diesen Aspekt von sehr verschiedenen Perspektiven. Neben der Gestaltung des Endes und dem anschließenden Aufräumen, dem kreativen Neubeginn und der mit einem Abschluss verbundenen Trauerarbeit, war die Bearbeitung von Konflikten, die Nutzung von Tieren als archetypischen Ressourcen in der Aufstellungsarbeit oder umfassende Erfahrungen beim Presencing Theatre oder beim Kali-Yoga möglich und boten Fläche und Möglichkeit für Lernen und Austausch.

Das Workshop-Programm beleuchtete diesen Aspekt von sehr verschiedenen Perspektiven. Neben der Gestaltung des Endes und dem anschließenden Aufräumen, dem kreativen Neubeginn und der mit einem Abschluss verbundenen Trauerarbeit, war die Bearbeitung von Konflikten, die Nutzung von Tieren als archetypischen Ressourcen in der Aufstellungsarbeit oder umfassende Erfahrungen beim Presencing Theatre oder beim Kali-Yoga möglich und boten Fläche und Möglichkeit für Lernen und Austausch. Und obwohl der Tag die unglaubliche Vielfalt möglicher Zugänge des Übergangs vom Ende zum Anfang aufzeigt, ist spürbar, dass dies ein Gesamtkunstwerk ist und sein muss. Es ist fast zwingend, sich mit den Fragen des Tages ganzheitlich zu verbinden: mit Körper, Geist und im Spirituellen, als Einzelner wie auch als Teil von Organisationen und der Gesellschaft als Ganzer.

Und obwohl der Tag die unglaubliche Vielfalt möglicher Zugänge des Übergangs vom Ende zum Anfang aufzeigt, ist spürbar, dass dies ein Gesamtkunstwerk ist und sein muss. Es ist fast zwingend, sich mit den Fragen des Tages ganzheitlich zu verbinden: mit Körper, Geist und im Spirituellen, als Einzelner wie auch als Teil von Organisationen und der Gesellschaft als Ganzer. Den Abschluss bildete ein Ritual. Statt wie sonst „Essenzen“ oder „wichtige Erkenntnisse“ noch einmal zu drehen, schickten wir – kurz vor der Sommersonnenwende – einen Impuls in die Welt mit unseren Wünschen, die so spürbar waren während dieses Tages: nach Verbindung und Miteinander; nach einer kreativen Gestaltung des Endes in menschen- und umweltfreundlichen Sinn, nach Kreativität und Zugewandtheit. So dass nach dem Ende wieder etwas Neues entstehen kann.

Den Abschluss bildete ein Ritual. Statt wie sonst „Essenzen“ oder „wichtige Erkenntnisse“ noch einmal zu drehen, schickten wir – kurz vor der Sommersonnenwende – einen Impuls in die Welt mit unseren Wünschen, die so spürbar waren während dieses Tages: nach Verbindung und Miteinander; nach einer kreativen Gestaltung des Endes in menschen- und umweltfreundlichen Sinn, nach Kreativität und Zugewandtheit. So dass nach dem Ende wieder etwas Neues entstehen kann.

Die Anleitungen, den Ecocycle auch nachträglich selbst meditierend zu durchwandern mit Fragestellungen und Soundbites unter

Die Anleitungen, den Ecocycle auch nachträglich selbst meditierend zu durchwandern mit Fragestellungen und Soundbites unter  Ein hoher Respekt an alle Referent:innen und Teilnehmer:innen, die diesen Tag so selbstverantwortlich ergriffen und gestaltet haben.

Ein hoher Respekt an alle Referent:innen und Teilnehmer:innen, die diesen Tag so selbstverantwortlich ergriffen und gestaltet haben.

Drei Monate nach dem oe-tag haben wir bei denen, die dabei waren, nachgefragt, was sich aus den Inspirationen für sie weiter ergeben hat. Es ist selten, dass wir als Veranstalter*innen erfahren, was genau denn tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hatte. Umso mehr freuen wir uns, dass Inspirationen hängen geblieben sind und wir ein paar Eindrücke davon hier teilen können.

Drei Monate nach dem oe-tag haben wir bei denen, die dabei waren, nachgefragt, was sich aus den Inspirationen für sie weiter ergeben hat. Es ist selten, dass wir als Veranstalter*innen erfahren, was genau denn tatsächlich einen nachhaltigen Effekt hatte. Umso mehr freuen wir uns, dass Inspirationen hängen geblieben sind und wir ein paar Eindrücke davon hier teilen können.  „Ich fand es toll, dass eher die „jüngere Generation von Socius“ (sorry, wenn ich das mal so betitele) den OEtag gestaltet hat und präsent war – das fand ich schön und erfrischend.“

„Ich fand es toll, dass eher die „jüngere Generation von Socius“ (sorry, wenn ich das mal so betitele) den OEtag gestaltet hat und präsent war – das fand ich schön und erfrischend.“ „was mir ist am stärksten in Erinnerung geblieben ist: Dass ich in einem Workshop zur Selbstorganisation selbst erleben konnte, wie das mit improvisierten Musikinstrumenten funktionierte und sich nach kurzer Zeit autopoietisch ein gemeinsamer Rhythmus einstellte, obwohl es keinerlei Vorgaben und Anleitung dazu gab. Das war wirklich beeindruckend, obwohl ich durchaus vorher schon gut funktionierende Selbstorganisation erlebt habe. Aber dass sich diese Erfahrung so einfach in einem Workshop vermitteln ließ, hätte ich mir nicht vorstellen können.“

„was mir ist am stärksten in Erinnerung geblieben ist: Dass ich in einem Workshop zur Selbstorganisation selbst erleben konnte, wie das mit improvisierten Musikinstrumenten funktionierte und sich nach kurzer Zeit autopoietisch ein gemeinsamer Rhythmus einstellte, obwohl es keinerlei Vorgaben und Anleitung dazu gab. Das war wirklich beeindruckend, obwohl ich durchaus vorher schon gut funktionierende Selbstorganisation erlebt habe. Aber dass sich diese Erfahrung so einfach in einem Workshop vermitteln ließ, hätte ich mir nicht vorstellen können.“ „Das Buch Utopia 2048 von Lino habe ich schon fast durchgelesen und finde es sehr empfehlenswert!“

„Das Buch Utopia 2048 von Lino habe ich schon fast durchgelesen und finde es sehr empfehlenswert!“ Wir danken allen noch einmal ganz herzlich, die zum Gelingen des oe-tags beigetragen haben. Auch uns hat das Thema über das Jahr hinweg und über den oe-tag hinaus beschäftigt (hier spricht nun vor allem das Kern-Orga-Team – Jana Hornberger, Lino Zeddies und Simon Mohn). Drei konkrete Fortsätze wollen wir hier teilen:

Wir danken allen noch einmal ganz herzlich, die zum Gelingen des oe-tags beigetragen haben. Auch uns hat das Thema über das Jahr hinweg und über den oe-tag hinaus beschäftigt (hier spricht nun vor allem das Kern-Orga-Team – Jana Hornberger, Lino Zeddies und Simon Mohn). Drei konkrete Fortsätze wollen wir hier teilen:

Du betrittst den Saal des

Du betrittst den Saal des  Utopian Charge? Diese Wortschöpfung beschreibt die Fähigkeit sich in einen anderen Bewusstseinszustand zu begeben, um sich mit utopischen Ideen zu verbinden und zu beginnen diese selbst zu leben und zu verkörpern. Das bedeutet, die Welt so zu akzeptieren, wie sie momentan ist. Angesichts aller gesellschaftlichen Missstände scheint dies nicht leicht. Dennoch geht es darum die Gegenwart aus sich selbst heraus neu und utopisch zu denken. Es geht auch darum, sich selbst zu akzeptieren, denn aus einem “Die Welt ist nicht okay und ich bin es auch nicht”-Gefühl heraus, kann kein utopischer Bewusstseinszustand entstehen. Uns war es wichtig, am oe-tag ein Gefühl dieses Utopian Charges zu vermitteln und wir haben dies verwoben mit den unterschiedlichen Ebenen, auf denen Veränderung stattfinden soll: Der individuellen und Beziehungsebene, auf der Organisations-und Arbeitsebene und der politisch-gesellschaftlichen.

Utopian Charge? Diese Wortschöpfung beschreibt die Fähigkeit sich in einen anderen Bewusstseinszustand zu begeben, um sich mit utopischen Ideen zu verbinden und zu beginnen diese selbst zu leben und zu verkörpern. Das bedeutet, die Welt so zu akzeptieren, wie sie momentan ist. Angesichts aller gesellschaftlichen Missstände scheint dies nicht leicht. Dennoch geht es darum die Gegenwart aus sich selbst heraus neu und utopisch zu denken. Es geht auch darum, sich selbst zu akzeptieren, denn aus einem “Die Welt ist nicht okay und ich bin es auch nicht”-Gefühl heraus, kann kein utopischer Bewusstseinszustand entstehen. Uns war es wichtig, am oe-tag ein Gefühl dieses Utopian Charges zu vermitteln und wir haben dies verwoben mit den unterschiedlichen Ebenen, auf denen Veränderung stattfinden soll: Der individuellen und Beziehungsebene, auf der Organisations-und Arbeitsebene und der politisch-gesellschaftlichen. Wir sind viel Fahrstuhl gefahren an diesem Tag. Immer wieder war die Frage im Raum, wie sich meine Utopie mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben in 2048 verbindet. Zwischen vermeintlich unterschiedlichen Workshops wie dem Umgang mit Geld in der Zukunft und unserem zukünftigen Bild vom Zusammenleben und -wirken der Geschlechter konnten Verknüpfungen gestaltet werden. So entstand auf großer gesellschaftlicher Ebene ein bewegendes utopisches Mosaik während individuell Energie und Ideen gesammelt werden konnten, dieses Mosaik täglich mit Freude anzureichern. Und so war es auch ein Verweben zwischen Menschen und eine Begegnung der ganz besonderen Art.

Wir sind viel Fahrstuhl gefahren an diesem Tag. Immer wieder war die Frage im Raum, wie sich meine Utopie mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben in 2048 verbindet. Zwischen vermeintlich unterschiedlichen Workshops wie dem Umgang mit Geld in der Zukunft und unserem zukünftigen Bild vom Zusammenleben und -wirken der Geschlechter konnten Verknüpfungen gestaltet werden. So entstand auf großer gesellschaftlicher Ebene ein bewegendes utopisches Mosaik während individuell Energie und Ideen gesammelt werden konnten, dieses Mosaik täglich mit Freude anzureichern. Und so war es auch ein Verweben zwischen Menschen und eine Begegnung der ganz besonderen Art.