Kollektives Harvesting

Erfahrungen aus der Begleitung eines Großgruppentags mit 800 Teilnehmenden

Ob wir als Facilitator:innen, Berater:innen, Führungskräfte oder engagierte Bürger:innen zusammenkommen – wir brauchen Gespräche, die über individuelle Perspektiven hinausreichen. Gerade in einer Zeit, in der sich soziale, ökologische, politische und existenzielle Krisen überlagern, braucht es Räume, die mehr ermöglichen als den Austausch von Information: Räume, in denen gemeinsames Erkennen und tieferes Verstehen entstehen kann.

Gerade in großen Settings, wie einer eintägigen Konferenz mit 800 Menschen, mag es zunächst ambitioniert – oder gar unmöglich – erscheinen, kollektive Intelligenz tatsächlich hörbar und sichtbar werden zu lassen. Und doch braucht es gerade in solchen Momenten eine tiefere Form des Zuhörens.

Denn in dynamischen, komplexen Zusammenhängen stoßen Sprache und Analyse allein schnell an ihre Grenzen.

Wir spüren: Da ist etwas im Raum – aber wir können es (noch) nicht benennen.

Wir ahnen Bedeutung – doch sie entzieht sich dem linearen Denken.

Und wir sind keine außenstehenden Beobachter:innen. Wir sind Mitgestalter:innen dessen, was entstehen will.

Das sind die Qualitäten liminaler Räume – Schwellenräume zwischen dem, was nicht mehr trägt, und dem, was noch nicht sichtbar oder sagbar ist. In solchen Situationen geht es nicht um schnelle Antworten. Es geht darum, gemeinsam hinzuhören: Was will sich zeigen?

Kollektives Harvesting ist in diesem Kontext mehr als das Festhalten von Notizen. Es ist eine Praxis der tiefen Aufmerksamkeit – ein aufmerksames Sichtbarmachen jener unsichtbaren Fäden, die Einzelne zu einem größeren Ganzen verbinden. Es ist eine Einladung an die Intelligenz der Gruppe, sich auszudrücken – auch wenn niemand allein das ganze Bild kennt.

Es geht darum, kollektive Erkenntnis denkbar zu machen. Gemeinsam.

Was Harvesting in komplexen Situationen möglich macht

Wenn wir mit großen Gruppen arbeiten – wie bei der eingangs erwähnten Konferenz mit 800 Teilnehmenden – kann leicht aus dem Blick geraten, was eigentlich wichtig ist. Die Menge an Worten, Eindrücken, Meinungen und Emotionen kann schnell überwältigend wirken.

Doch unter der Oberfläche jeder Gruppeninteraktion – ob groß oder klein – verlaufen tiefere Fäden: Bedeutungsmuster, Momente der Klarheit, leise Einsichten, die darauf warten, wahrgenommen zu werden.

Zu ernten heißt, anders zuzuhören. Nicht nur das Gesagte festzuhalten, sondern sich einzustimmen auf das, was sich zeigen will.

Es ist eine Praxis kollektiver Sinngebung – nicht das Extrahieren von Antworten, sondern das feine Mitgehen mit dem sich entfaltenden Sinn.

Gerade in komplexen und dynamischen Kontexten ist das zentral. Denn Komplexität lässt sich nicht „lösen“ – sie lädt ein, anders zu sehen.

Anders zu spüren, was präsent ist.

Und dem Form zu geben, was noch gestaltlos ist.

Vom Rauschen zur Resonanz – mit Absicht zuhören

Unser Briefing mit dem zwölfköpfigen Konferenzteam begann mit einer geteilten Erkenntnis und Grundannahme:

„Wenn wir mit Gruppen, Teams oder Organisationen arbeiten, begegnen wir oft vielschichtigen Prozessen, für die es (noch) keine klaren Worte gibt.“

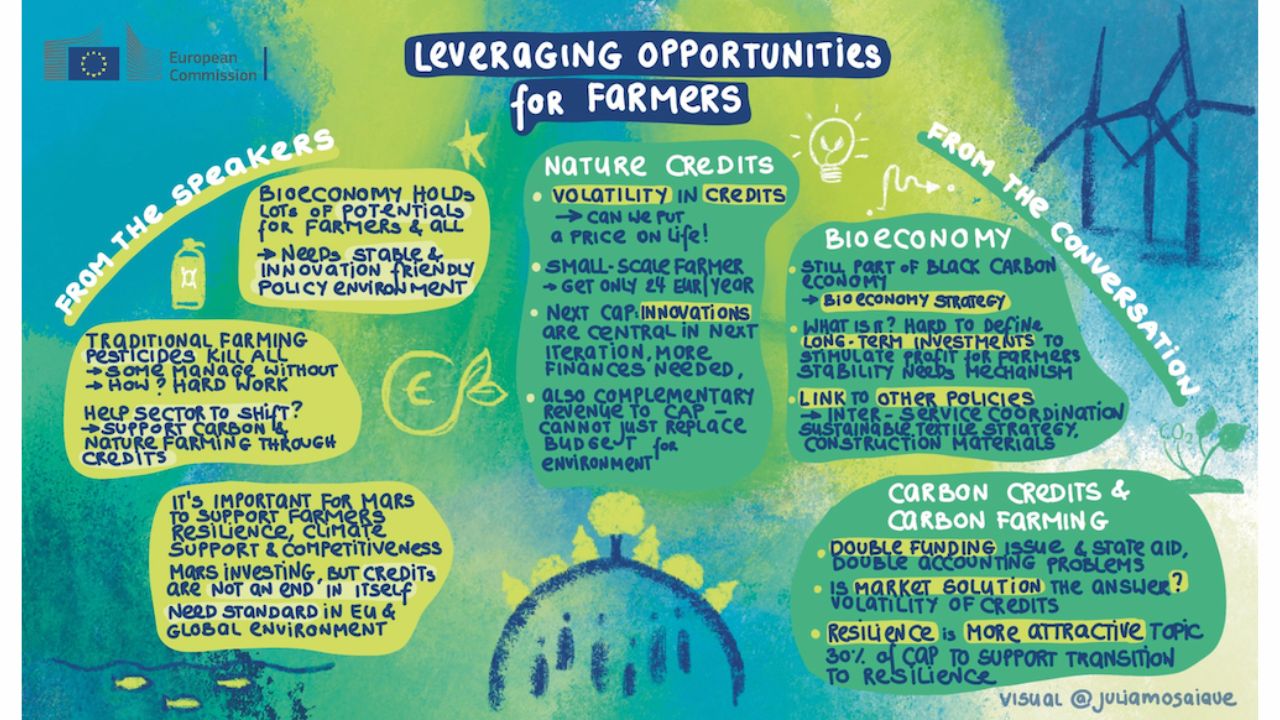

Harvesting – ob durch Sprache, Visualisierung, Poesie, Musik oder andere Ausdrucksformen – ist eine mögliche Antwort auf diese Herausforderung. Es versucht nicht, Komplexität zu vereinfachen. Sondern sie bewohnbar zu machen.

Indem wir dem, was wir spüren, eine Form geben – und indem wir aus dem Rauschen des Gesprächs das herausfiltern, was wirklich resoniert – schaffen wir gemeinsame Bezugspunkte: kollektive Anker für Sinn und Bedeutung.

Harvesting-Briefing – Aufmerksamkeit für das Wesentliche

So haben wir das Konferenz-Team des Tages ins Zuhören und Ernten eingeladen:

- Essenzen aus Vorträgen festhalten

Was ist die Kernbotschaft hinter den Worten?

Welcher Satz, welches Bild, welches Gefühl bleibt bei dir?

Nicht mitschreiben – destillieren. Drei bis fünf Stichpunkte reichen oft. - Fein zuhören im kollektiven Gespräch

Was wird in den Raum gesprochen?

Worum geht es den Menschen – nicht nur im Inhalt, sondern auch im Ton, in der Dringlichkeit?

Halte kurze, lebendige Formulierungen oder Themen fest. Bleib leicht, bleib echt. - Wenn jemand den Raum mit einem Abschlussimpuls bündelt

Was ist das Spürfeld im Raum, während sie oder er spricht?

Welche Fäden oder Bilder werden miteinander verwoben?

Notiere die Essenz – nicht die Zusammenfassung. - Achte auf POA: Patterns – Outliers – Absences

Was zeigt sich immer wieder?

Was überrascht oder bringt einen Funken ins Spiel?

Was wird nicht ausgesprochen – könnte aber bedeutsam sein?

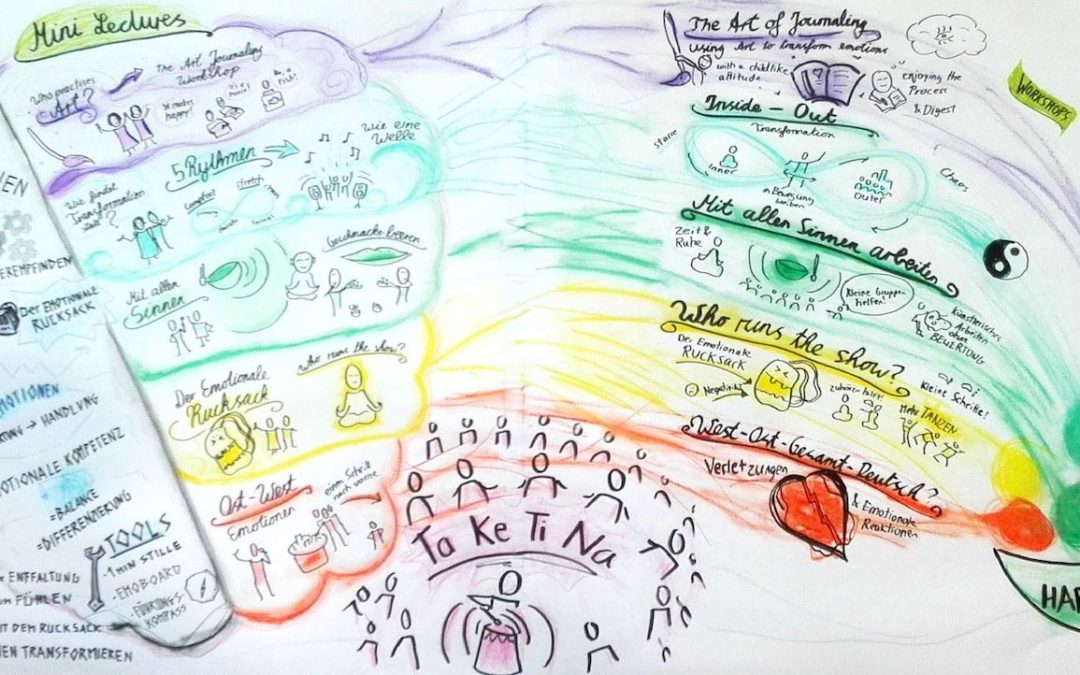

Drei Personen aus dem Team begleiteten das Geschehen über den Tag hinweg und hielten zentrale Beiträge schriftlich fest. Diese Notizen und Eindrücke flossen später in eine visuelle Ernte ein, die zu verschiedenen Momenten mit den Teilnehmenden geteilt wurde – als Spiegel, als Einladung zum Weiterdenken, als kollektive Momentaufnahme.

Mehr als eine Methode – eine innere Haltung

Harvesting ist nicht bloß eine Methode. Es ist eine Haltung und eine Praxis. Es braucht Neugier, Präsenz und ein feines Gespür für das, was zwischen den Zeilen lebt. Es lädt uns ein, aus dem Drang herauszutreten, Dinge sofort „verstehen“ zu müssen – und stattdessen Fragen zu stellen wie:

- Was möchte hier gesehen werden?

- Was wissen wir gemeinsam – das keine:r von uns allein weiß?

- Welche Bedeutung entsteht leise zwischen uns?

- Was ermöglicht klügeres, stimmigeres Handeln – gerade aus dieser Gruppe heraus?

So wird kollektives Ernten zu einer Form gemeinsamer Forschung – zu einer Praxis des Hineinhörens ins Mögliche. Es hilft Gruppen, sich in der Komplexität zu orientieren – nicht durch Vereinfachung, sondern durch Bilder, Muster und Sprache, die sie halten können.

Zuhören, das Zukunft ermöglicht

In meiner Rolle als Lead Harvesterin – im Nachspüren der Praxis dieses Tages – kam immer wieder ein Gedanke zurück:

Kollektives Harvesting löst Unsicherheit nicht auf – aber es macht sie bewohnbar.

Was wäre, wenn es genau das ist, was wir in diesen Zeiten mehr brauchen?

Nicht die Illusion von perfekter Klarheit – sondern gemeinsame Orientierung.

Nicht schnelle Lösungen – sondern ein tieferes Zuhören. Eines, das es ermöglicht, dass Antworten zwischen uns Gestalt annehmen – getragen von dem, was wir gemeinsam spüren, wissen, erkennen und gestalten.

Und wie ist das bei dir?

Wo und wie praktizierst du kollektives Zuhören oder Harvesting – bewusst oder eher intuitiv? Was hilft dir, in komplexen Gruppenprozessen das Wesentliche sichtbar zu machen?

Bei Fragen oder Lust auf Austausch freut sich Julia über eine Nachricht.

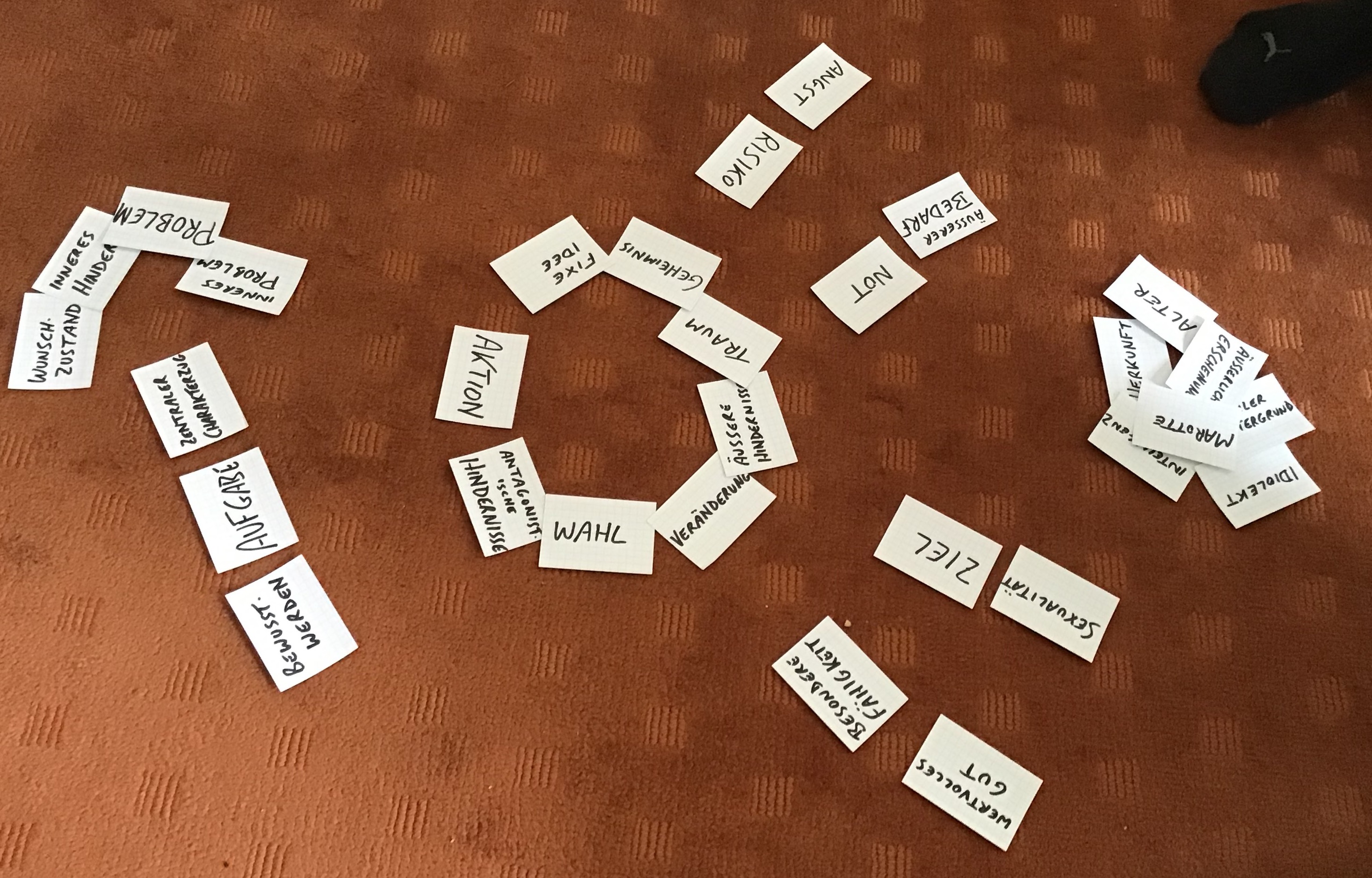

Selbstorganisation läuft nicht immer rund. Manchmal rumpelt es, Impulse und Commitments bleiben unklar oder überlagern sich. Im besten Fall lernen wir daraus, im schlechtesten, sind wir frustriert, ziehen uns zurück und die Dinge versanden. Das SOCIUS Impuls Pitchdeck ist ein Kartenset zum Einspeisen von Ideen und zur Aushandlung von Commitments in selbstorganisierten Teams.

Selbstorganisation läuft nicht immer rund. Manchmal rumpelt es, Impulse und Commitments bleiben unklar oder überlagern sich. Im besten Fall lernen wir daraus, im schlechtesten, sind wir frustriert, ziehen uns zurück und die Dinge versanden. Das SOCIUS Impuls Pitchdeck ist ein Kartenset zum Einspeisen von Ideen und zur Aushandlung von Commitments in selbstorganisierten Teams.

Und was kann für Erleichterung sorgen, wenn der berühmte rosa Elefant im Raum steht und keine:r ihn anspricht?

Und was kann für Erleichterung sorgen, wenn der berühmte rosa Elefant im Raum steht und keine:r ihn anspricht?