Kann Trauer chronisch krank machen?

In unserem letzten SOCIUS salon “Gesunde Kranke” berichtete eine teilnehmende Person, dass ihr Sohn vor sechs Jahren gestorben sei und sprach von Trauer als chronischer Erkrankung. Als Trauerbegleiterin und Mitinitiatorin unserer SOCIUS salons rund um das Thema von chronischen Erkrankungen und Arbeit hatte ich genau darüber auch schon nachgedacht.

Trauer ist eine der tiefsten und komplexesten menschlichen Erfahrungen. Wir alle werden im Laufe unseres Lebens mit Verlust konfrontiert, und jede:r von uns trauert auf eine ganz eigene Weise. Dennoch gibt es auch ein ähnliches Erleben von Trauernden, nicht umsonst sind Trauergruppen Orte, in denen trotz so unterschiedlicher Verluste Verbundenheit entsteht.

Doch was, wenn Trauer nicht nur ein vorübergehendes Gefühl ist? Was, wenn sie sich zu einem langanhaltenden, chronischen Zustand entwickelt?

Trauer als andauernde Begleiterin

Seit einigen Jahren gibt es auch eine offizielle Diagnose: Die Anhaltende Trauerstörung (Prolonged Grief Disorder, PGD).

Laut International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), also der internationalen Klassifikation psychischer Störungen, kann die anhaltende Trauerstörung bereits nach einem halben Jahr Trauer diagnostiziert werden. Allerding gehören hier noch weitere Beschwerden hinzu wie die ausgeprägte Sehnsucht nach der verstorbenen Person, welche begleitet wird durch starke emotionale Schmerzen wie z. B. Traurigkeit, Schuldgefühle, Wut, Verleugnung, Schwierigkeiten, den Tod anzunehmen, das Gefühl, einen Teil des eigenen Selbst verloren zu haben, die Unfähigkeit, eine positive Stimmung zu erleben, emotionale Taubheit, Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit sozialen und anderen Aktivitäten. Und die Trauerreaktion übersteigt die erwarteten sozialen, kulturellen oder religiösen Normen für die Kultur und den Kontext des Einzelnen. (Quelle: Deutscher Kinderhospizverein e.V.)

Laut Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-5) wird die anhaltende Trauerstörung erst nach über einem Jahr anhaltender Trauer diagnostiziert, auch hier muss sie einher gehen mit starkem Verlangen nach der verstorbenen Person und eine Art Obsession auf die verstorbenen Person mit sich bringt, die zu starkem Leid und Funktionseinschränkungen einhergeht.

Die Diagnosemöglichkeiten sind nicht unumstritten. Einerseits können sie Zugang zu professioneller Hilfe erleichtern und eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen absichern, andererseits bergen sie das Risiko weiterer Stigmatisierungen von Trauernden.

Erfahrene Trauerbegleiter:innen wissen ebenso wie Betroffene, dass Trauerprozesse oft sehr viel länger als ein Jahr dauern, manchmal ein Leben lang und sich vor allem die Art, wie wir damit umgehen, verändert. (Siehe auch Gute Trauer – Aeternitas e.V.)

Wir wissen also, dass Trauer in Wellen kommt und auch diese verändern sich. Der Frage “Trauerst du immer noch?” kann ganz ohne Diagnose mit “Ja, meine Person ist ja auch immer noch tot.” beantwortet werden und lässt, den einen oder die andere durch die innewohnende Wahrheit vielleicht etwas zusammen zucken.

Wenn Trauer der Preis für Liebe ist, und Liebe bleibt, dann bleibt auch Trauer. Ganz ohne zur Krankheit zu werden, sondern zu einer integrierten Lebensrealität.

Andere offizielle Diagnosen, die auf chronische Erkrankungen im Zusammenhang mit Trauer hinweisen, sind die Anpassungsstörung, die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und Depressionen.

Trauer kann natürlich auch körperliche Symptome auslösen, wie z. B. Erschöpfung, Schlafstörungen, chronische Schmerzen oder Verdauungsprobleme. Diese Symptome können langfristig bestehen und einer chronischen Erkrankung ähneln.

Neurobiologische Studien zeigen, dass Trauer das Gehirn ähnlich beeinflussen kann wie chronischer Stress oder Depressionen. Insbesondere das limbische System (verantwortlich für Emotionen) und das Belohnungssystem werden durch Trauerprozesse stark beansprucht, was zu einer Art neurologischer „Erschöpfung“ führen kann. Hier könnt Ihr einen interessanten Artikel dazu lesen, bzw. Podcast hören.

Trauer in Arbeitskontexten und Organisationen

Menschen jedoch, die anhaltende Trauer erleben, stoßen oft auf Schwierigkeiten in der Arbeitswelt, insbesondere wenn keine unterstützenden Strukturen vorhanden sind. Viele berichten von Leistungsabfall, kognitiven Einschränkungen oder dem Gefühl, sich nicht wieder vollständig einfügen zu können. In manchen Fällen kann sich das in einer Art „Dauer-Ausgrenzung“ äußern, ganz ähnlich wie bei anderen chronischen Erkrankungen.

Es gibt Betroffene, die ihre Trauer als „lebenslange Krankheit“ beschreiben und die nicht einfach „geheilt“ werden kann; ganz ohne eine ICD-11 Diagnose zu haben, oder eine Störung. Und ähnlich wie bei chronischen Erkrankungen kann Trauer auch unsichtbar sein oder werden, es gibt gute und schlechte Phasen, und soziale Unterstützung sowie Anpassungen im Arbeits- und Lebensumfeld spielen eine große Rolle bei der Bewältigung.

Nicht nur in unserer Kultur gibt es oft wenig Raum für Trauer. Nach einer gewissen Zeit wird erwartet, dass Menschen wieder „funktionieren“. Diese Erwartungshaltung kann Druck auf Trauernde ausüben, ihre Gefühle zu verdrängen, anstatt sie in ihren Alltag zu integrieren.

Trauer ist aber nicht linear. Ihr wellenartiger Charakter ist mal sanft, mal donnert er mit der Wucht eines Tsunamis über die Trauernden hinweg. Es gibt keine „richtige“ oder „falsche“ Art zu trauern, und es gibt keinen Zeitplan, dem man folgen muss.

Akzeptanz als Schlüssel

Sowohl chronische Erkrankungen als auch Trauer haben etwas mit Akzeptanz zu tun. Es geht nicht darum, sie „loszuwerden“, sondern zu lernen, mit ihnen zu leben, sie zu integrieren und ihnen Raum zu geben.

Ein sanfterer Blick auf die Welt

In einer Welt, die oft von Härte und Polarisierung geprägt ist, brauchen wir mehr denn je einen sanfteren, akzeptierenderen Blick – auf Trauer, auf Krankheit, auf all das, was nicht einfach verschwindet, sondern mit uns weitergeht.

Wie können wir sanfter werden?

Sanftheit und Akzeptanz entstehen in den kleinen, alltäglichen Begegnungen. In der Art, wie wir einander zuhören. Wie wir Trauer oder Schmerz und Krankheit nicht sofort „wegmachen“ wollen, sondern “einfach” aushalten.

Genau dafür gibt es unsere SOCIUS salons – als Orte für Begegnung, Austausch und Zuhören.

Autorin Nicola Kriesel

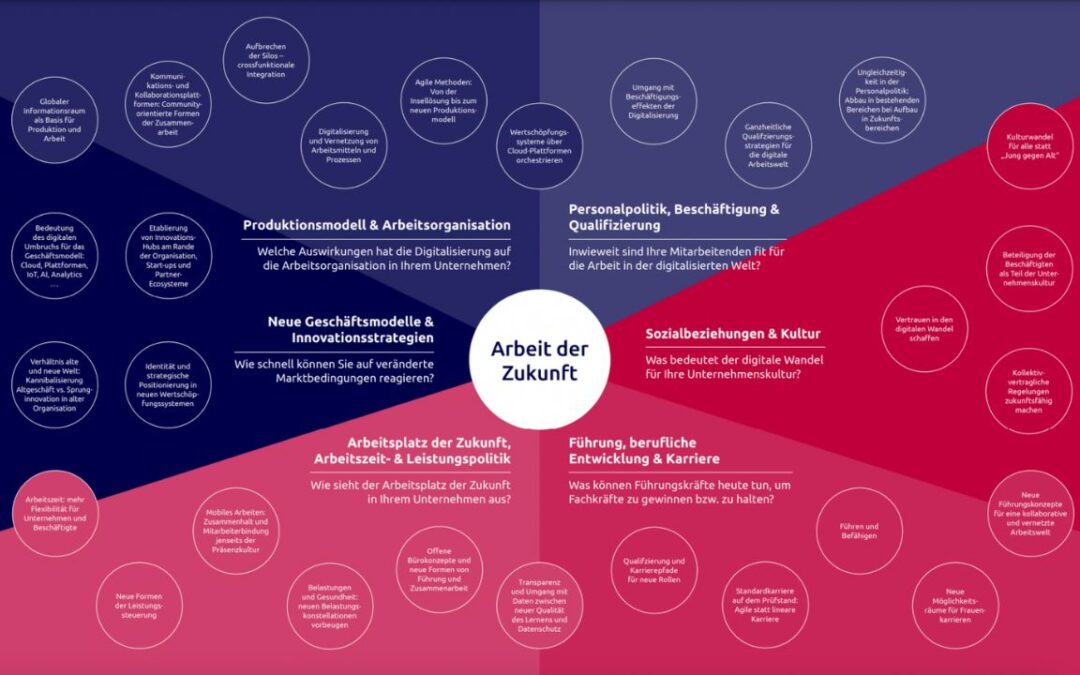

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Personalpolitik, Beschäftigung & Qualifizierung

Die „Blase“ folgt der Idee eines geschlossenen Systems, einer Sphäre, die ihr Inneres vor den Stürmen der Welt schützt. Ihre Membran ist darauf ausgelegt, Komplexität zu reduzieren und Impulse von und in die Außenwelt zu begrenzen. Sie ist resilient, nicht weil sie sich anpasst, sondern weil sie sich einkapselt. Die Blase ist ein Raum fokussierter Beziehungen. Ideelle Gemeinschaften und Kollektive haben die Qualität von Blasen – sie werden als Gegenwelten, als „Islands of Sanity“ (Meg Wheatley) errichtet – im besten Fall werden sie zu Orten der Selbstentfaltung und utopischen Inkubation.

Die „Blase“ folgt der Idee eines geschlossenen Systems, einer Sphäre, die ihr Inneres vor den Stürmen der Welt schützt. Ihre Membran ist darauf ausgelegt, Komplexität zu reduzieren und Impulse von und in die Außenwelt zu begrenzen. Sie ist resilient, nicht weil sie sich anpasst, sondern weil sie sich einkapselt. Die Blase ist ein Raum fokussierter Beziehungen. Ideelle Gemeinschaften und Kollektive haben die Qualität von Blasen – sie werden als Gegenwelten, als „Islands of Sanity“ (Meg Wheatley) errichtet – im besten Fall werden sie zu Orten der Selbstentfaltung und utopischen Inkubation. transformative Wirkung erst dann realisiert wird, wenn sie in das übergeordnete „Mutter-System“ zurückschwappt. Bis dahin ist ihre Transformation vor allem Selbsttransformation. Viele Initiativen und Organisationen haben in der anhaltenden COVID Brandung die Decke über den Kopf gezogen und in ihren Blasen überwintert. Einige von ihnen kommen mit der Zeit verändert heraus, mit neuen Ideen und Schwung für sozialen Wandel. Andere sind zu Echokammern und selbstreferentiellen Systemen geworden. Blasen haben transformatives Potential, aber nicht jede Blase ist am Ende transformativ.

transformative Wirkung erst dann realisiert wird, wenn sie in das übergeordnete „Mutter-System“ zurückschwappt. Bis dahin ist ihre Transformation vor allem Selbsttransformation. Viele Initiativen und Organisationen haben in der anhaltenden COVID Brandung die Decke über den Kopf gezogen und in ihren Blasen überwintert. Einige von ihnen kommen mit der Zeit verändert heraus, mit neuen Ideen und Schwung für sozialen Wandel. Andere sind zu Echokammern und selbstreferentiellen Systemen geworden. Blasen haben transformatives Potential, aber nicht jede Blase ist am Ende transformativ.