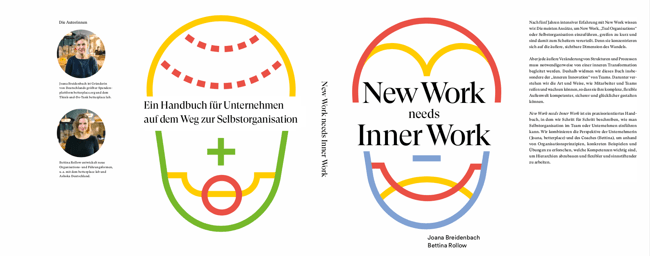

Bettina Rollow hat zusammen mit Joana Breitenbach das Buch „New Work needs Inner Work“ geschrieben. Das Buch gibt einen sehr praxisgeleiteten Einblick, wie Organisationen den Weg in Richtung Selbstorganisation einschlagen können, welche Rolle dabei emotionale Kompetenzen spielen und wie wir uns auf eine gemeinsame Reise begeben können, diese in uns zu stärken. Bettina (38) ist Organisationsentwicklerin und entwickelt neue Formen der Führung und Zusammenarbeit. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen in der Corporate Welt und arbeitet viel mit gemeinnützigen Organisationen und Start-Ups zusammen.

Bettina ist die Schulfreundin von Ralphs Frau und die Patentante seines Sohnes, weswegen er sie mit besonderer Freude interviewte:

Ralph: Ihr sprecht viel von Prinzipien und flexibler Anpassung. Wie seid ihr auf eure Prinzipien gekommen?

Bettina: Ich empfinde Prinzipien als universeller und allumfassender als methodische Modelle und Regeln. Beide sind oft nur für ganz spezifische Situationen anwendbar, da sie oft auf Annahmen beruhen, die bestimmte Aspekte der heutigen Welt fixieren und damit Komplexität reduzieren. Prinzipien beschreiben für mich eine Bewegung und keinen Zustand. Damit können wir mehr Komplexität verarbeiten. In unserer heutigen Zeit, in der wir die aktuelle Komplexität nicht mehr kontrollieren, sondern nur navigieren können, sind Prinzipien für mich das ideale Navigationsinstrument.

Ralph: Wie helfen uns Prinzipien beim Navigieren?

Bettina: Prinzipien beschreiben eine Bewegung, die sich in verschiedenen Zuständen ausdrückt. Ein Beispiel ist: Alle Menschen pendeln zwischen einem Grundbedürfnis nach Sicherheit und einem Grundbedürfnis nach Wandel und Veränderung. Über dieses Prinzip lassen sich viele individuelle Verhaltensmuster erklären – und es erlaubt uns gleichzeitig in der Vielfalt eine gemeinsame Sprache zu finden. Damit können wir auch schwierige Dialoge leichter gemeinsam gestalten und nach Lösungen suchen – egal wie unterschiedlich wir Sicherheit und Wandel in unserem Leben ausprägen.

Ralph: Ich habe manchmal den Eindruck, dass Persönlichkeitsentwicklung bei New Work zu einer Art Zwang wird, die nächste Anforderung, der die „moderne Mitarbeiter*in“ gerecht werden soll. Teilst du diese Befürchtung?

Bettina: Ja, in dem Sinne, dass für mich jeder New Work Prozess ein Lern- und Entwicklungsprozess ist. Und in diesem müssen wir gemeinsam darauf achten, dass jede Mitarbeiterin Unterstützung bekommt und in ihrer Perspektive und ihrem Erleben ernst genommen wird. Gleichzeitig müssen wir aber auch offen bleiben für den Fakt, dass es Mitarbeiter geben wird, die sich im Prozess entscheiden, das New Work nichts für sie ist. In meiner Erfahrung verlassen 10 – 20 % der Mitarbeiter das Unternehmen, während oder nach Vollendung des New Work Prozesse. Mir ist hier immer wichtig, dies nicht als Scheitern der Personen zu sehen, sondern als Erfolg zu einer gemeinsamen Klarheit gekommen zu sein, ob New Work für mich passt oder nicht.

Ralph: Was sind wichtige Orientierungspunkte für die Frage, ob Organisationen den Weg zur Selbstorganisation einschlagen oder sich doch eher auf traditionelle Hierarchien verlassen sollten?

Bettina: Für mich ist der New Work Prozess, ein Prozess in dem wir als Organisation besser verstehen welche Werte und Bedürfnisse uns in Zusammenarbeit und Führung wichtig sind. Und daraus leite ich im letzten Drittel des Prozesses mit Teams neue Strukturen und Prozesse ab. Wenn wir feststellen, dass eine funktionale Hierarchie hier besser passt als Selbstorganisation – dann entwickelt wir diese. Für mich ist New Work, wenn wir leben was uns wichtig ist, dafür sorgen, dass wir zur Verfügung stellen was wir brauchen und gemeinsam die Kompetenzen entwickeln, die uns nachhaltig erfolgreich machen. Eine Kongruenz zwischen der äußeren und inneren Dimension der Zusammenarbeit.

Ralph: Und was ärgert dich an der aktuellen New-Work Debatte am meisten?

Bettina: Wenn New Work auf Kickertische, flexible Arbeitszeiten und den Bürohund reduziert wird. Oder wenn es so erscheint, als müssten wir einfach das nächste Zusammenarbeitsmodell uns überstülpen und schon klappt es. New Work ist für mich ein ganzheitlicher Entwicklungsprozess, der sich nicht alleine über äußere Veränderungen steuern und umsetzen lässt. New Work needs inner Work.

Ralph: Euer Buch wurde über Crowdfunding finanziert. Hast du Tipps für Nachahmer*innen?

Bettina: Ja – Netzwerke und Multiplikatorinnen gewinnen. Wir haben unseren Erfolg auch vor allem all denen zu verdanken, die uns unterstützt haben, indem sie unsere Kampagne geteilt haben. Für uns war dies der Schlüssel zum Erfolg. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an SOCIUS und alle, die uns über diesen Weg unterstützt haben.

Ralph: Euer Buch ist sehr zugänglich und sympathisch geschrieben. Vielen Dank!

Ralph Piotrowski beschäftigt sich bei SOCIUS mit emotionalen Dynamiken in Teams und Organisationen, die sich auf den Weg zur Selbstorganisation befinden. Die Frage, wie wir einen guten Umgang mit unserem emotionalen Rucksack finden, ist zudem eine fruchtbare Schnittmenge zu seiner Arbeit als Paartherapeut.