Wenn Kunsttherapie und Organisationsentwicklung einander begegnen

Was passiert, wenn wir die gewohnte Kontrolle verlieren und stattdessen Raum geben – für Fehler, für Nicht-Wissen, für das Ungeplante? Beim SOCIUS labor in Hamburg sind wir genau dieser Frage nachgegangen – mit Impulsen aus der Kunsttherapie und der Organisationsentwicklung.

Organisationsentwicklung meets Kunsttherapie – unter diesem Dach fand das SOCIUS labor in Hamburg mit Annika Trosien und Hannah aus dem SOCIUS Team statt. Im Zentrum stand die Frage: Wie gehen wir mit (vermeintlichen) Fehlern um – in Organisationen und als Prozessbegleiter:innen –, wenn der „richtige Schritt“ oder die „richtige Lösung“ immer schwerer vorhersehbar ist?

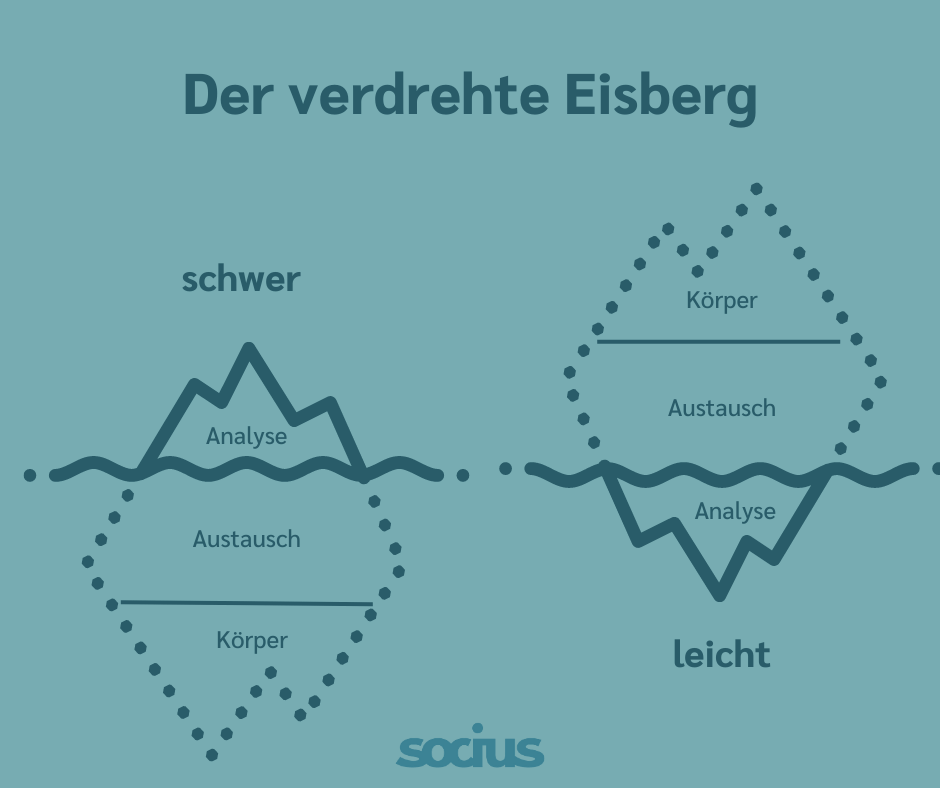

Aus der Perspektive der Organisationsentwicklung haben wir uns dabei von Otto Scharmers U-Prozess und dem Konzept der Psychologischen Sicherheit von Amy Edmondson leiten lassen. Präsenz, Offenheit und eine gelebte Lernkultur bilden hier die Grundlage. Was Veränderungen verhindert, sind vorschnelle Urteile, zynischer Rückzug und die Angst vor Bewertung – alles auch Ausdruck einer unsicheren Teamkultur. Wo Teams hingegen überzeugt sind, dass es sicher ist, sich zwischenmenschlich mutig zu zeigen, sinken diese Barrieren. Verletzlichkeit zeigen zu dürfen, offen sprechen und zuhören zu können – das ermöglicht nicht nur Lernen, sondern auch das schöpferische Potenzial von Fehlern zu nutzen.

Annika Trosien hat mit ihren künstlerischen Übungen Räume geöffnet, in denen sich genau das erleben ließ: Was passiert, wenn etwas nicht gelingt – oder ganz anders wird als geplant? Wie gehe ich damit um, wenn ich mit je einem Wachsmalblock in jeder Hand gleichzeitig eine liegende Acht zeichnen soll – und es bei der Nachbarin scheinbar besser klappt? Langsamer werden, den Blick von außen nach innen richten, den Vergleich loslassen – das waren einige der Erkenntnisse, die ganz konkret spürbar wurden.

Besonders eindrücklich war die Übung mit dem „perfekten Kreis“: Zuerst einige Minuten lang mit größter Sorgfalt am eigenen Kreis arbeiten – und ihn dann weitergeben. Eine andere Person sollte nun absichtlich einen massiven „Fehler“ hinzufügen. Eine echte Zumutung – und genau deshalb so aufschlussreich. Denn danach kam das Bild zurück, und es entstand die Möglichkeit, um etwas Neues zu gestalten, das die Veränderung nicht nur akzeptiert, sondern integriert.

Im Raum waren nun ganz unterschiedliche Gefühle: Traurigkeit über das Verlorene, Frust über zerstörte Perfektion – aber auch Leichtigkeit, Spielfreude, Neugier. Die Kunst hat dabei geholfen, das Gefühl von Scheitern, Scham und Angst zu transformieren. Respekt und Demut vor dem Prozess – aber auch vor der Idee des Neuen – haben diesen Wandel spürbar gemacht. Erwartungen loslassen, den eigenen Anspruch hinterfragen, sich auf das Unbekannte einlassen: All das hat den Blick auf Transformation verändert.

Neben den individuellen Reflexionen hat sich mit Blick auf Organisationen eines deutlich gezeigt: Veränderung braucht Zeit. Zeit zum Loslassen, zum Wertschätzen, zum Anerkennen. Schuld und Scham blockieren Veränderung. Aber wenn Freiräume entstehen, in denen Teilhabe und Spiel möglich sind, dann entsteht auch das, was Zukunft braucht: Vertrauen, Verbindung – und neue Ideen.

Vielleicht ist genau das der Anfang von Veränderung: wenn wir bereit sind, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit allen Sinnen zu lernen – und uns auch dort zu zeigen, wo noch nichts „perfekt“ ist.

Autorin Hannah Kalhorn

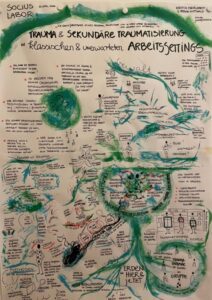

Gegenwärtig diskutiert und zum Teil eingefordert wird ein traumasensibler Umgang miteinander im Arbeitszusammenhang. Konkret bedeutet dies,

Gegenwärtig diskutiert und zum Teil eingefordert wird ein traumasensibler Umgang miteinander im Arbeitszusammenhang. Konkret bedeutet dies,

Und was kann für Erleichterung sorgen, wenn der berühmte rosa Elefant im Raum steht und keine:r ihn anspricht?

Und was kann für Erleichterung sorgen, wenn der berühmte rosa Elefant im Raum steht und keine:r ihn anspricht?

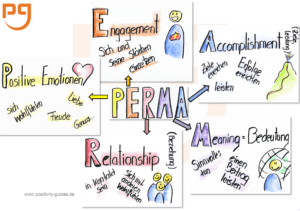

Während klassische Ansätze von Therapie, Beratung und Coaching in der Regel eher darauf ausgerichtet sind, Probleme zu beseitigen und Leid zu mindern, fragt die von Martin Seligman begründete Positive Psychologie: Was braucht es an Bedingungen und Zutaten, dass Menschen aufblühen und ihr Potenzial entfalten können? Dem Menschenbild einer Pflanze, die wachstumsfördernde Bedingungen braucht, um sich optimal zu entwickeln und ganz zur Blüte zu kommen, stellte Carolin die Metapher von Organisationen als Ökosystem gegenüber, die eine inhärente Lebendigkeit besitzen, sich von innen heraus weiterzuentwickeln und ihr Potenzial zu entfalten. Stichworte, die auftauchten, ein solch lebendiges Organisationssystem zu beschreiben, waren Kooperation, Durchlässigkeit, Vielfalt der Beziehungen, Wechselwirkung, Feedback, Begrenzung und Selbstorganisation.

Während klassische Ansätze von Therapie, Beratung und Coaching in der Regel eher darauf ausgerichtet sind, Probleme zu beseitigen und Leid zu mindern, fragt die von Martin Seligman begründete Positive Psychologie: Was braucht es an Bedingungen und Zutaten, dass Menschen aufblühen und ihr Potenzial entfalten können? Dem Menschenbild einer Pflanze, die wachstumsfördernde Bedingungen braucht, um sich optimal zu entwickeln und ganz zur Blüte zu kommen, stellte Carolin die Metapher von Organisationen als Ökosystem gegenüber, die eine inhärente Lebendigkeit besitzen, sich von innen heraus weiterzuentwickeln und ihr Potenzial zu entfalten. Stichworte, die auftauchten, ein solch lebendiges Organisationssystem zu beschreiben, waren Kooperation, Durchlässigkeit, Vielfalt der Beziehungen, Wechselwirkung, Feedback, Begrenzung und Selbstorganisation. P

P Die zentrale Überlegung, die dem PERMALead Ansatz zugrunde liegt, lautet: Inwieweit ist mein Selbstbild kohärent mit dem, wie ich von außen wahrgenommen werde? Und dabei steht nicht eine vermeintlich objektive Bewertung im Vordergrund, sondern die hilfreiche Frage: Finde ich, dass Dein Verhalten / das Verhalten meiner Führungskraft stimmig ist in ihrer und meiner Welt? Somit geht es um Rückmeldungen zu wahrgenommenem Verhalten und ein Kohärenzerleben, aber nicht um Rückmeldungen zur Persönlichkeit. Dafür braucht es gleichzeitig von Seiten der Führungskraft auch die Selbstmitteilung: Wie sehe ich mich eigentlich selbst in Bezug auf diese Prinzipien, die für mich einen Werte- und Zielrahmen darstellt? Und inwiefern bin ich mir meiner Kompetenzen bewusst und kann mich anderen gegenüber auch erklären – um hier nicht als möglicherweise arrogant rüberzukommen?

Die zentrale Überlegung, die dem PERMALead Ansatz zugrunde liegt, lautet: Inwieweit ist mein Selbstbild kohärent mit dem, wie ich von außen wahrgenommen werde? Und dabei steht nicht eine vermeintlich objektive Bewertung im Vordergrund, sondern die hilfreiche Frage: Finde ich, dass Dein Verhalten / das Verhalten meiner Führungskraft stimmig ist in ihrer und meiner Welt? Somit geht es um Rückmeldungen zu wahrgenommenem Verhalten und ein Kohärenzerleben, aber nicht um Rückmeldungen zur Persönlichkeit. Dafür braucht es gleichzeitig von Seiten der Führungskraft auch die Selbstmitteilung: Wie sehe ich mich eigentlich selbst in Bezug auf diese Prinzipien, die für mich einen Werte- und Zielrahmen darstellt? Und inwiefern bin ich mir meiner Kompetenzen bewusst und kann mich anderen gegenüber auch erklären – um hier nicht als möglicherweise arrogant rüberzukommen?

Eine besonders alltagstaugliche Übung ist die Wadenpumpe, die nach langem Sitzen das Blut wieder besser zirkulieren lässt. Dazu stehen wir auf, und wippen vom Stand auf dem gesamten Fuß auf die Zehenspitzen und wieder zurück mit einigen Wiederholungen.

Eine besonders alltagstaugliche Übung ist die Wadenpumpe, die nach langem Sitzen das Blut wieder besser zirkulieren lässt. Dazu stehen wir auf, und wippen vom Stand auf dem gesamten Fuß auf die Zehenspitzen und wieder zurück mit einigen Wiederholungen. dazu ein, in nur ein paar Minuten alles aufzuschreiben, wofür wir in unserem Leben Dankbarkeit empfinden. Auch hier geht es darum, sich der eigenen Ressourcen und Kraftquellen bewusst zu werden.

dazu ein, in nur ein paar Minuten alles aufzuschreiben, wofür wir in unserem Leben Dankbarkeit empfinden. Auch hier geht es darum, sich der eigenen Ressourcen und Kraftquellen bewusst zu werden.

kann verglichen werden mit einer Landkarte, dort kann gesehen werden, wo Straßen, Besiedlungen, Felder, Wälder, Seen, Großstädte sind, sie ergeben ein Muster auf dem Papier, u.a. weil z.B. Städte immer als rote große Punkte dargestellt werden, während Landstraßen gelbe Striche sind, Wälder dunkelgrün, Landstriche mit Feldern eher hellgrün und Wasser blau. Wir erkennen diese Muster wieder, wenn wir auf unterschiedliche Landkarten schauen. Und doch ist das, was wir real in der Welt sehen, viel mehr und differenzierter als eine Landkarte. Abgesehen davon gibt es für unterschiedliche Bewegungsarten auch unterschiedliche Landkarten: Schifffahrtskarten sehen ganz anders aus als Wanderkarten, die sich wiederum von Radkarten und Autokarten unterscheiden. Und dennoch können wir uns, wenn wir die Muster der verschiedenen Karten studiert haben, einerseits auf den Karten und andererseits, vor allem aber, mit ihnen auch in der Welt orientieren.

kann verglichen werden mit einer Landkarte, dort kann gesehen werden, wo Straßen, Besiedlungen, Felder, Wälder, Seen, Großstädte sind, sie ergeben ein Muster auf dem Papier, u.a. weil z.B. Städte immer als rote große Punkte dargestellt werden, während Landstraßen gelbe Striche sind, Wälder dunkelgrün, Landstriche mit Feldern eher hellgrün und Wasser blau. Wir erkennen diese Muster wieder, wenn wir auf unterschiedliche Landkarten schauen. Und doch ist das, was wir real in der Welt sehen, viel mehr und differenzierter als eine Landkarte. Abgesehen davon gibt es für unterschiedliche Bewegungsarten auch unterschiedliche Landkarten: Schifffahrtskarten sehen ganz anders aus als Wanderkarten, die sich wiederum von Radkarten und Autokarten unterscheiden. Und dennoch können wir uns, wenn wir die Muster der verschiedenen Karten studiert haben, einerseits auf den Karten und andererseits, vor allem aber, mit ihnen auch in der Welt orientieren.  1 –

1 –  In jedem Zentrum gibt es ein Muster, das die Energie nach innen wendet, eines, das sie nach außen wendet und eines, das die Energie blockiert. Die jeweiligen Muster an der Seite werden Flügel genannt und haben ebenfalls Einfluss auf das eigene Muster. Weitere Ausführungen bedürfen intensiverer Befassung, wer dazu was lesen will, findet hier weitere Einsichten:

In jedem Zentrum gibt es ein Muster, das die Energie nach innen wendet, eines, das sie nach außen wendet und eines, das die Energie blockiert. Die jeweiligen Muster an der Seite werden Flügel genannt und haben ebenfalls Einfluss auf das eigene Muster. Weitere Ausführungen bedürfen intensiverer Befassung, wer dazu was lesen will, findet hier weitere Einsichten:

Mit

Mit