Diversity is not about them. It’s about you!

Diversitäts-und Diskriminierungsensibilität muss Hand in Hand gehen mit einem machtkritischen Diskurs in Organisation. Darin waren sich die 15 Teilnehmenden des Socius labor online am 16.9.21 weitestgehend einig. Gleichzeitig wurde in der vorwiegend weiß geprägten Bildungsgruppe deutlich, daß der Wunsch nach machtkritischem Umgang für diversität-und diskriminierungsensibles Verhalten immer bei uns selbst anfängt.

So hatte unsere Laborgästin Hannah Gedamu auch die Überschrift: „Diversity is not about them. It’s about you!“ gewählt um von vornherein deutlich zu machen, daß es in diesem Labor nicht um „die anderen“ geht, sondern wir mit uns selbst arbeiten.

Projekt zur diversitätsorientierten Personalarbeit

Hannah Gedamu arbeitet in Berlin bei einem Verein der die berufliche Teilhabe von Menschen mit (familiärer) Migrationsgeschichte und/oder Diskriminierungserfahrungen fördert und Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor dabei unterstützt sich diversitätsorientiert auszurichten. Das Projekt „Diversitätsorientierte Personalarbeit in der Berliner Verwaltung und Unternehmen“, in dem sie arbeitet, hat das übergeordnete Ziel, den Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte und Menschen, die von Rassismus betroffen sind in Berliner Verwaltung und Unternehmen zu erhöhen. Hannah und ihr Team unterstützen vier ausgewählte Berliner Behörden und Unternehmen dabei, ihre Kompetenzen im Hinblick auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen im Kontext von Vielfalt zu erweitern sowie ihre gesetzlichen Aufträge zu erfüllen. Die Beratung wird im Rahmen der Zusammenarbeit und auf den Bedarf der jeweiligen Organisation abgestimmt und ausgestaltet. Sie umfasst die Beratung und Begleitung der Entwicklung von Verfahren und Strukturen (insbesondere im Bereich Personalarbeit) zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationsgeschichte in den Organisationen, Schulungen, Workshops und Einzelcoachings zu unterschiedlichen Aspekten von diversitätsorientierter Organisationsentwicklung für Führungskräfte und Beschäftigte, und die Vernetzung mit Migrant:innenorganisationen. Die Beratung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Steuerungsgruppen in den einzelnen Behörden, die jeweils für das Projekt gegründet wurden.

Die Notwendigkeit ihrer Arbeit unterlegte Hannah mit Zahlen: laut repräsentativer Befragung, haben nur 12 Prozent der Beschäftigten in der Bundesverwaltung einen Migrationshintergrund; laut einer Piloterhebung sind in der Berliner Verwaltung nur 3 Prozent der Beschäftigten in Führungsebenen People of Color. Schnell wurde uns klar welche Mammutaufgabe in Sachen Entwicklung und Veränderung noch vor uns liegt.

In ihrem Input wies sie vor allem darauf hin, daß es in ihrer Arbeit nicht so sehr um die Beschäftigung mit der Sensibilisierung einzelner geht, wenn auch ihr Team als Teil der Beratung punktuell und wo notwendig critical-whiteness Schulungen durchführt, sondern um die Verhinderung und Beseitigung von Diskriminierung und die Förderung einer Kultur der Wertschätzung von Vielfalt als durchgängiges Leitprinzip bei ausgewählten Maßnahmen in den vier Behörden. Hannah berichtete von Beratungsprozessen, die z.B. die Verankerung von Diversitätskompetenzen in Anforderungsprofilen und Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte als Schwerpunkte haben, um die sich ständig wiederholende Kreisläufe von “das System reproduziert sich selbst” (weiß, cis, able-bodied,) zu durchbrechen. In dem Zusammenhang nannte sie auch eine Reihe von anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel die “Candidate Journey”, die anhand von beispielhaft ausgewählten Stellen den Weg einer Bewerber:in vom ersten Kontaktpunkt mit einer Organisation bis hin zu Abschluss des Bewerbungsverfahrens analysiert und nachfolgend Gutachten erstellt und Empfehlungen ausspricht. Diese Bestandsaufnahme inkludiert die Analyse von Stellenausschreibungen, Anforderungsprofilen, internen Leitfäden zur Stellenbesetungsverfahren, Leitfäden für Auswahlinstrumente und Korrespondenzen mit den Bewerber:innen.

Allyship

Nachdem wir uns hier mit Fragen und Antworten der Materie genähert hatten, wendeten wir uns dem so genannten „Allyship“ zu: den Allianzen, die Menschen mit mehr Privilegien als Verbündete eingehen können mit Menschen mit weniger Privilegien.

Hierbei ist es vor allem wichtig sich immer bewußt zu bleiben darüber, daß Allyship eine Entscheidung ist, die ich als privilegierte Person auch wieder aufgeben kann (also ist „Ally sein“ an sich schon ein Privileg), während ich wenn ich eine Person bin, die das Ziel von Diskriminierung ist, keine Entscheidung habe, wann ich mich innerhalb der „Diversitätsdimensionen“ bewege.

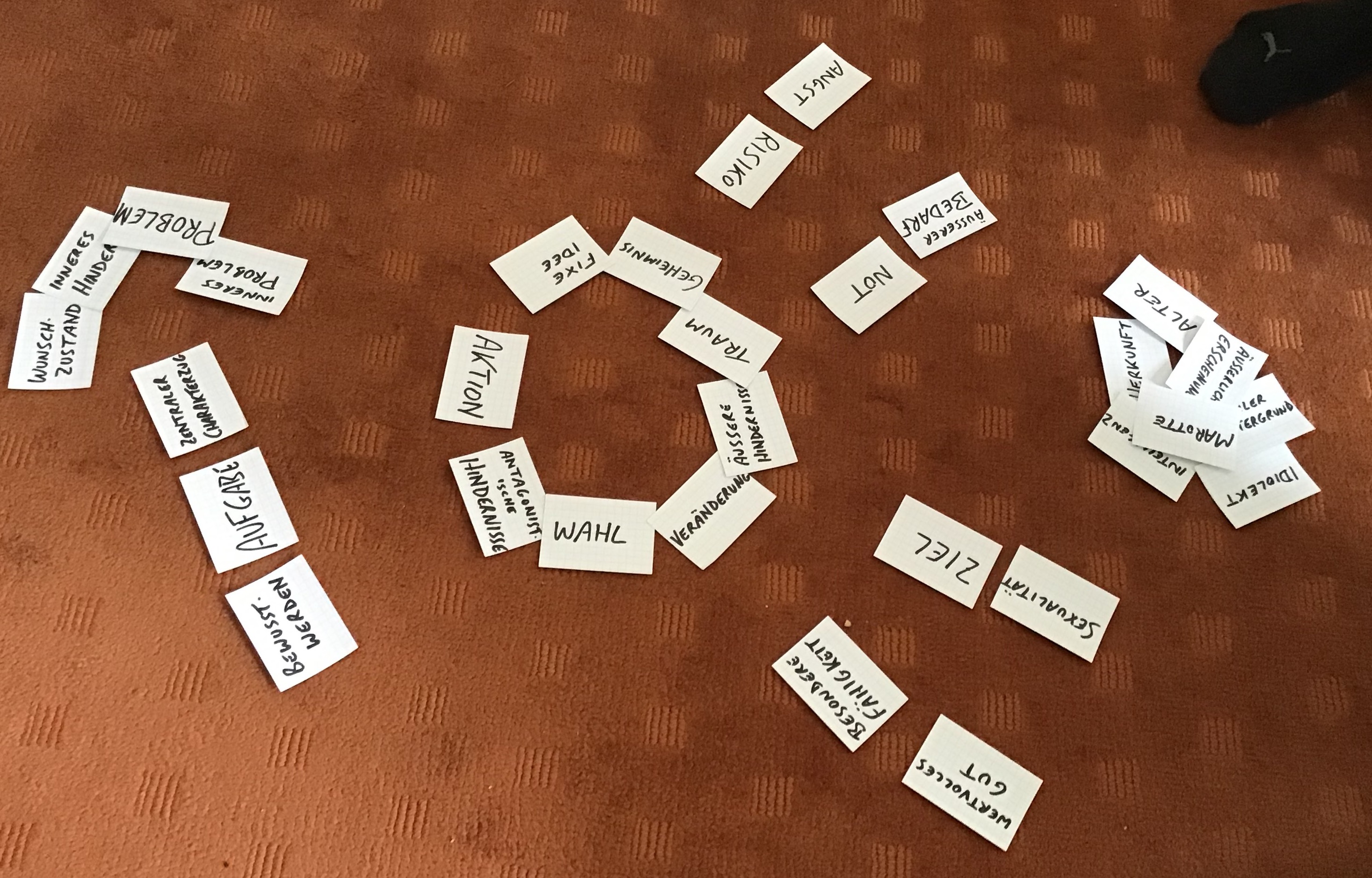

Im Labor haben wir uns in Breakoutsession vor allem mit drei Fragen zum Allyship beschäftigt:

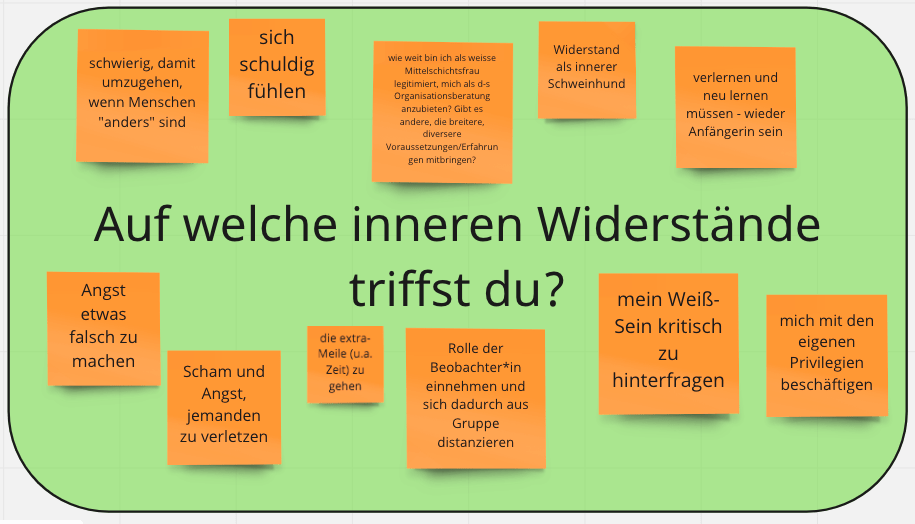

- Auf welche inneren Widerstände triffst du, wenn du Ally sein willst?

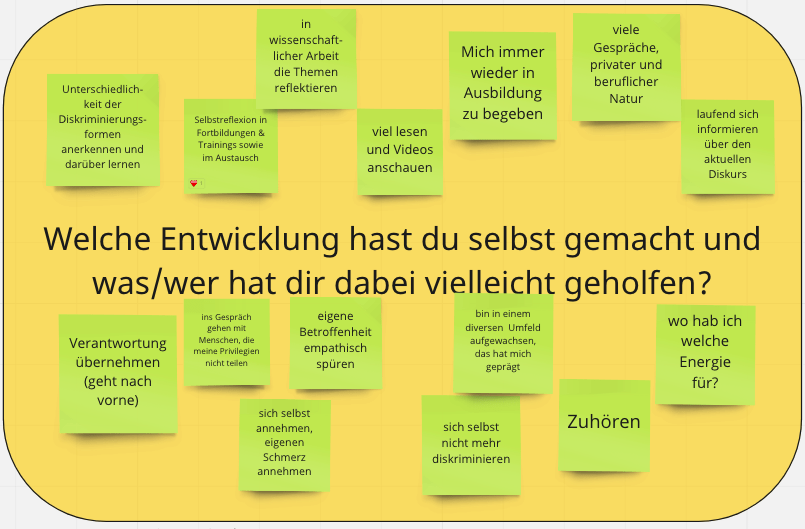

- welche Entwicklungen hast du gemacht für dein Allyship und was hat dir geholfen?

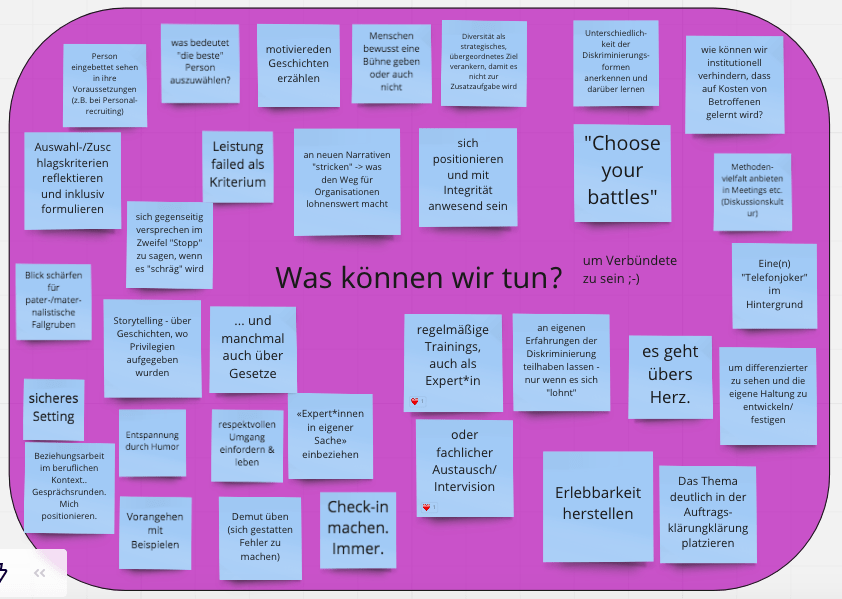

- Was können wir tun (um Verbündete zu sein)?

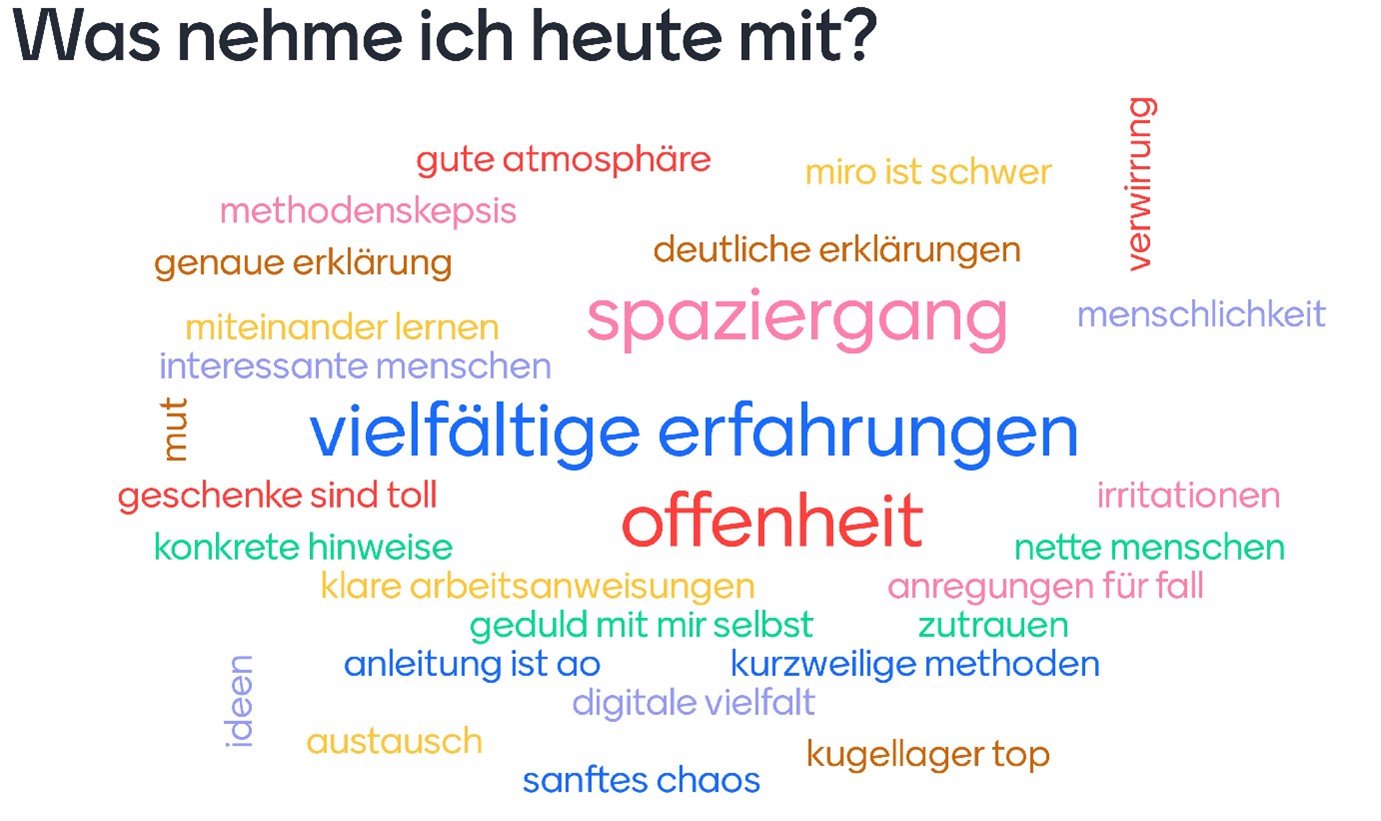

Abschlussrunde

Nach dieser umfangreichen Sammlung war die Zeit im Labor schon fast vorbei und uns blieb glücklicherweise noch ausreichend Zeit für eine Abschlussrunde, in der wir wieder vier Fragen stellten:

- Was nimmst du mit?

- Welche Idee ist heute in dir gekeimt?

- Wofür setzt du dich in deinem Arbeitskontext ein?

- Was willst du noch lernen?

Besonderes Highlight hier war der durchgehende Wunsch sich weiter auszutauschen und gemeinsame Treffen zu initiieren, um sich über das was heute gereift ist weiter auszutauschen. Dazu werden wir im November gerne einladen.

Wir haben uns gefreut, dass alle anwesenden Personen sich so engagiert selbstkritisch weiter begegnen wollen.

sinnvoll zusammen wirken

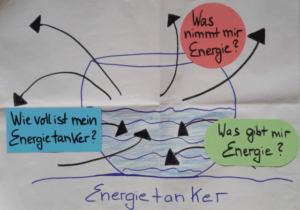

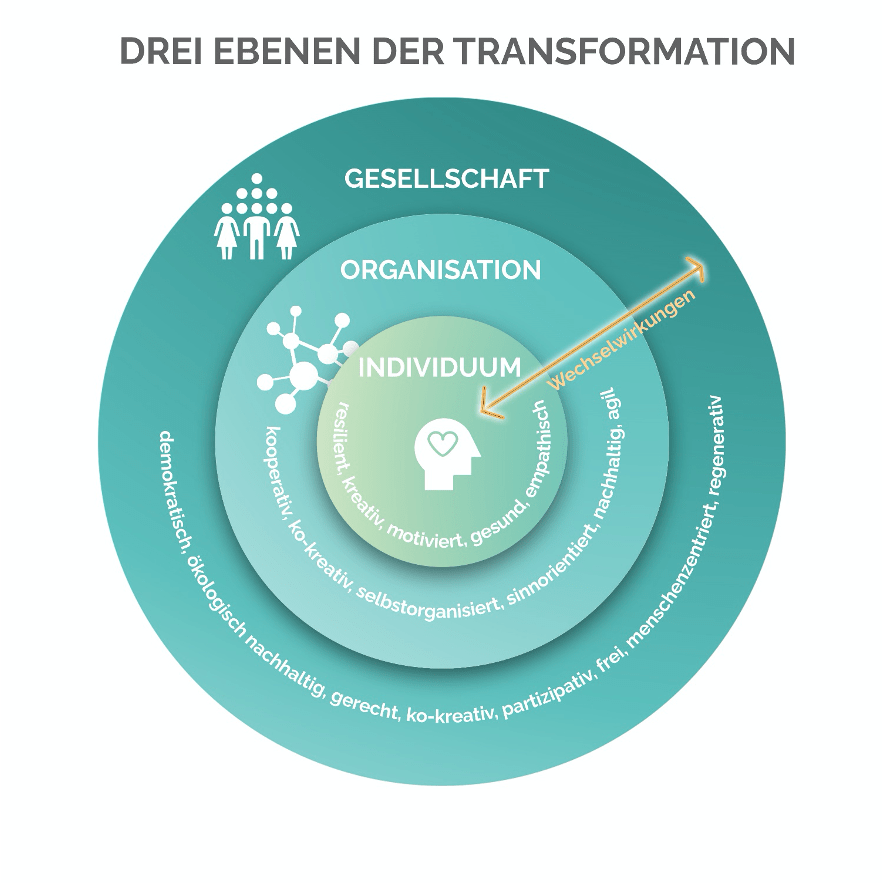

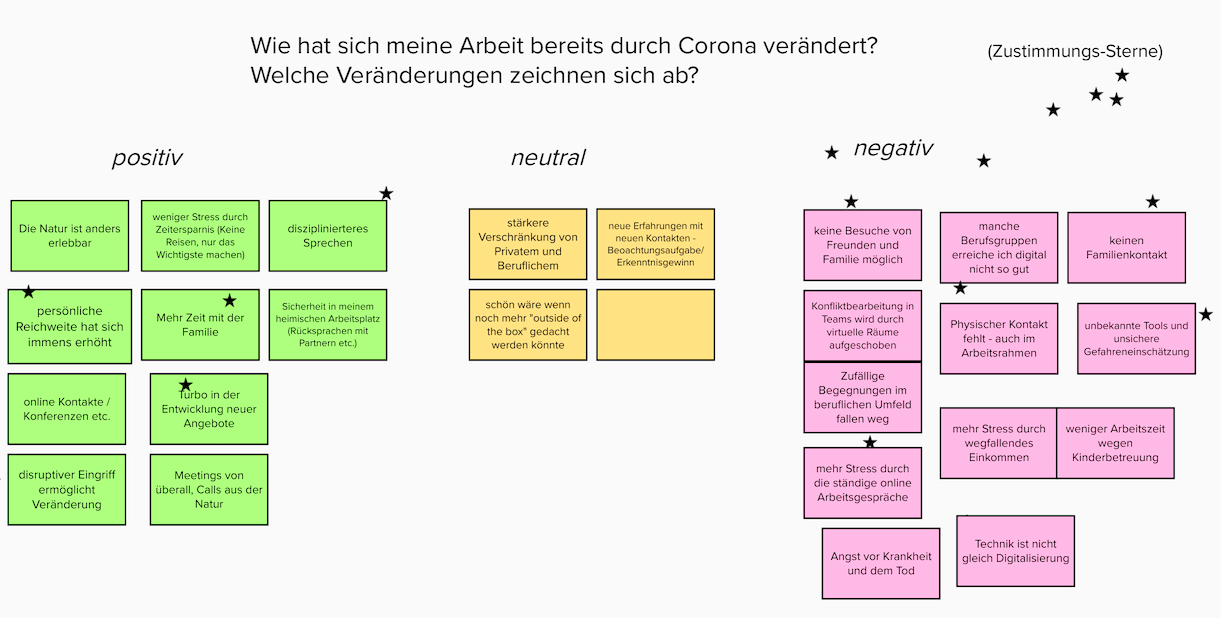

Der nächste Schritt vollzog den Übergang zwischen den Ebenen Individuum und Organisation. Die Teilnehmenden befassten sich anhand der Methode „Energietanker“ (s. Abbildung) mit den Kräften, die jeweils Energie ziehen, und den Kräften, die jeweils Energie für das eigene Leben spenden. Bezogen auf die Ebene Gesellschaft – Beruf, Ehrenamt, zivilgesellschaftliches/ politisches Engagement – erarbeiteten die Teilnehmenden schließlich Antworten zu folgenden Fragen:

Der nächste Schritt vollzog den Übergang zwischen den Ebenen Individuum und Organisation. Die Teilnehmenden befassten sich anhand der Methode „Energietanker“ (s. Abbildung) mit den Kräften, die jeweils Energie ziehen, und den Kräften, die jeweils Energie für das eigene Leben spenden. Bezogen auf die Ebene Gesellschaft – Beruf, Ehrenamt, zivilgesellschaftliches/ politisches Engagement – erarbeiteten die Teilnehmenden schließlich Antworten zu folgenden Fragen:

Die Bindungstheorie ist eine der am meisten erforschten psychologischen Theorien. Sie erklärt, wie wir als soziale Wesen miteinander in Kontakt und Beziehung treten – auf der Basis dessen, wie wir -meist in frühester Kindheit – Sicherheit erlebt haben in unseren engen emotionalen Beziehungen. In der Arbeit mit Kleinkindern gehören Erkenntnisse aus der Bindungsforschung zum Standard. In ihrer Relevanz für die Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen hat sie bisher wenig Anwendung und Aufmerksamkeit erhalten. So lädt uns die Organisationspsychologin Bea Schramm am Nachmittag des 17. Juni ein, eben diese Zusammenhänge gemeinsam zu erforschen.

Die Bindungstheorie ist eine der am meisten erforschten psychologischen Theorien. Sie erklärt, wie wir als soziale Wesen miteinander in Kontakt und Beziehung treten – auf der Basis dessen, wie wir -meist in frühester Kindheit – Sicherheit erlebt haben in unseren engen emotionalen Beziehungen. In der Arbeit mit Kleinkindern gehören Erkenntnisse aus der Bindungsforschung zum Standard. In ihrer Relevanz für die Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen hat sie bisher wenig Anwendung und Aufmerksamkeit erhalten. So lädt uns die Organisationspsychologin Bea Schramm am Nachmittag des 17. Juni ein, eben diese Zusammenhänge gemeinsam zu erforschen. Die Forschung zeigt, dass Bindungsstile zu großen Teilen in den ersten zwei Lebensjahren geprägt werden. Hier formt sich unser Abbild, sogenannte inner working models, mit welchen Erwartungen und Reaktionsmustern wir uns in zwischenmenschliche Beziehungen begeben, sozusagen auf der Suche nach Bestätigung unserer erlernten Grundannahmen. Inzwischen ist auch die transgenerationale Wirkung von Bindungsstilen gut untersucht: In 50% der untersuchten Fälle gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Bindungsstil der Großmutter und eigenen Bindungsmustern.

Die Forschung zeigt, dass Bindungsstile zu großen Teilen in den ersten zwei Lebensjahren geprägt werden. Hier formt sich unser Abbild, sogenannte inner working models, mit welchen Erwartungen und Reaktionsmustern wir uns in zwischenmenschliche Beziehungen begeben, sozusagen auf der Suche nach Bestätigung unserer erlernten Grundannahmen. Inzwischen ist auch die transgenerationale Wirkung von Bindungsstilen gut untersucht: In 50% der untersuchten Fälle gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Bindungsstil der Großmutter und eigenen Bindungsmustern. Bindungsverhalten im Arbeitskontext. Wir tragen typische Eigenschaften der unterschiedlichen Bindungstypen zusammen: So zeigen unsicher-vermeidende Bindungstypen im Arbeitskontext zumeist einen hohen Grad an Autonomie, fragen seltener nach, wenn es Unklarheiten gibt. Sie können sich zuweilen kratzbürstig, abweisend oder aufmüpfig geben. Der unsicher-ambivalente Bindungstyp hingegen zeigt sich oft ängstlich und unsicher, fordert viel Aufmerksamkeit und Kommunikation ein, um mit eigenen Unsicherheiten umzugehen.

Bindungsverhalten im Arbeitskontext. Wir tragen typische Eigenschaften der unterschiedlichen Bindungstypen zusammen: So zeigen unsicher-vermeidende Bindungstypen im Arbeitskontext zumeist einen hohen Grad an Autonomie, fragen seltener nach, wenn es Unklarheiten gibt. Sie können sich zuweilen kratzbürstig, abweisend oder aufmüpfig geben. Der unsicher-ambivalente Bindungstyp hingegen zeigt sich oft ängstlich und unsicher, fordert viel Aufmerksamkeit und Kommunikation ein, um mit eigenen Unsicherheiten umzugehen.

Das

Das  Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwarf Thomas Morus, englischer Staatsbürger und Lordkanzler

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwarf Thomas Morus, englischer Staatsbürger und Lordkanzler

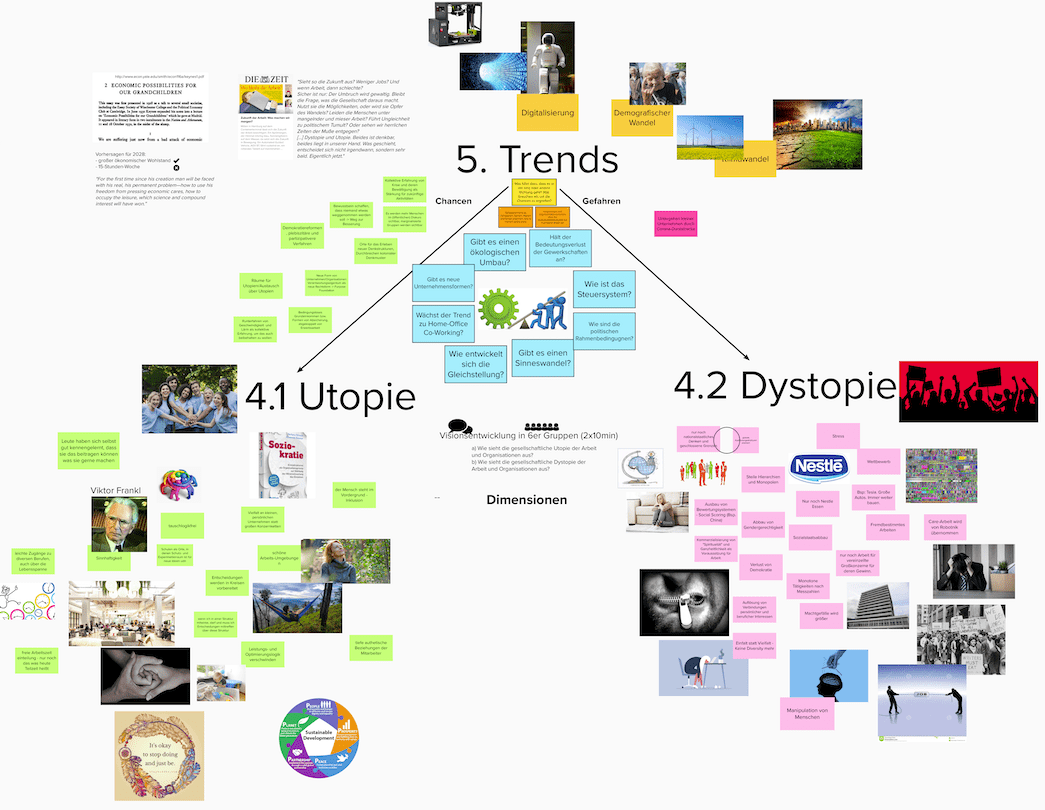

Von hier aus geht es daran, im Austausch eine eigene dilemmahafte Fragestellung, eine „Wicked Question“, zu formulieren und weiter zuzuspitzen. Die geteilten Fragen sind ein besonderer Schatz dieses Nachmittags. Jede einzelne von ihnen öffnet eine Tür in ein spezielles Spiel- und Spannungsfeld des Dialogs. Etwa:

Von hier aus geht es daran, im Austausch eine eigene dilemmahafte Fragestellung, eine „Wicked Question“, zu formulieren und weiter zuzuspitzen. Die geteilten Fragen sind ein besonderer Schatz dieses Nachmittags. Jede einzelne von ihnen öffnet eine Tür in ein spezielles Spiel- und Spannungsfeld des Dialogs. Etwa: Wanderung ins offene Feld, in einen dialogischen Austausch zur Frage,„Welche Wege, Inspirationen und Ansätze begegnen uns, die eine Antwort auf die Dilemmata darstellen könnten?“. Hier wird deutlich, wie weit und offen die Fragestellung tatsächlich ist: Es fällt schwer, die vielfältigen Stränge und Erfahrungen im Thema stringent zu verknüpfen. Zwischen den Zeilen ist ein Unbehagen spürbar: Von welcher Richtung nähern wir uns dem Ding?

Wanderung ins offene Feld, in einen dialogischen Austausch zur Frage,„Welche Wege, Inspirationen und Ansätze begegnen uns, die eine Antwort auf die Dilemmata darstellen könnten?“. Hier wird deutlich, wie weit und offen die Fragestellung tatsächlich ist: Es fällt schwer, die vielfältigen Stränge und Erfahrungen im Thema stringent zu verknüpfen. Zwischen den Zeilen ist ein Unbehagen spürbar: Von welcher Richtung nähern wir uns dem Ding?

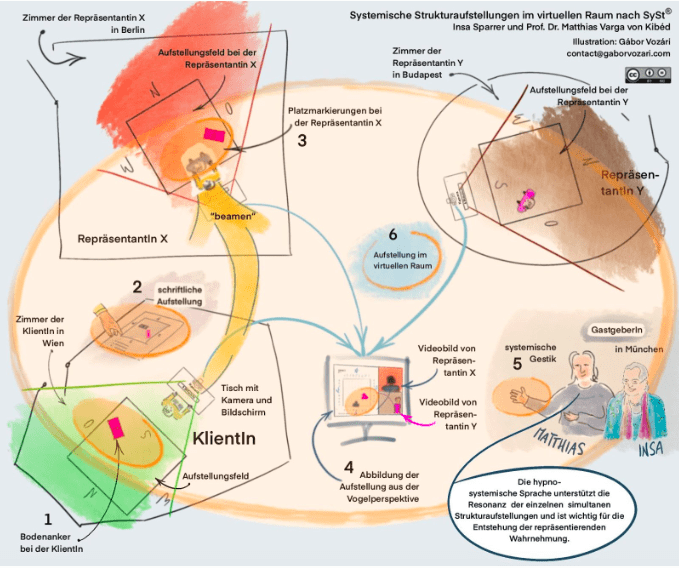

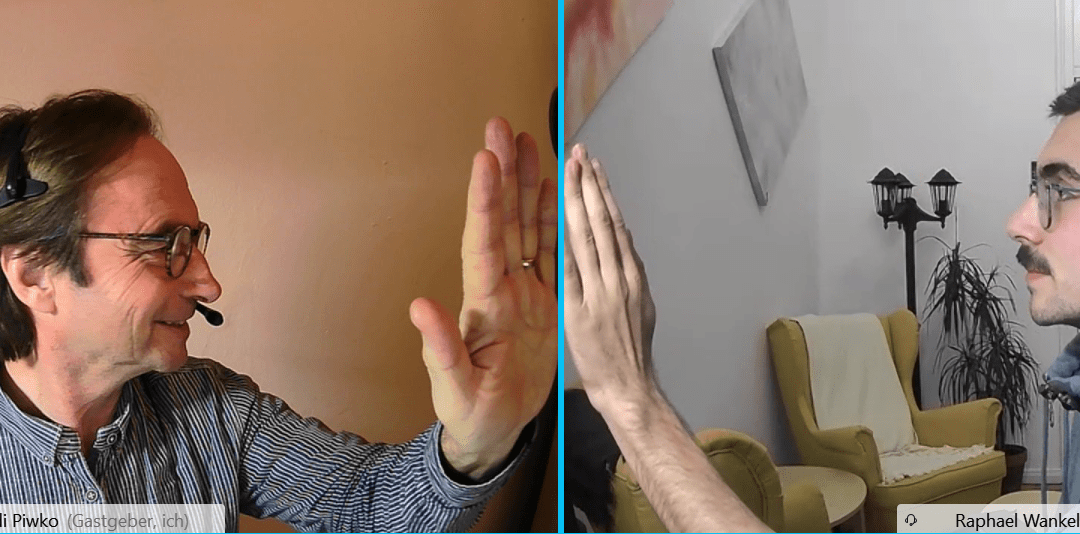

Nah sein im Netz – eine digitalanaloge Erlebnisreise

Nah sein im Netz – eine digitalanaloge Erlebnisreise

Jeder*m Teilnehmer*in bekommt Post zu sich nach Hause, ganz analog. Der Briefumschlag enthält wiederum mehrere Umschläge, darf erst zu Beginn der Laborzeit geöffnet werden und weckt Lust nach mehr.

Jeder*m Teilnehmer*in bekommt Post zu sich nach Hause, ganz analog. Der Briefumschlag enthält wiederum mehrere Umschläge, darf erst zu Beginn der Laborzeit geöffnet werden und weckt Lust nach mehr. Wonder.me ist ein browserbasiertes Videokonferenztool. Das Besondere dabei ist: jede*r Teilnehmer*in wird durch ein kreisförmiges Foto symbolisiert, mit dem auf einer Oberfläche hin- und her navigiert werden kann. In einer Videokonferenz ist man immer nur mit den Personen/Fotos, die direkt neben einem steht, in Verbindung. Perfekt für ein Kugellager zum Kennenlernen, und für das Öffnen des ersten Umschlags.

Wonder.me ist ein browserbasiertes Videokonferenztool. Das Besondere dabei ist: jede*r Teilnehmer*in wird durch ein kreisförmiges Foto symbolisiert, mit dem auf einer Oberfläche hin- und her navigiert werden kann. In einer Videokonferenz ist man immer nur mit den Personen/Fotos, die direkt neben einem steht, in Verbindung. Perfekt für ein Kugellager zum Kennenlernen, und für das Öffnen des ersten Umschlags. In Zoom wird der zweite Umschlag geöffnet: ein Luftballon und Augen zum aufkleben. Die Teilnehmer*innen bereiten sich in Duos in Break-Out Rooms auf das reihum wechselnde Vorspielen einer Impro-Theater-Szene vor: Typische Momente aus dem Video Chat

In Zoom wird der zweite Umschlag geöffnet: ein Luftballon und Augen zum aufkleben. Die Teilnehmer*innen bereiten sich in Duos in Break-Out Rooms auf das reihum wechselnde Vorspielen einer Impro-Theater-Szene vor: Typische Momente aus dem Video Chat Miro ist ein digitales Whiteboard mit integrierter Videofunktion – Auf Unsplash finden sich unzählige Copyrightfreie Bilder zu jedem Thema, die kostenlos heruntergeladen werden können. Um die Verbindung der beiden Tools zu erproben, erstellen sich die Teilnehmer*innen Pinnwände auf Miro mit Fotos aus Unsplash. Unser geplantes Thema für’s Labor:

Miro ist ein digitales Whiteboard mit integrierter Videofunktion – Auf Unsplash finden sich unzählige Copyrightfreie Bilder zu jedem Thema, die kostenlos heruntergeladen werden können. Um die Verbindung der beiden Tools zu erproben, erstellen sich die Teilnehmer*innen Pinnwände auf Miro mit Fotos aus Unsplash. Unser geplantes Thema für’s Labor: Das Tool „Bastelmaterialien“ ist analog und ergänzt trotzdem (oder gerade deshalb?) perfekt die digitale Welt der Videokonferenzen. Ausgestattet mit Glitzerpapier, Pfeifenputzern und weiteren schönen Utensilien des dritten Umschlags erstellt jede*r eine Auslegeordnung mit dem Thema „Mein Corona Hintergrund – warum arbeite ich so?“

Das Tool „Bastelmaterialien“ ist analog und ergänzt trotzdem (oder gerade deshalb?) perfekt die digitale Welt der Videokonferenzen. Ausgestattet mit Glitzerpapier, Pfeifenputzern und weiteren schönen Utensilien des dritten Umschlags erstellt jede*r eine Auslegeordnung mit dem Thema „Mein Corona Hintergrund – warum arbeite ich so?“ Eine bewegte Pause – nicht allein, sondern zu zweit. Alle klappen den Laptop zu, gehen nach draußen und kommen, ausgestattet mit Handy und Headset, in Tandems miteinander in Kontakt.

Eine bewegte Pause – nicht allein, sondern zu zweit. Alle klappen den Laptop zu, gehen nach draußen und kommen, ausgestattet mit Handy und Headset, in Tandems miteinander in Kontakt. Gather.Town sieht aus wie ein Videospiel aus den 80ern und funktioniert nach demselben Prinzip wie wonder.me (und der echten Welt): bist du den Leuten nah, hörst und siehst du sie. Wenn nicht, dann nicht. Zusätzlich kann man aber nicht nur personalisierte Maps erstellen, sondern auch interaktive (Whiteboards, Google docs, Online Spiele) und nicht interaktive Gegenstände (Fotos, Möbel,….) auf der Karte hinterlegen. Das perfekte Tool für ein virtuelles Planspiel.

Gather.Town sieht aus wie ein Videospiel aus den 80ern und funktioniert nach demselben Prinzip wie wonder.me (und der echten Welt): bist du den Leuten nah, hörst und siehst du sie. Wenn nicht, dann nicht. Zusätzlich kann man aber nicht nur personalisierte Maps erstellen, sondern auch interaktive (Whiteboards, Google docs, Online Spiele) und nicht interaktive Gegenstände (Fotos, Möbel,….) auf der Karte hinterlegen. Das perfekte Tool für ein virtuelles Planspiel. Mentimeter ist ein Onlinetool für Live-Abstimmungen. Eigentlich wurde Mentimeter konzipiert, um bei Veranstaltungen die Ergebnisse über den Beamer allen sichtbar zu machen und Abstimmungen einen größeren Event-Charakter zu verleihen. Im digitalen Raum fungiert die Bildschirmfreigabe per Zoom als „Beamer“.

Mentimeter ist ein Onlinetool für Live-Abstimmungen. Eigentlich wurde Mentimeter konzipiert, um bei Veranstaltungen die Ergebnisse über den Beamer allen sichtbar zu machen und Abstimmungen einen größeren Event-Charakter zu verleihen. Im digitalen Raum fungiert die Bildschirmfreigabe per Zoom als „Beamer“.

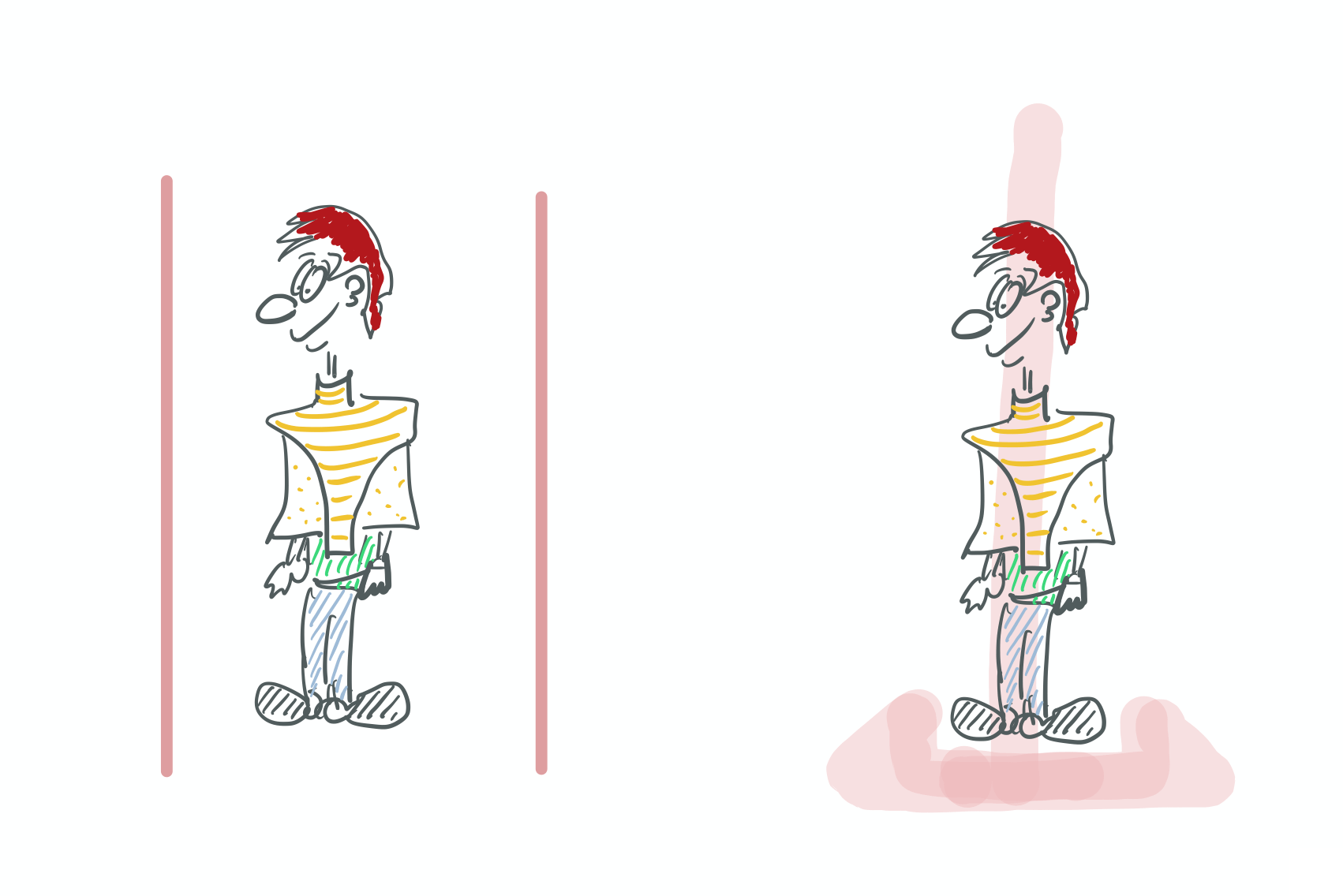

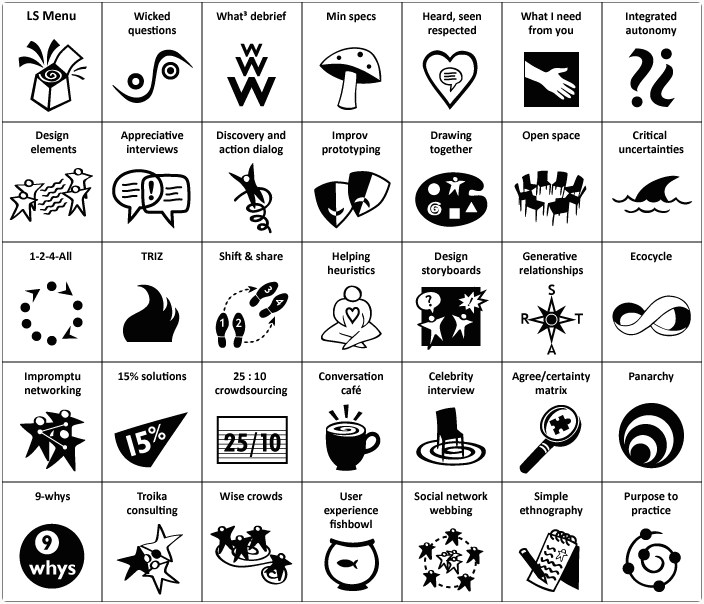

Als letzte Structure erkunden wir die „Tiny Demons“ – eine neuere LS Übung zur spielerischen Arbeit mit Befürchtungen. Die Übung hat drei Schritte:

Als letzte Structure erkunden wir die „Tiny Demons“ – eine neuere LS Übung zur spielerischen Arbeit mit Befürchtungen. Die Übung hat drei Schritte:

Weniger Vorhersage als Spekulation

Weniger Vorhersage als Spekulation